公開日:

【行革甲子園2024】最終選考事例!広域連携で救急DX導入。受け入れ時間の短縮を実現!

全国の市区町村の創意工夫あふれる取り組みを表彰する、愛媛県主催の「行革甲子園2024」が令和6年11月8日、松山市で開かれた。全国から寄せられた97事例の中から、7件の最終選考事例の1つに選ばれたのが、山形県山形市の「救急DXで市民の命を救う」という取り組みだ。医療体制のひっ迫を受け、アナログだった救急業務を見直し、デジタル技術を活用した情報共有システムを広域連携で導入。救急搬送の迅速化に糸口をつけた。同市消防本部の担当者に成功の秘訣を聞いた。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。

Interviewee

山形市消防本部 救急救命課 計画推進係

左:主査 尾形 一 (おがた はじめ) さん

右:主査 庄司 朋行 (しょうじ ともゆき) さん

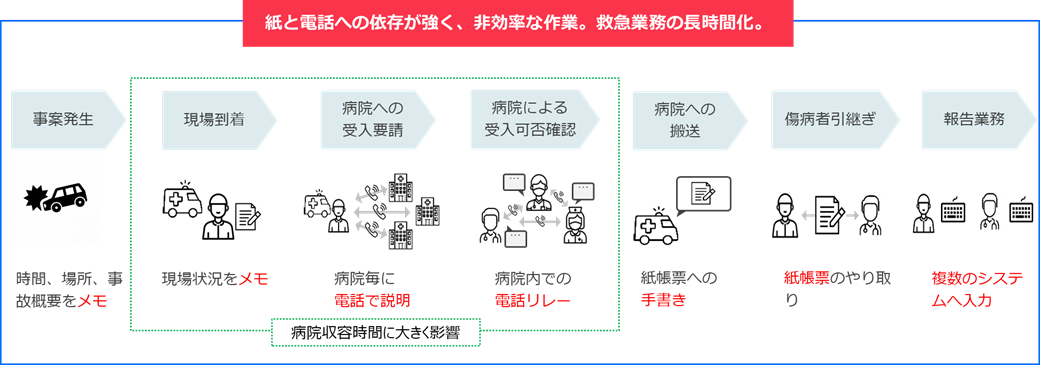

「紙と電話」が救急業務を長時間化させていた。

「消防は行政の中でも専門性が高い分野なので、まず行革甲子園に出場できることに驚きがありました。消防本部の中でも発表に向けた練習会を企画してくれたり、当日も本部を挙げて応援していただいたようで、大変心強く感じましたね。全国から選ばれたということで、非常にうれしく感じています」

尾形さんは最終選考に選ばれた喜びをこう話す。表彰式では「自治体間連携で住民福祉向上につなげたで賞」も贈られた。

▲救急出動件数が全国的に増加する中、山形市消防本部では救急搬送困難事案が急増し、対策が急務となっていた。

高齢化などにより救急出動件数が全国的に増加する中、山形市消防本部でも令和4年が1万2042件、5年には1万2747件と、年を追って件数が増加してきた。これに伴い、救急要請から傷病者を病院に収容するまでの時間も延伸。現場滞在時間30分以上、医療機関への受け入れ照会4回以上の「救急搬送困難事案」が3年間で9倍に急増するなど、対策が急務となっていた。

消防本部と医療機関などの関係機関で改善に向けた話し合いを続けてきたが、なかなか解決の糸口が見当たらない状態が続いていたという。救急出動の連続化・長時間化により、救急隊員は消防署に戻ってからも報告書作成などの事務作業に追われ、労務管理ができない状態にも陥っていたそうだ。

そこで救急業務における従来の業務フローを見直したところ、紙と電話に依存したアナログな情報の取扱いが救急業務の長時間化を招いていた。中でも、救急隊が到着して現場状況をメモし、受け入れ要請のため病院ごとに電話をかけて状況を説明し、病院内では受け入れ可否の確認のために電話をリレーする、というプロセスが病院への収容時間に大きく影響している実態が明らかになったという。

そこで一連の業務をデジタル化し、効率化するシステムの導入が検討課題に浮上した。

医療圏全体でデジタル化。新システムを迅速に導入。

「新型コロナウイルスの感染拡大もあり、早急に見直しに着手しなければならないと考えていました。そこにちょうど救急DXに関するDMが届き、先行自治体を取り上げたテレビの特集も偶然見つけ、これであれば課題を解決できるかもしれないと思ったのです」。庄司さんは導入のきっかけを振り返る。

当初は山形市単独でのシステム導入を考えた。しかし救急搬送の状況を分析すると、村山地域(山形市など7市7町)で発生した救急事案のうち、およそ73%の事案が山形市内の医療機関へ搬送されていることが判明。山形市だけではなく地域全体の課題であることが分かり、医療圏を意識した広域連携に方針転換したそうだ。

構想が浮上したのは令和4年度末のこと。広域的な救急DXの実証実験は全国でいくつか先例があり、直接話を聞くなどして情報を仕入れ、2カ月ほどで事業の立ち上げまでこぎつけた。

「もともとは実証実験などを経て約2年かけて導入する予定でしたが、市の方針として、実証実験を経ずに導入することとなりました。そこで翌年度の予算要求から逆算して会議の進め方などを計画しました」と尾形さん。連携に加わる全ての消防本部を回り、救急病院には要望があれば複数回、足を運ぶなど説明を重ねてスピーディな導入を実現したという。

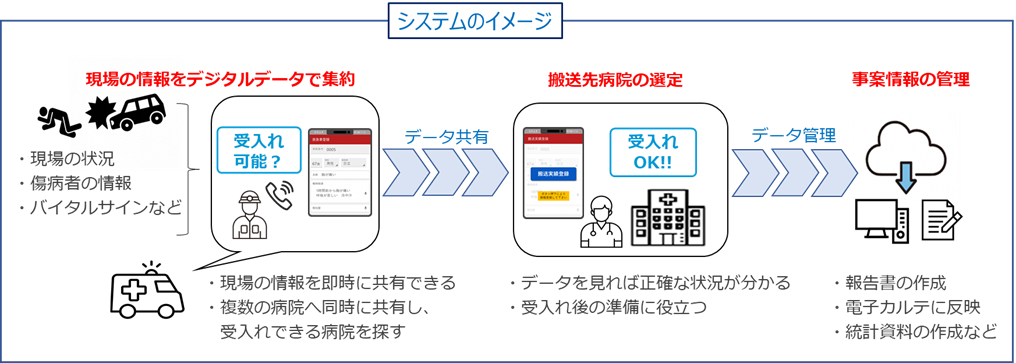

端末でデータ交換。傷病者の受け入れを2分短縮。

導入したシステムは、従来は手書きでメモしていた現場や傷病者の状況、バイタルサインなどの情報をデジタルデータで集約。これまで電話でやりとりしていたそれらの情報は、複数の病院とオンラインで即時に共有される。受け入れ病院の選定が容易になるとともに、搬送先病院が決まればすぐに受け入れ態勢が整う仕組みだ。このデータを使えば、多大な時間と手間を要していた事後の報告書の作成の負担も軽減できる。

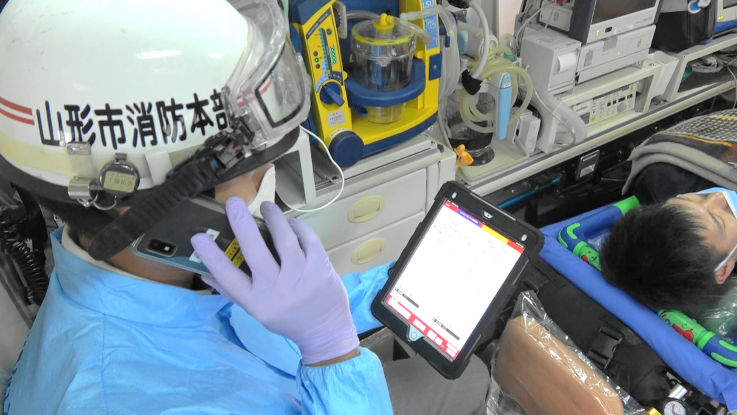

「現場の救急隊にiPadを配備し、医療機関側にもタブレット端末かインターネットに接続できるパソコンを準備してもらいました。両者の端末間でデータのやりとりをする形です」と尾形さん。

まず救急隊側がアプリを起動し、個人情報や事故現場写真などの項目を入力する。情報が集まったらリストから受け入れを要請する医療機関を選択。ボタン一つでデータが送信される。これまでは電話を通じて口頭で読み上げていたため情報がうまく伝わらないこともあったが、このシステムであればその心配もない。

システムの導入により、傷病者の受け入れ病院を決定するまでの時間は2分も短縮された。病院に連絡する回数は1件当たりの平均で0.3回減り、およそ1カ月半の集計期間で、電話の回数が約960回、削減された。デジタル化により伝達情報の質も向上したという。

▲現場の救急隊にiPadを配備し、情報をデジタルデータでやりとりすることで、受け入れ病院決定までの時間が大幅に短縮された。

成功体験を共有して、全体の水準を底上げへ。

山形市救急隊のシステム利用率はすでに95.5%に到達した。「緊急性のある現場でも常にこのシステムを使ってほしいと考えているので、利用率100%が理想的です。ただ、処置を優先させなければいけない事案では端末操作が煩わしいと感じられるケースもあり、初年度は90%を目標に掲げました。その水準が達成できたので良好な結果と思っています」と尾形さん。山形市以外はまだ実証実験の段階だが、こちらもおおむね80%に達しているという。

医療機関に対するアンケート調査でも、受け入れに役立つシステムかどうかとの設問に対し、ほぼ全ての病院が「有効」と回答したそうだ。「救急隊へのアンケートでも、システム導入で連携を円滑にできるようになったとの回答がありました。まだ操作に慣れていない部分もあるようですが、評価は高いと感じています」と尾形さんは強調する。

「今後はシステムをうまく使いこなしている救急隊の活動を全ての救急隊で共有し、全体の水準を上げていけたらなと思っています」。

今後は精神科病院や長期医療病院にもシステム導入を打診し、受け入れ先の病院を広げたいという。また、村山地域の境界では医療圏を越えた救急搬送もあることから、運用を近隣の医療圏に広げることも検討しているという。

最後に同様のシステム導入を検討する自治体へのアドバイスを聞いた。

「このシステムは発展途上の部分もありますが大きな効果を生むもので、更に発展する可能性を秘めていると思います。ただ、例えば救急搬送困難事案をさほど抱えていない自治体にマッチするかどうかという面もあります。山形市で迅速な導入に至ったのは、抱えていた課題をしっかりと把握できたからこそです。私たちと同じ課題を抱える自治体があれば、情報を共有しながらよりよいものにしていきたいですね」と庄司さん。

尾形さんは「システム開発企業とは、こういった機能も持たせていきたい、と打ち合わせを重ねています。数年後に、すごく便利になったよね、と思われるようなシステムにしたいですね」と力を込めた。

▲山形市は7市7町で構成される村山地域の中核都市。救急搬送困難事案の課題解決には広域連携でのシステム導入が不可欠だった。

このシリーズの記事

【京都府福知山市】グランプリ受賞! 廃校の6割、公民連携で一気に再生。

【新潟県湯沢町】審査員長特別賞!ギグワークを自治体公式サイトで後押し。

【北海道余市町】審査員長特別賞!防災物資をバーチャル備蓄。産官学で実現。

【愛知県豊根村】最終選考事例!採用試験に「ご当地検定」。応募者大幅増に成功!

【山形県山形市】最終選考事例!広域連携で救急DX導入。受け入れ時間の短縮を実現!

【福岡県北九州市】最終選考事例!ローコードツールを全庁導入。全職員8,000人が活用!

大会当日のレポートはこちら!

前編|行革甲子園2024、結果発表!地方自治体の甲子園をレポート