公開日:

【DX・情シス/福祉・子育て】デジタル改革共創プラットフォームの活用法を聞く!

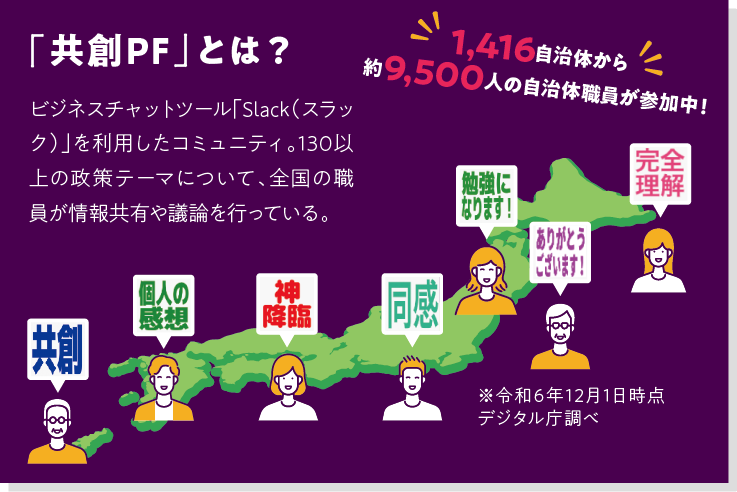

デジタル庁が運営する「デジタル改革共創プラットフォーム(以下、共創PF)」は、業務デジタル化に関する情報交換を行う、自治体職員×政府職員限定のオンラインコミュニティ。様々な部門からの参加者たちに、その活用法をインタビュー!

※下記はジチタイワークスVol.36(2025年2月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

行政課題が多様化する一方、自治体職員の悩みには、全国共通のものも多いという。職員同士がオンラインでつながり、突破口を探す場所として機能しているのが共創PFだ。

左:茨城県つくば市

左:茨城県つくば市

政策イノベーション部 情報政策課

横田 雅代(よこた まさよ)さん

小学校教諭を経て、つくば市入庁。市民窓口課で5年間勤務し、その後総務省の外郭団体へ出向。2024年度から情報政策課でシステム標準化を担当。窓口BPRアドバイザーや共創PFアンバサダーも務める。

右:埼玉県志木市(しきし)

総合行政部 デジタル推進課

八木 征利(やぎ ゆきとし)さん

1991年に志木市入庁。公立病院での経理担当の後、国保、介護、情シス、政策、産業観光に広報など、様々な部署を行脚した上で、現・デジタル推進課の課長に。DXや標準化、情報セキュリティなどの業務に日々奮闘中。

職員同士しか理解し合えない、だからこそ仲間づくりが大切。

-お2人は普段、共創PFをどのように活用していますか?

横田:よく書き込みをしているチャンネルは、担当業務である「標準化」と、「行政事務標準文字」です。それから、「ガバメントクラウド」は標準化と切っても切り離せないんですが、自分自身が十分に理解できていないので、“見る専”で情報を追いかけています。

八木:私は情報収集が主で、気になる話題を読むことが多いです。ただ、読むばかりにならないよう、「何でも相談」や「雑談」チャンネルなどでは誰かの質問に回答することも。「AI活用」チャンネルもよく使いますね。当市の生成AI関連の取り組みや、AIの気になる情報を書いています。

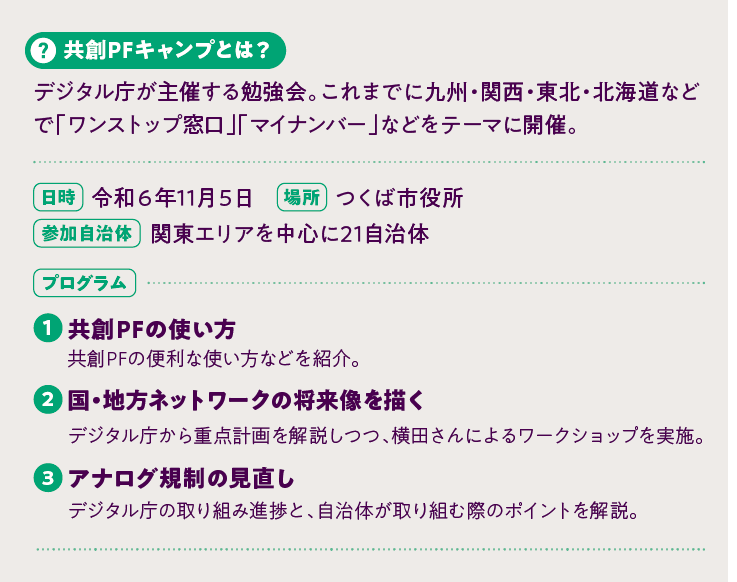

-つくば市で開催された勉強会「共創PFキャンプ」は、横田さんが発起人だそうですね。イベントに寄せる思いとは?

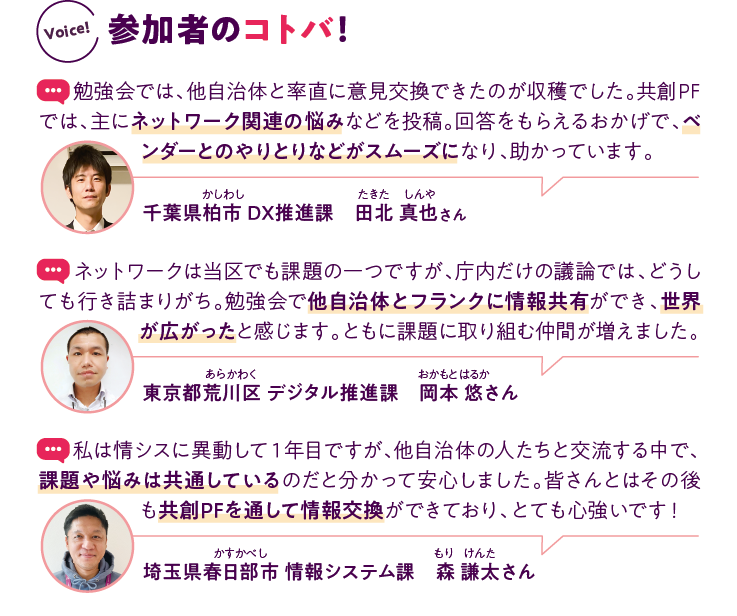

横田:私たち自治体職員は、仲間をつくることが大切だと思うんです。例えば標準化や法改正など、国から色々な通知が来ますが、どう解釈してどう動くのかは、各自治体に任されていますよね。自治体職員同士でしか理解し合えないし、互いに助け合うことができるはず。そのためには、コミュニケーションが取れる仲間を増やすこと。今回の勉強会では、“こういう集まりに来るのは初めてで腰が引けていたけど、楽しめた”という声も聞きました。そんな初めの一歩を踏み出すお手伝いができたのは、よかったなと思います。

オンラインとリアルの循環で、職員同士の相互理解が深まる。

-勉強会ではワークショップを担当したそうですが、どんな内容で?

横田:“パソコン環境・ネットワーク”と“人材不足・育成”という2つの課題について、今の困り事、理想像、課題解決のアイデア出しを行いました。今回は、あえて結論の出ないテーマを設定したんです。なぜなら、“自分たちの課題解決の手がかりは、案外ほかの職員がもっている”ということに気づいてほしかったから。終盤には全員自由に動いてもらい、意見交換を実施。対話や交流を通して相談者やアイデアを見つけることで、今後の共創につながっていけばと思います。

八木:私もこの勉強会に参加したのですが、オンラインでもリアルでも、全く知らない人たちの集まりに飛び込むのは、やはり勇気が要るもの。新採職員が初めて登庁するような感覚ですよね。でも、一度飛び込んでみると、事情が分かる者同士なので、すごく楽しいんです。さらに、オンラインだけでなくリアルで会うと、より深く相手を知り、問題も共有し合える。生々しい悩みも話せるようになります。こうした循環が生まれるのがいいですよね。共感できる人と場所は大切です。

ちょっとした疑問や悩みでも気軽に共有してみてほしい。

-共創PFで印象的だったやりとりは?

横田:私は情報政策課に異動して1年目なので、分からないことも多くて。あるとき何気なく「自治体のパソコン環境で困っていることは何ですか?」と書き込んだんです。すると“三層分離!”などたくさんの反応があって、他自治体の統括監まで入ってきて盛り上がりました。どの自治体も、どんな立場でも、案外みんな気持ちは同じなんだと、面白かったですね。

八木:実務的な面では、ネットワークなどのトラブルが発生した際は「障害情報」というチャンネルが便利です。障害が自分の自治体の問題なのか、他自治体も同様なのかが把握でき、すぐに問題を切り分けられます。また、各チャンネルにはデジタル庁などの政府職員もいるので、国の情報をいち早くキャッチできるのもメリットですね。それから、マイナンバーカード関連の議論も活発。この分野は法改正などの動きが大きいので、みんなで知恵を出し合っています。やりとりを見ているだけでも、“こういう進み方をしているのか”と理解が深まると思いますよ。

-共創PFに興味をもった人に、メッセージをお願いします。

八木:前述の通り、知らない場所に飛び込むのは勇気が要りますよね。でも最初は無理をせず、見る専でOK。見ているだけでも共感できることがたくさんあると思うので、それにスタンプを押してみる。そして慣れてきたら誰かの質問に答えてみるなど、段階を踏んでいくのがいいと思います。自分の悩みを書くことにハードルを感じるかもしれませんが、ここでの発言は、組織の公式見解ではなく、個人の意見として扱われます。「個人の感想」というスタンプもあるほどです(笑)。気軽に参加してください。

横田:同感です。日頃の業務のちょっとした疑問から困り事まで気兼ねなく相談できるので、明日の自分の支えになりますよ。私も日々それを実感していますし、新しい仲間を待っています。

様々な話題が飛び交う共創PF。中でも注目度の高いキーワードが、マイナンバーやマイナンバーカードだ。窓口現場の対応に向け、多くの議論が交わされている。

左:大阪府高槻市(たかつきし)

左:大阪府高槻市(たかつきし)

健康福祉部 障がい福祉課

橋本 元気(はしもと げんき)さん

民間の金融系企業で営業職を経験した後、2020年に高槻市入庁。国民健康保険課を経て、現在の障がい福祉課へ異動。精神通院医療の業務に携わった後、現在は障がい福祉関連の庶務・企画、システム関係などを担当。

右:神奈川県小田原市(おだわらし)

子ども若者部 子育て政策課

金原 悠(かねはら ゆう)さん

2006年に小田原市入庁。下水道部を経て、例規審査の業務に9年間従事。うち2年は神奈川県に出向して同業務に携わる。現在は児童手当や子ども医療費助成などの業務を担当。マイナ保険証への対応に奮闘中。

目前に迫った課題に備えて、仲間たちと活発に意見を交換。

-共創PFに入ったきっかけは?

金原:マイナポータルの「ぴったりサービス」を使ってオンライン申請をするためのマニュアルを作成したので、それを配布したいと思って参加しました。自分の業務で“児童手当の申請をオンライン化せよ”という指示があり対応しましたが、かなり苦労したんです。それを自分なりにまとめたので、これから同じ悩みに直面する人の役に立てればと考え、このコミュニティ内で配ることにしました。

橋本:私は今の部署でシステム標準化の担当になったのですが、デジタルには詳しくなかったので、つまずくことが多かったんです。それを同僚に相談したところ、共創PFの存在を教えてもらい、参加しました。標準化の情報収集に始まり、現在は窓口業務改革やマイナ保険証対応など、色々な業務で活用しています。

-健康保険証の新規発行停止に伴い、自治体ではどんな対応が必要なのですか。

橋本:例えば医療費助成などの申請受付時には、保険資格情報の確認が必要です。しかしマイナンバーカードにはその記載がないので、システムを介して“情報照会”をしなければなりません。それに伴い、窓口対応のフローも変わる。“どのような方法がベストか”“別にタブレット端末を用意するべきか”など、全国の職員と最適解を探しています。

-具体的にはどんなやりとりを?

橋本:転入したての人や、DV被害者など、情報照会ができないケースがあります。ほかにもイレギュラーがいくつかあるので、こうした問題を解消する方法などを議論中です。原課の職員だけでなく、情シス担当やデジタルに強い職員が集まり、集合知で対応しています。

金原:私はより効率的に情報照会を行う方法を模索中です。ひと口に情報照会といっても、複数のやり方があるので、制度やシステムに詳しい人から色々と教えてもらっています。全国の自治体が目まぐるしい変化に対応していますが、共創PFはそうした中でいち早く情報をキャッチし、細かな点まで対応するための場として機能していると思います。

橋本:そうですね。ある自治体の職員が、タブレット端末のテスト結果を共有してくれたのは助かりました。私はどんな機種でもマイナポータルアプリが使えると思っていたのですが、実は国の審査を通過した機種でないとNGなんです。こうした情報を遠まわりせずに入手できたのも、この場所のおかげですね。

全国職員のアイデアを集め、マニュアル化して配布も行う。

-もし共創PFに入っていなかったら?

橋本:対応が間に合わず、“資格情報のお知らせを出してください”と案内することになったかもしれません。でも、今まで懸命にマイナンバーカードの普及を進めてきたのだから、なるべくその選択は避けたい。マイナ保険証の利用者はどんどん増えていますが、本格的な移行の波が来るのは、住民異動が活発になる春頃と予測しています。それまでに準備を整えようと、アイデアを出し合っています。

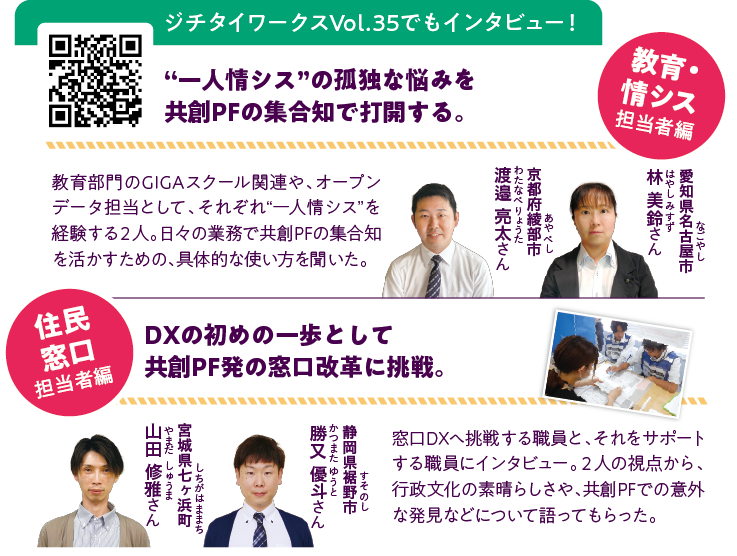

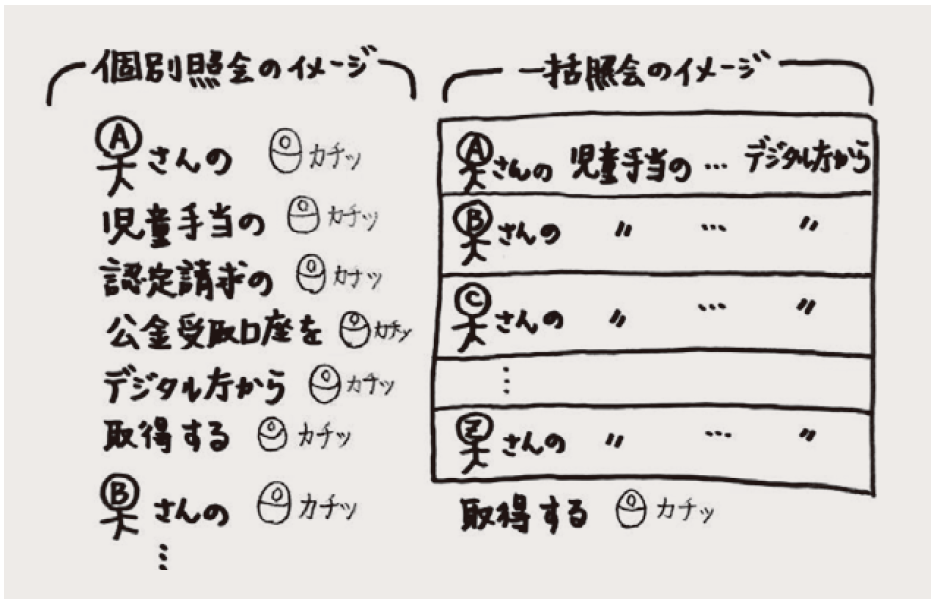

金原:共創PFの情報がなかったら、私も色々と見落としていたと思います。例えば、情報照会で保険資格情報を取得する方法には、“個別照会”と“一括照会”の2種類があるんです。個別照会は非常に手間がかかりますが、一括照会なら1,000人分の情報でもたった3画面で終わります。こうした情報をマニュアル化して共創PFにアップしたら、“知らなかった”“助かります!”と反響や問い合わせを多くもらいました。見てもらえば分かると思いますが、かなりかみ砕いて書いています。いつでも自由にダウンロードできるので、ぜひ登録して活用してください。そして分からないことがあれば、直接聞いてもらってOKです。

▲金原さんによる「Excelで医療保険資格情報の一括照会をはじめるためのマニュアル」内の図示。分かりやすい文章で、イラストや図示も豊富なので、初心者でもイメージしやすい。このほかにも2種のマニュアルを共有中。

▲金原さんによる「Excelで医療保険資格情報の一括照会をはじめるためのマニュアル」内の図示。分かりやすい文章で、イラストや図示も豊富なので、初心者でもイメージしやすい。このほかにも2種のマニュアルを共有中。

どの部門にもデジタルが必要になる時代、だから助け合おう。

-金原さんがマニュアルをつくった思いについて聞かせてください。

金原:とにかく、初心者向けに“最初のとっかかり”を伝えたいという気持ちです。分厚い正規マニュアルを読むだけでも大変なのに、関連法規を調べて、様式や添付書類を見直して、システムの使い方を覚えて……と、とても片手間にできるものではありません。だからせめて一歩目のお手伝いを、と考えました。前述の通り、私も分からないことは誰かに助けてもらっています。一人で頑張らないで、みんなで共有していきましょうというのが、率直な思いです。

-これから参加する人にメッセージを!

橋本:福祉部門は事業範囲が多岐にわたるため、一人だけで担当する業務が意外と多いんです。私自身、マイナ保険証への窓口対応も単独でやっているので、悩んだり、自分だけで抱え込んだりすることもある。そんなときに気軽に相談したり、誰かの書き込みを参考にできたりと、頼れる場所です。一人で立ち止まってしまう前に、登録してみてほしいです。

金原:どの部門もデジタルに無関係ではいられない時代。そのため共創PFには、情報部門だけでなく様々な部門の職員が参加しています。でも実はデジタルに限らず、単に児童手当の運用の相談をしてもOKなんです。どんどん参加してください。デジタルも業務全般も、助け合いましょう。

福井県福井市(ふくいし)

福井県福井市(ふくいし)

上下水道局事業部 下水施設課

山﨑 陽一郎(やまざき よういちろう)さん

上下水道をはじめインフラ分野の人材不足は、今後ますます深刻化するでしょう。しかし専門性の高い分野なので、情報部門に任せきりでは、DXの推進は難しい。早く取り組まねばと考えていたとき、庁内ポータルで共創PFを知り、すぐに参加しました。

参加後は「上下水道事業dx」というチャンネルで、他自治体の動向や先行事例を共有したり、上下水道の担当者同士で意見交換をしたりしています。インフラ分野のDXは、防災・減災の面でも非常に重要。より多くの自治体が横連携することで、取り組みを進められればと思っています。