7年前の新市長就任とともに「日本一前向きな市役所」を目標に掲げた大阪府四條畷市。働き方改革の推進にあたり、エンゲージメントを指標とすることで職員のやりがいとの両立に成功したという。取り組みの内容を担当者に聞いた。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。

Interviewee

四條畷市 総務部人事課

左:課長 溝口 直幸(みぞぐち なおゆき)さん

右:稲葉 小里渚(いなば さりな)さん

“労働時間革命”に向けて庁内にモデル部署を選定。

平成29年1月、同市の新しい市長に東 修平さんが就任した。当時28歳で現役首長としては最年少ということが注目され、メディアでも話題に。その東市長が就任後に掲げた目標の1つが「四條畷市を日本一前向きな市役所にする」というものだった。同時に、「労働時間革命自治体宣言」も行われ、こうした動きに変化の予感がしたと溝口さんは語る。

「前を向いて進んでいくという気概が、その時の環境にマッチしていました。おのずと職員の中にも浸透していったのです」。

当時の同市は、職員数の減少や、多様化する市民ニーズへの対応といった課題をはじめ、財政の面でも大きな問題を抱えていた。「とにかく削ることが優先。限られたリソースで職員も疲弊し、やりがいを感じる余裕を失くしていました」。これらの困難を乗り越え、市民サービスをより高めていくために、本格的な働き方改革に着手した。

まずは、市の方針を市民に理解してもらうために市長や民間の有識者が登壇する「働き方改革セミナー」を実施。庁内では課長・課長代理級の職員を対象に指導者養成研修を行い、さらに4つの課をモデル課として選出し、改革に向けた具体的な取り組みを始めていった。

これらの取り組みを進めるにあたって、同市では数値面での目標をあえて設定しなかったという。「働き方改革では、残業時間や休暇取得率の目標値を設定しがちです。しかし、数字の目標があると、自治体職員は真面目なのでそれに向けて動き、サービス残業や仕事の持ち帰りをしたり、不本意な休暇を取得したりするかもしれない。これでは働き方改革の本質を見失ってしまいます」。

とはいえ、PDCAを回していくためには何らかの指標が必要になる。そこで平成30年度に導入したのが組織改善に向けたクラウドシステムだった。

“職場改善クラウド”でエンゲージメントを定量化する。

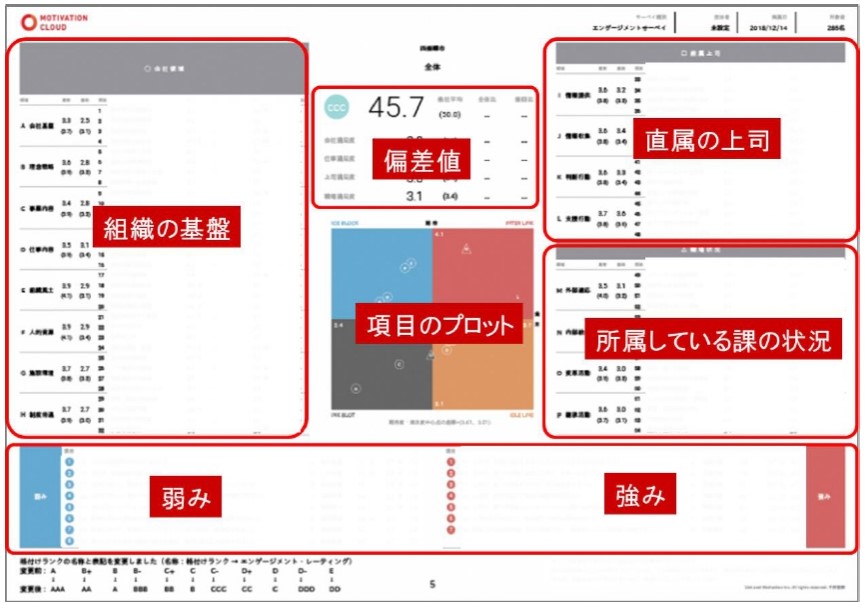

▲ 「職場改善クラウド」のダッシュボード画面。エンゲージメントの偏差値やメンバーの連携状況が数値化され、組織の弱み・強みを分析できる。

同市が採用したクラウドシステムは民間1万社以上のデータベースを有しており、自治体での導入は初だったという。「民間の成功事例を見ると、エンゲージメントによる組織改革を行っているところが多い。これを参考に、当市のエンゲージメントがどのレベルなのかということを相対評価で把握し、各課レベルで組織の弱み・強みを分析できる点を重視しました」。

このシステムは、132問のアンケートに職員が回答し、その分析結果がダッシュボード上で可視化されるというもの。全登録団体の中におけるエンゲージメントの偏差値や、組織・上司の評価、メンバーの連携状況などが数値化され、さらに課などの組織単位、および市全体レベルで強み・弱みが提示される。

「この結果を参考にしながら改革を進めていきました。“組織改革は上から”というセオリーに従い、まずは部長級の職員が集まる月2回の運営者会議を活用し、意見交換を実施。その結果を課長級以下に伝達していくという手順です」。

こうした変化を生み出そうとすると、庁内で抵抗感を示されるケースもあるが、同市ではシステムを使ったことが役に立ったという。「組織運営がうまくいっていない部署へ、露骨にそれを伝えると時に摩擦が生じますが、『システムの分析結果がこのように出ているので対策を考えましょう』と提案すれば納得感が高まります。ファクトベースで説明できるのはとてもありがたいです」。

そして、こうした働きかけや改善を続けていくうちに、部長級、課長級とエンゲージメントの数値が上昇していったという。

また、4つのモデル課でも試行錯誤が進められていた。溝口さんは当時、モデルの1つに選ばれた子ども政策課の課長を務めていたが、「実は当初、この取り組みには抵抗感があった」と振り返る。

「子ども政策課はとにかく多忙で残業も多く、『改革どころではない』という雰囲気でした。しかし当時の副市長から『困難だと思われる課だからこそ挑戦して欲しい』と直接依頼され、引き受けることになったのです」。

働き方改革を進める上で、同課は市のコンサルタントと調整。複数の取り組みに着手した。例えば、チームの目標設定や課題の抽出を行う場として2週間に1回程度の頻度で行う「カエル会議」や、1日の予定とその結果を報告し合う「朝夜メール」、申告した時間帯は窓口業務や電話応対を一切せず事務に集中することができる「集中タイム」などだ。

▲ 「集中タイム」はデスクにカードを立て、窓口や電話の応対をせずに自分の業務に集中する。

「これらの取り組みも最初はうまくいかなかったのですが、そうした中でいい面も見つかった。そこで“ここは良かった”という点にフォーカスして改善しながら進めると、課内に前向きな空気が生まれていったのです」。

やがて半年間にわたる取り組み期間が終了し、振り返りの会議を行ったところ、メンバーから出た意見はポジティブなものばかりだった。また、“数値面での目標は設定しない”という方針だったが、効果測定はしてみたいということで残業時間を比較したところ、半年間で15.5%減少していたという。「ただ減っただけではなく、10の新規業務が増えている中での数値です。チームのコミュニケーションと時間管理能力の向上がこの結果につながったと考えています」。

この結果を副市長に報告すると「Work Story Awardに応募してみてはどうか」と提案があった。それを受けて同賞に応募した結果、見事ゲスト審査員特別賞を受賞。「自治体では初の受賞でした。当市の取り組みが民間でも通用すると評価されたことは非常に大きいと感じています」と溝口さんは笑みを浮かべる。

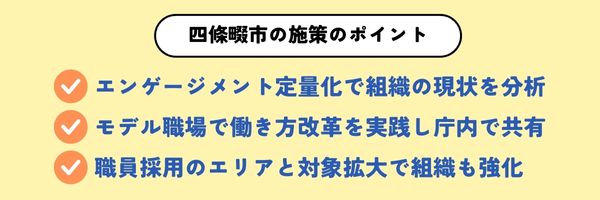

目下の課題“採用”と“離職防止”でも成果。

働き方改革と並行して同市が進めていたのが、採用面での取り組みだ。優秀な人材をどう集めるかは全国の自治体共通の悩みだが、同市でもこの問題は深刻だったという。「以前は倍率が1ケタ台で、人を選べない状態でした。対策を考えた結果、私たちが出した答えはシンプルで、応募エリアと対象者を拡大する、というものだったのです」。

応募エリアに関しては、近隣地域でなくても全国から気軽に応募ができるよう平成30年にWEB面接を導入。コロナ禍以前にこの方法を採用した自治体は極めて稀だ。「対面方式との選択制で、2割以上の方がWEB面接を選びました。北海道から九州まで、エリアも様々です」。さらにコロナ禍では、録画した動画を送ってもらう“ビデオ面接”も導入している。

▲ 「WEB面接」や中途採用の拡大で応募者が急増。定着支援システムの導入で中途採用後の離職防止にも成功したという。

また、応募対象者の拡大では、筆記試験を廃止して適性検査に変え、年齢要件も44歳まで拡大。中途採用も積極的に進めている。これらの取り組みの効果として応募者は急増。1ケタ台だった倍率も、令和5年度では約150倍にまで伸びているという。

令和6年8月に中途採用で入庁した稲葉さんは「前職で仕事をしながら転職活動をしていたので、平日の面接は受けづらい状況でした。そうした中で、1回目、2回目がオンラインでできるのは大きかった。最初の一歩が踏み出しやすいと感じました。これはほかの受験者も同様だと思います」と語る。

ただし中途採用が増えるにつれて、離職の問題も浮上してきた。本格的に中途採用を始めた令和元年度は、1年以内に離職した人が3割にのぼったと溝口さんは話す。「対策が急務だと考え、副市長と人事課長による定期的な面談や、定着支援システムの導入による新規採用職員の見守りを始めたのです」。

さらに、所属部署以外で同世代の先輩職員をメンターに指定する体制なども整え、組織としてのフォロー体制を構築。こうした複合的な取り組みが功を奏し、令和3年度には、採用1年以内の離職者がゼロに転じたという。

稲葉さんも「民間出身者にとって、市役所の中では分からないことだらけですが、同じように民間出身の先輩が多いと共感してもらえる点も多い。大きな安心感につながっています」と語る。

人事戦略のアップデートを続け、さらに前向きな自治体へ。

在職者のエンゲージメント向上、業務効率の改善、入庁希望者の増加と定着率の上昇など、様々な面で成果を上げている同市の取り組み。現在もPDCAを回しながら挑戦は続いている。

「令和5年には人事戦略基本方針を策定しました。この中で、組織運営理念をどういうものにするか職員で検討した結果、やはり職員に浸透しているものをということで“日本一前向きな市役所”を掲げています」と溝口さん。

この人事戦略基本方針における特徴は「人材要件フレーム」が定められている点だ。これは、職員に求められるポテンシャルやスキルを“採用段階で重視する”と“採用後に育成できる”の視点で4段階に分け、採用試験の際に何を見るべきか、また採用後にどのような研修を実施すべきかという点を明らかにしたものだ。

「この視点で見ると、従来の筆記試験は重要ではなかったという裏付けにもなりました。ただし、それに伴い、例えば法律の知識などがない状態で入庁することになる。後のフォローが大事だということにもなります」。

現在は財政再建を果たし、職員からの新規事業提案も続々と上がってくるようになった同市。他自治体からの視察も受け入れ、アドバイスする側にもなっているという。しかし溝口さんは「私たちのやり方が先進的だとは思っていません」と強調する。

「現在の課題は何かを考え、その課題を整理した上で、どのような打ち手があるかを皆で話し合いながら決める。そして色々なことにチャレンジした結果が今に繋がっているのです。先進的というより、正攻法だといえます」。

取り組みを始めて間もなく8年。日本一前向きな自治体を目指す同市の挑戦は、これからも新たな成果を生み出しながら、市民サービスの向上を果たしていくことだろう。

▲ 当初は後ろ向きな声が目立った「カエル会議」だが。意見交換を積み重ねるうちに前向きなサイクルが生まれたという。

.jpg)

.png)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)