公開日:

住民と自治体と医療機関をつなぎ、事務業務を効率化するPHM事業とは。

“情報連携”を活かした医療分野の取り組み事例

利用者起点の行政サービスを実現するには、情報連携が肝だということが分かった。そんな中、デジタル庁では先行事業として、住民・自治体・医療機関で情報共有ができる仕組みの構築を目指しているという。開発の現状と、先行事業への参加自治体の声を紹介する。

※下記はジチタイワークスVol.31(2024年4月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

左から

左から

デジタル庁 国民向けサービスグループ

上村 州史(うえむら しゅうし)さん

坂本 貴士さん(さかもと たかし)さん

松本 一博さん(まつもと かずひろ)さん

医療DX推進にあたり、まずは基盤となる仕組みを構築する。

現在、医療や介護の現場では、サービス提供に際して、紙の書類でのやりとりが多く発生している。そのため、住民の手間が増えるだけではなく、医療機関・介護事業所・自治体においても、互いに情報共有をするために都度確認や入力作業が必要となり、大きな負担がある状況だという。

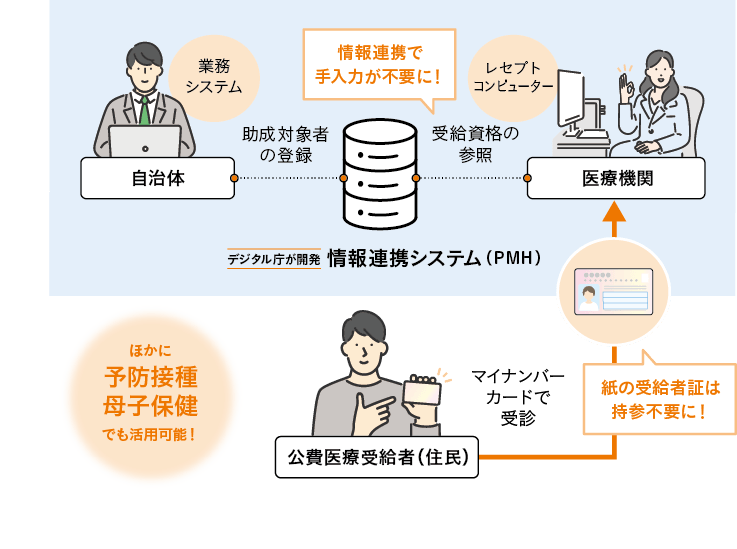

そのような状況を打開するために、同庁では、関係者間で必要とする情報を、安全にデジタル上で共有する仕組みの整備を進めている。その中心的な役割を担うのが、令和5年7月に開始されたPMH(Public Medical Hub)事業だと上村さんは説明する。「この事業では、マイナンバーカードを利用することで、医療や介護の現場と行政をつなぐ“基盤”となるシステムを、関係省庁と協力しながらつくっていきます。これによって、紙でのやりとりが減って、情報連携がラクに行えるようになり、現場のDXにつながります。今後、医療DXを進める上でも、このシステムが運用されることが、非常に大きな推進力となることだと思います」。

なぜ自治体ではなく、国が主導するのかという理由を次のように話す。「住民は、住んでいる自治体以外の医療機関も利用します。各自治体で個別のシステムが乱立してしまうと、住民や医療機関にとって利用しづらいものになってしまいます。全国で共通の仕組みをつくるために、国が主導し構築しているのです」。こうしたねらいのもと、PMHの実証は進められた。

PMH事業の計画

○令和5年度

実証事業の先行実施

・公募で16団体を採択

○令和6~7年度

参加自治体の拡大

・400団体の採択を目標

・対象事務の拡大を予定

○令和6年12月

マイナ保険証を基本とした仕組みへの移行

○令和8年度以降~

全国へ展開・運用

先行事業への参加自治体を拡大しながら、全国展開へ。

同庁は、医療費助成・予防接種・母子保健分野を対象に、先行事業を開始。実証事業に参加する自治体を全国から公募し、採択した16団体とともに実証をスタートすることとした。まずは基盤となる仕組みを構築。その後の自治体や医療機関側のシステム改修については、同庁が各ベンダーと直接契約して、指示や調整を行ったという。「自治体の予算確保や契約事務などの負担を軽減し、事業参加のハードルを下げることが目的でした」と坂本さん。

自治体と医療機関でPMH対応が開始されると、マイナ保険証での受診時に公費受給者証情報も医療機関のレセプトコンピューターで確認できるようになる。そのため、住民が紙の受給証を医療機関に持参する手間を省け、医療機関も確認や入力作業などが減るそうだ。

一方、予防接種・母子保健分野においては、住民はマイナポータル上で予診票や問診票の記入ができるようになり、何度も住所や氏名などを記載しなくて済む。さらに、予防接種や健診結果の情報も連携されるため、自治体は健康管理システムへの入力作業が不要になり、医療機関も確認がラクになるなどのメリットがある。デジタルの力で情報を連携させることで、大幅な事務作業の軽減を図れるというわけだ。

令和6年度には、全国展開に向けて参加自治体を400団体まで拡大することを目標としているそうだ。

デジタル上での情報連携を進めるためのサポートを行う。

「このようにデジタル上で、情報連携されることによって、住民は適切な医療サービスを受けることができるようになります。活用が広まるにつれて、自治体の事務負担が減るだけに留まらず、住民の利便性も高まっていくでしょう」と松本さん。

これらの取り組みは今後も継続され、全国展開を目指しながら、令和6年度の参加自治体400団体という目標に向けて、第2期の先行実施事業を行うこととしている。「私たちも自治体職員として、今までアナログで進めていた部分が、自動連携され効率化すると、かなりラクになるのではないかと思います。変化への戸惑いはあるかもしれませんが、スムーズに進むよう、自治体職員としての業務経験を活かしながら、全力でサポートしていきます」。

医療の領域に分散している情報をつなぎ、よりよい医療サービスを目指す同事業。上村さんは今後の展望も見据えながら、次のように語ってくれた。「令和6年12月に予定しているマイナ保険証を基本とした仕組みへの移行に合わせて、取り組みの対象となる自治体や医療機関を増やしていきます。また、住民にはマイナンバーカードの利便性を、自治体や医療機関にはデジタル化の恩恵を実感してもらえるような環境整備をこれからも進めていきます」。

情報を連携することで、業務効率化と住民サービスの向上を図る、デジタル社会のモデルケースの先駆けとなることに期待したい。

\自治体も協力中!/

先行事業に参加した理由

宮崎県都城市

総合政策部 デジタル統括課

総合政策部 デジタル統括課

佐藤 泰格(さとう ひろのり)さん

当市は、高い普及率を誇るマイナンバーカードの利活用に積極的に取り組んでいます。本事業へ参画すれば、メリットをいち早く享受できますし、当市の知見を活かし、よりよい制度づくりに貢献できると考えました。現場には、紙の受給者証の発行や手入力などの課題が山積していますが、今回の成功体験をもとに、医療DXがより前向きに進むことを期待しています。今後も、本事業のように全国の自治体に共通する課題への対応については、国主導でどんどん進めてほしいと思います。

愛媛県西条市

経営戦略部 未来共創課

経営戦略部 未来共創課

曽我部 智弥(そがべ ともや)さん

当市は積極的にDXを推進しており、近年は特にこどもDXに注力しています。本事業は、子育てする市民や職員の負担軽減につながると考え、参加を決意しました。予防接種と乳幼児健診を合わせると、子ども1人につき20枚以上の予診票や受診券があります。保護者は用紙の管理や記入が負担となり、職員は入力作業に日々追われていますが、これらが大幅に軽減されます。限られた人員で、充実した市民サービスを提供するためにも、今後の成果に期待しています。