公開日:

【まちづくり特集】消滅可能性の不安を希望に変える!未来を築くまちづくりとは

先日、人口戦略会議より「令和6年・地方自治体『持続可能性』分析レポート」が公表され、744の自治体が消滅の可能性があると指摘された。この「消滅可能性」という言葉は、自治体の不安を煽る一方で、次世代に豊かで明るい未来を残すために、データから浮き彫りとなったまちの課題を正しく受け止め、前に進むための指針にもなり得るだろう。

そこでジチタイワークスでは、そもそも消滅可能性とは何か、その定義の解説からレポートをどう受け止め、解釈するべきかを、有識者にインタビュー。また今回、消滅可能性から脱却した3つの自治体に、ここ10年での取り組みや、脱却に寄与したと考えるポイントなどについて教えてもらった。消滅可能性という言葉を恐れずに、どう持続可能なまちづくりに向け取り組んでいくべきかを考察する。

※掲載情報は公開日時点のものです

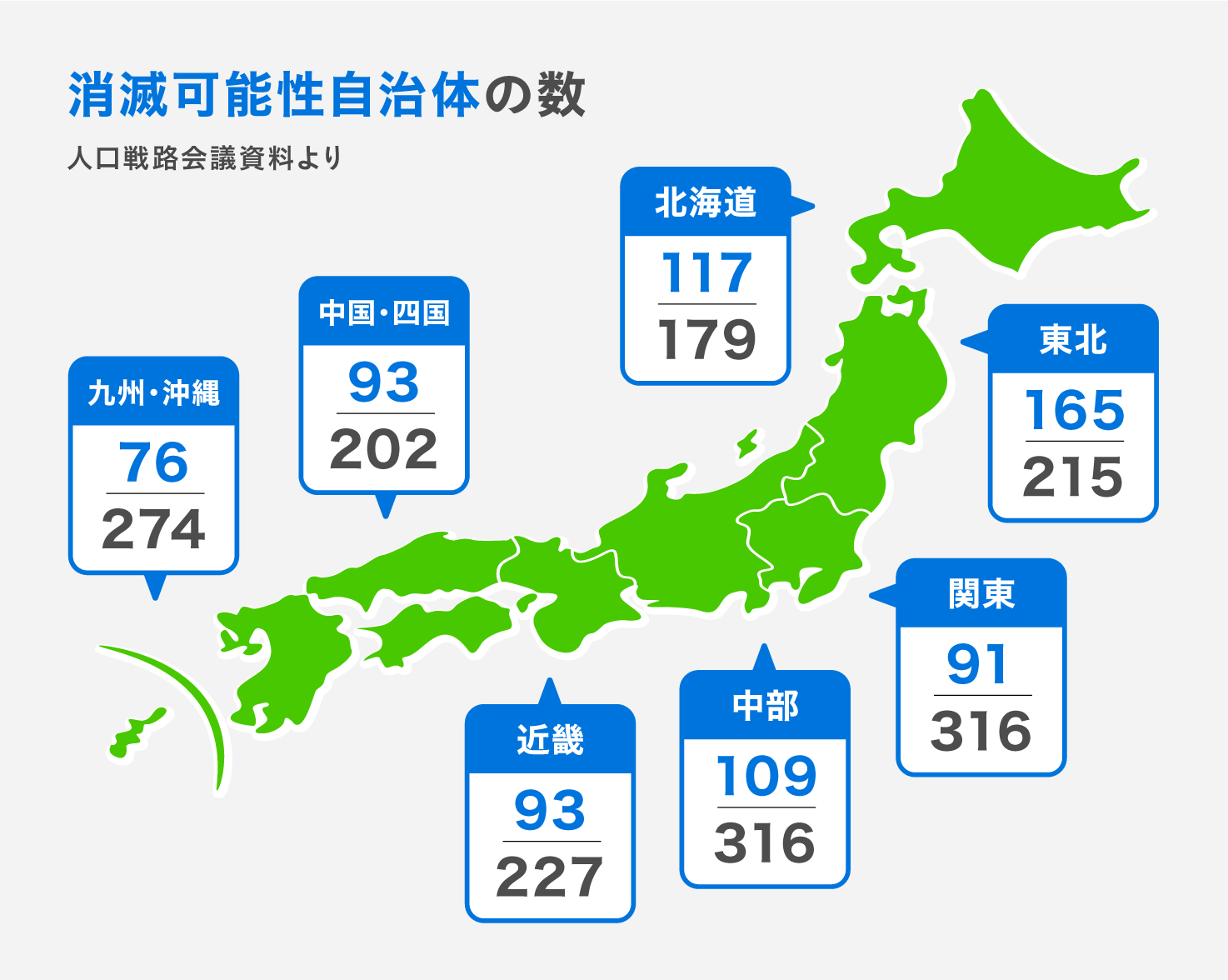

各地で消滅可能性自治体の指摘が

令和6年4月に公表された分析レポートでは、各地域で消滅可能性自治体と指摘されている。この発表に、編集室では衝撃を受けると同時に、「消滅可能性」という言葉だけが独り歩きしているのではないかと感じた。

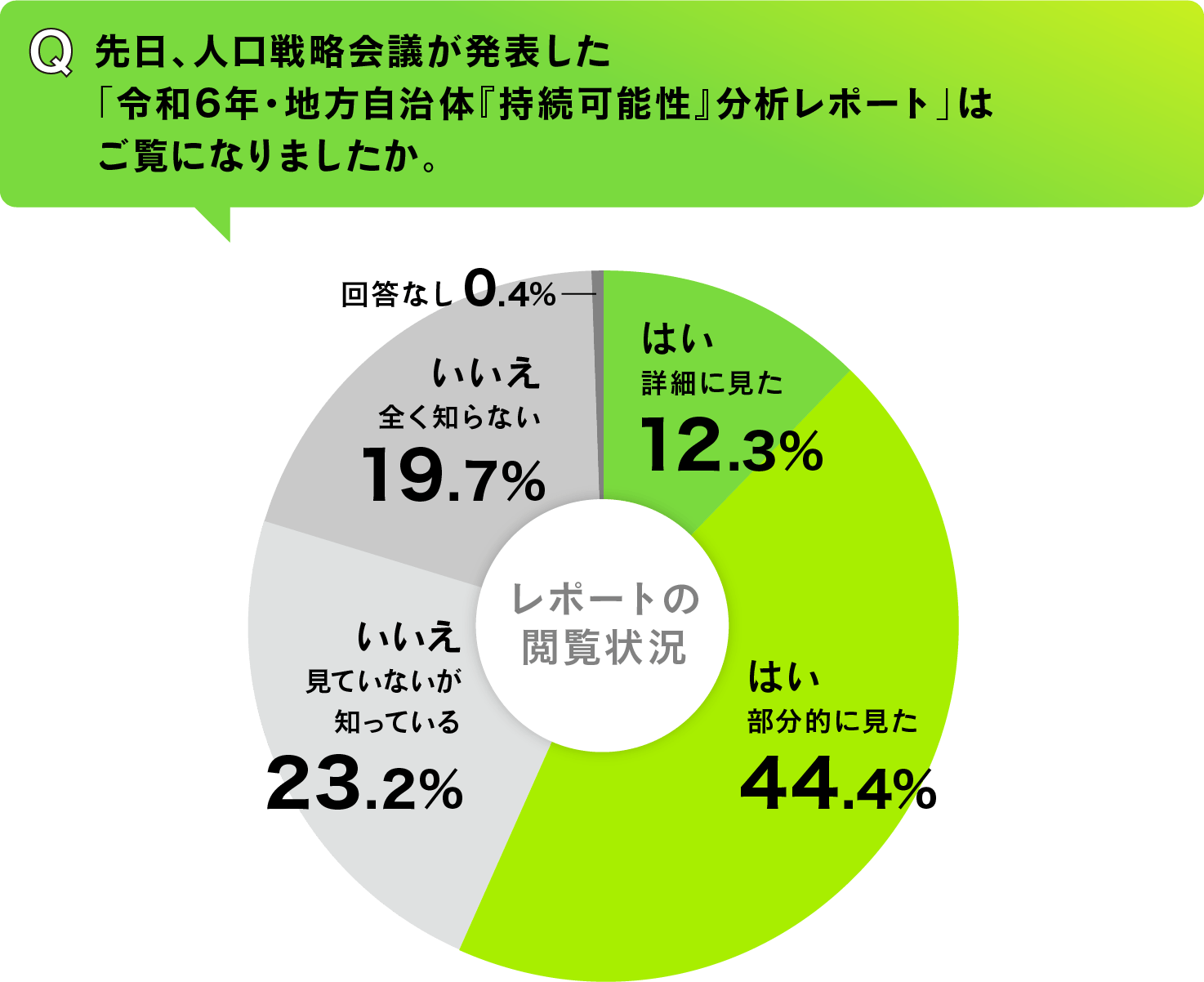

実際に、分析レポートを読んだ人はどの程度いて、どのように受け止めているのか? その疑問をもとに、職員の皆さんにアンケートを実施。ご協力いただいた259人の回答をもとに、まちづくり特集を組んだ。

実施期間:令和6年6月13日~25日 有効回答数:259

※このデータの無断転載・複製・および他社への開示は禁止させていただきます

.png)

→ 関連している人が半数以上を占めていた。

→ 詳細に見た人は、わずか1割程度に留まり、見ていない・知らない人が4割を占めていた。

.png)

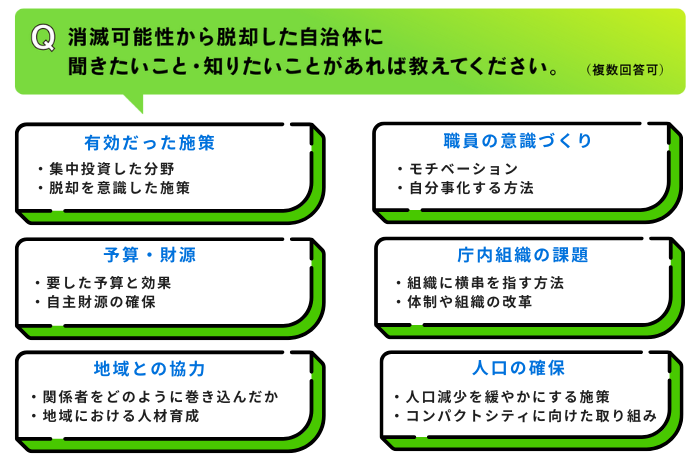

→ 結果にもとづく具体的な対策を知りたいという声が最も多く、自分たちのまちの取り組みにどう活かすべきかが疑問であるようだ。

消滅可能性自治体が生まれる背景や問題点、すでに対策を始めている自治体の例を見ながら、これからできる対策について考えていく。

▶ 記事を読む

分析結果から地域の課題をどのように読み解き、どのように対処すべきなのか。『地方都市の持続可能性』をはじめ、地方自治に関連する数多くの著書を持つ、長野県立大学教授の田村さんに尋ねた。

▶ 記事を読む

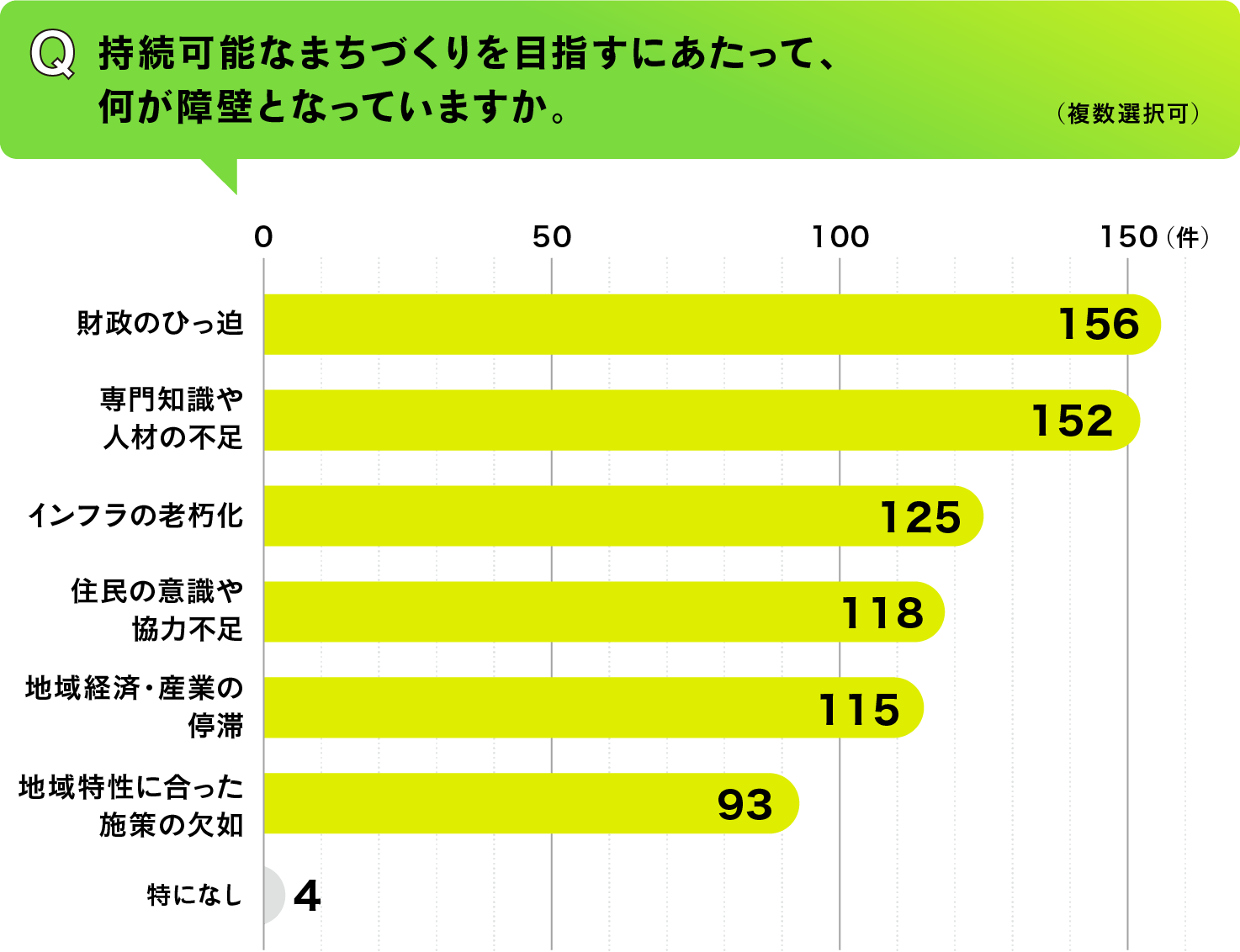

→ 上位に、財政のひっ迫、次いで専門知識や人材の不足、インフラの老朽化と続いている。特に回答の偏りはないため、どの課題も地域共通のものであることがうかがえる。

10年前に「消滅可能性自治体」リストが発表される前から取り組んでいた3つの施策が複合的に奏功し、東北地方では唯一の「自立持続可能性自治体」に区分された。取り組みに着手したきっかけや、施策効果の推移などについて話を聞いた。

▶ 記事を読む

成功してきた施策をブラッシュアップ。

「日本一の子育て村を目指す」との目標を掲げ、平成23年から取り組みを開始した島根県邑南町の場合、政策が奏功して平成25~27年まで連続で社会増を記録。さらに「地区別戦略」で、地域の主体性と活力を引き出すことに成功している。施策の内容やねらいについて聞いた。

▶ 記事を読む

現実を見据えて“賢く収縮する”。

「賢く収縮するまちづくり」の方針のもと、公共施設の統廃合などを推進し、消滅可能性からの脱却に成功した美咲町の町長、青野 高陽さんに話を聞いた。

▶ 記事を読む