公開日:

【セミナーレポート】わかる・つながる!地域社会DXセミナー

地域の課題解決を目的としたDXの推進が全国の自治体で加速している。本セミナーではDX成功のカギとして「地域課題の徹底的な理解」の重要性が強調された。自治体が、直面する課題にどのように対応し、デジタル技術を活用して解決へと導いたのか。佐賀県小城市や長野県駒ヶ根市などの先進的な事例を通じて地域社会DX促進のヒントとしてほしい。

[主催] 総務省

[PR]令和6年度「地域デジタル基盤活用推進事業」事務局

※掲載情報は公開日時点のものです。

概要

■タイトル:わかる・つながる!地域社会DXセミナー

■実施日:2025年1月16日(木)

■開催形式:オンライン(Zoom)

■プログラム:

▼DXと自治体の役割、DX成功の要諦

▼事業の概要

▼事業の価値(1)計画策定支援体験談

▼事業の価値(2)実証事業体験談

▼地域社会DX推進パッケージ事業の説明

DXと自治体の役割、DX成功の要諦

地域DX成功の要諦は地域課題の徹底的な理解にある

<ナビゲーター>上野 拓 氏

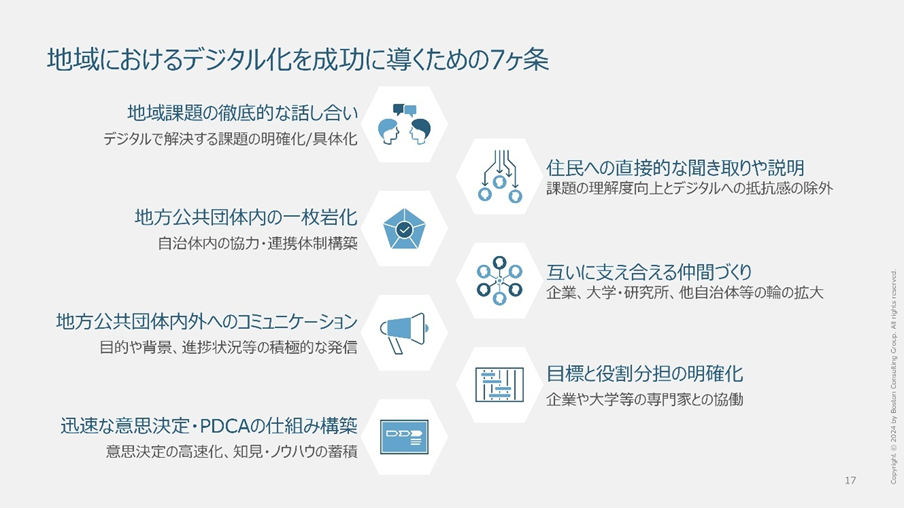

セミナーの冒頭でボストン・コンサルティング・グループの上野氏は、DXとは目指す姿の実現や課題の解決(X:目的)をデジタル技術(D:手段)で実現するものだと強調した。全国の自治体DXの事例を基に「DX成功の7カ条」を紹介。その中でも特に「地域課題の徹底的な話し合い」「住民への直接的な聞き取りや説明」「地域公共団体内の一枚岩化」が重要な3カ条であるという。上野氏は「課題の本質を理解せずにデジタル技術を導入しても効果が限定的」と指摘し、地域住民と行政が一体となり、課題解決のための対話を深めることがDX推進のカギであると説明した。

事業の概要

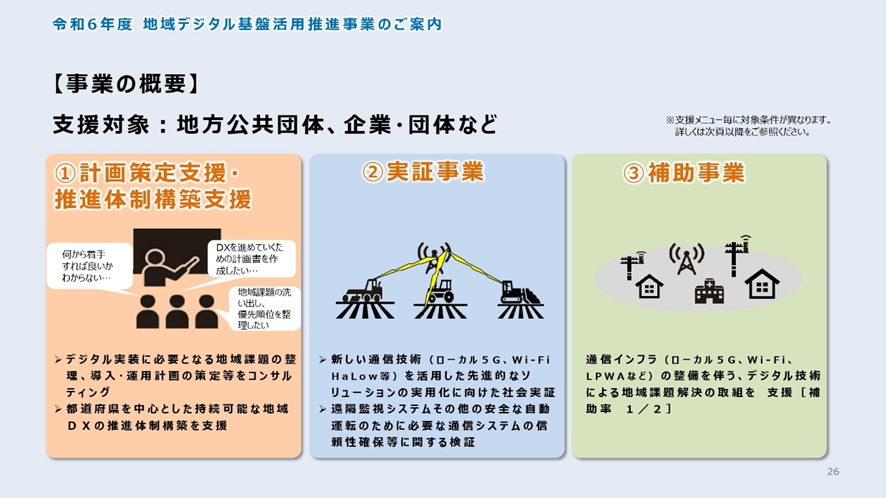

続いて上野氏は、総務省が進める地域デジタル基盤活用推進事業の概要を紹介。地域課題の整理支援・ソリューション実装支援やDXを進める体制構築を支援する「計画策定支援・推進体制構築支援」、先進的ソリューションの実用化を支援する「実証事業」、地域のデジタル基盤の整備を支援する「補助事業」という3つの取り組みの構成を説明し、内容を解説した。

事業の価値(1)計画策定支援体験談

小城市:優先度を整理し、スモールステップでDX推進

<登壇者>

佐賀県小城市 総務部企画政策課副課長 田中 雅久氏

プロフィール: 三日月町役場に入庁し、市町村合併で小城市となる。農林水産課、企画政策課、都市計画課、建設課、総務課を経て現職。現在は総合計画、DX、産学官連携を中心に手がけている。

佐賀県小城市は令和3年度からDX推進に取り組み、令和5年度に総務省の計画策定支援事業に応募。オンライン申請導入においての課題や成功の要因について田中氏が解説する。

課題200項目を抽出。ノーコードツールなど導入

小城市では、DX推進の初期段階で地域課題の把握不足や実行計画策定の難しさに直面しました。そこで総務省の計画策定支援事業に応募し、職員へのヒアリングを重ねて課題を整理。その結果、200項目もの課題が抽出されましたが、限られたリソースの中で優先度を考慮し、オンライン申請の導入を最優先課題として位置付けました。令和5年度には、kintoneを活用したオンライン申請の導入を実施し、令和6年度にはLINEを活用したマイナンバーカード認証や電子決済の導入を進めています。

ヒアリングは職員が意見を出しやすいカジュアルな雰囲気で行い、その場で解決できるものは即座に対応することで、スムーズな計画策定につなげました。また、スモールステップで施策を進めることで、成功体験を積み重ねながら他部署への展開を進めています。例えばノーコードツールのkintoneを活用し、職員自らが業務システムを構築する動きが広がっています。今後は他自治体との連携や住民サービスの向上を目指し、持続可能なDX推進に取り組んでいく方針です。

駒ヶ根市:DX戦略室の役割は課題解決のサポート

<登壇者>

長野県駒ヶ根市 DX戦略室長 林 光洋氏

プロフィール: 駒ヶ根市入庁後、国際交流・国際協力 (JICAネパール事務所出向)、公共交通の再編、企業誘致や市民のテレワークによる仕事創出などを担当。現在は、市の事業全般のDXの推進を手がけている。

長野県駒ヶ根市は令和4年度にDX戦略を策定。令和6年度に「道路インフラ点検」の課題にDXの視点から取り組むことを決めたものの、目指すべき姿と課題の整理はできていたが、最適なソリューションの選定方法に悩んでいたことから、総務省の計画策定支援を受けることを決定したという。林氏にその概要について紹介していただいた。

主役は原課と市民

支援を受けたことで、これまでソリューションベースでの検討に偏っていたことに気づきました。検討にあたっての要件を整理し、目指すべき姿を明確にしながら評価基準を設定することで、適切なベンダー選定を行うことができたと感じています。DXを推進する上で、目的と手段が入れ替わってしまうシーンがあると思いますが、第三者の視点から意見をもらえたことが非常に有益でした。

AIを活用した道路点検システムのトライアルでは、職員が実際に現場で体験することで、機能の比較だけではわからない点を確認できました。実装に向けて意識したのは、主役は原課や市民であり、最終的に課題解決につながらなければ意味がないということです。本事業では原課の職員が強い意識と実現したいマインドを持っていたため、DX戦略室としても最後まで伴走支援することができました。

私たちDX戦略室の役割は、単にデジタル技術を導入することではなく、黒子役として現場主導の取り組みを支援し、課題解決のサポートを行うことだと考えています。今後も、現場の意見を尊重しながら、持続可能なDX推進を支えていきます。

事業の価値(2)実証事業体験談

株式会社ビットコミュニケーションズ:現場目線に立ったIoT・AI活用の実証・実装

<登壇者>

株式会社ビットコミュニケーションズ 取締役 内海 信一氏

プロフィール: 国立高松工業高等専門学校電気工学科を卒業後、四国電力の子会社である、株式会社四国情報通信ネットワーク(現(株)STNet)に入社し、四国電力の送変電備管理システムやPHP地図情報管理システム等のプロジェクト管理、システム設計・開発等に従事。その後、株式会社ビットコミュニケーションズにて、各種WEBシステム開発のプロジェクトマネージャーを担いつつ、直近は香川県を含む数社共同プロジェクトで、「ICTを活用したイチゴ生産技術の高位平準化支援システム」の導入・拡大も手がけている。

<登壇者>

メルヘングループ株式会社代表取締役

株式会社ビットコミュニケーションズ(事務局長、副主幹) 住澤 大介氏

プロフィール: マイクロソフト社にてインターネットクライアント開発チームで開発従事。オラクル社にてメディアDBテスターおよび開発チームにて開発従事。ウェブセンスジャパン社にてAPACプリセールス統括にて技術営業・日本法人副社長従事。メルヘングループ株式会社代表取締役 現職。AIロジックやIOT/ICTに関する事業戦略を中心に第一次産業AI開発・ソリューションを手がけ、地域創生に注力。

ビットコミュニケーションズは、香川県の漁業における課題解決を目的とし、IoTとAIを活用した実証事業に取り組んだ。内海氏と住澤氏に話を伺った。

現場に何度も足を運び「この人なら」と信頼していただく

本プロジェクトの目的は漁業課題の解決に向け、生け簀の状態をリアルタイムで把握し、赤潮の予測や高収益魚の養殖へとシフトすることにあります。視察会では生産者が学生たちにソリューションを熱心に説明する様子が見られ、現場主体で進んだことが成果につながったと感じています。

実証から実装へのスムーズな移行のポイントは、現場との対話を重ねることです。頻繁に足を運び、現場の課題や要望を直接聞くことで信頼関係を築くことができました。ときには否定的な意見を受けながらも、何度も説明を繰り返すことで、漁業者に「この人たちは本気だ」と認識していただき、協力的な関係を築くことができたと感じています。技術導入の壁は「人」にあり、どれだけ現場の声に耳を傾け、同じ目線に立てるかが成功のカギとなるでしょう。

農業など他分野への応用についても、技術の利便性は理解されていても「使い方が分かりにくい」という課題が共通しています。現場に寄り添い、相手の目線に立って伝えることの重要性を再認識しました。単なる技術導入ではなく「この人なら解決してくれる」と思ってもらうまで足を運ぶことが、成功への第一歩となると考えています。

信州大学:実証からアジャイルに実装を

<登壇者>

信州大学 情報・DX推進機構教授(特定雇用) 松尾 大輔氏

プロフィール: 1994年NTT入社、IP-VPNの開発や、NTT東日本で自治体や高等教育委機関のネットワークや情報基盤システムの設計、構築、運用に従事。昨年度より、クロスアポイントメント制度を活用して、信州大学にて山岳エリアでの無線通信やドローンを活用した地域課題の解決に向けた実証に取り組んでいる。

信州大学は令和5年度実証事業に代表機関として参画し、山岳エリアでのソリューション導入経験を活かし、新たなソリューション実装に向けた検証を実施した。令和6年度は補助事業にコンソーシアムメンバーとして参画し、安曇野市の登山口の駐車問題の解決に向けて産官学で実装に取り組んでいる。松尾氏にプロジェクトの概要について話を伺った。

長期運用を見据え、現地に足を運んで調査

信州大学では、山岳エリアの物流や災害対応、登山口の安全管理といった地域課題の解決に向け、デジタル技術を活用した実証事業を進めています。これまでに無人航空機(ドローン)による物資輸送の安定化や、災害時の映像転送の実証実験を実施。さらに登山口の混雑状況をリアルタイムで把握し、渋滞や安全リスクを軽減するための通信システムの導入に取り組んできました。

実証から実装につなげるためのポイントは、ゴールを明確にし、長期的な運用を見据えることです。実際に利用される方が5年、10年と使っていただけるようにしないと実証の意味がありません。そのため、打ち合わせや調査は、できるだけ足を運んでフィールドワークとして課題を理解しながら進めています。

実証後もフィールドでの評価を継続し、状況に応じた柔軟な対応が不可欠です。技術が導入されても使われなければ意味がありませんから、相手に迷惑をかけない時間や場所を考慮しながら、地域のニーズに合わせて調整を重ね、ソリューションの押しつけにならないよう相手の立場を理解する姿勢を大切にしています。

さらに現場でのサポートを継続し、人材育成とコミュニケーションの維持が成功のカギとなります。困ったときに気軽に相談できる体制を整えることで、信頼関係を築き、地域に根付いたDXを実現しています。

地域社会DX推進パッケージ事業の説明

<登壇者>

総務省情報流通行政局地域通信振興課 デジタル経済推進室 課長補佐

佐藤 厚雄 氏

プロフィール: 2024年4月から現職。令和6年度 地域デジタル基盤活用推進事業の計画策定支援、実証事業、補助事業を所管。令和6年度補正 地域社会DX推進パッケージ事業では、計画策定支援、推進体制構築支援、実証(先進無線タイプ)を所管。

続いて佐藤氏が登壇し、総務省の「地域社会DX推進パッケージ事業」について、発表した。

事業規模74億円。実効性あるDX施策を展開

この事業は、自治体や企業等がデジタル技術を活用し、地域課題を解決することを目的としています。

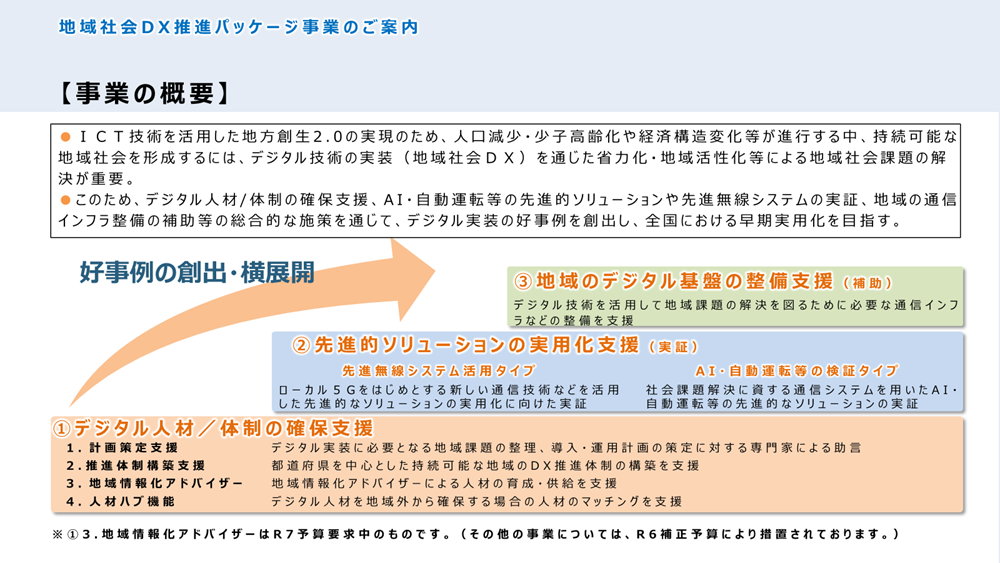

支援内容は、「(1)デジタル人材・体制の確保支援」「(2)先進的ソリューションの実用化支援(実証)」「(3)地域のデジタル基盤の整備支援(補助)」の3つの柱で構成され、トータルなサポート体制を提供。事業規模は約74億円に拡大するとともに、自治体等の負担を軽減しながら、より実効性のあるDX施策を展開できるようになっています。

本パッケージの特徴として、自治体等の状況に応じた柔軟な支援が可能である点が挙げられます。例えば、地域課題の洗い出しや整理から始めたい自治体等は「(1)-1計画策定支援」、都道府県と市区町村の連携による地域のDX推進体制を構築したい自治体等は「(1)-2 推進体制構築支援」、ソリューション実装を行いたい自治体等は「(3)補助事業」等のフェーズに応じた支援メニューや、専門家の派遣など、各自治体等の実情に応じたサポートを提供します。

令和7年度から、「(1)-1計画策定支援」では、年間を通じた3フェーズの支援体制が整備され、自治体が持続的にDXを推進できる仕組みが導入される予定です。「(2)先進的ソリューションの実用化支援(実証)」についてはAIなどの先進技術を活用した地域課題解決が促進されると見込んでいます。

総務省は本事業を通じて、自治体等が地域特有の課題に対応しやすくなるよう情報提供やサポート体制の強化を進めており、地域社会DXに取り組みたいと思ったときに、真っ先に思い出して活用をご検討いただきたいと考えています。公募は令和7年2月頃から開始しますので、詳細は総務省HPをご参照ください。