公開日:

「『DX推進はDX担当課の役割』という考えが強く、各部署の能動的な動きが少ない」、「各部署になかなかDXが浸透せず、他部署の巻きこみに難しさを感じている」といった悩み事を抱えている、DX担当課の職員が少なくないようです。そのため、「DX推進体制について、セミナーで取り上げてもらいたい」との要望が多数寄せられました。

そこで今回、各課がDXによる業務効率化に向けて動く状態を作り出すためのヒントとして、「人材確保」「人材育成」「業務効率化」の3軸をピックアップし、自治体事例と企業よるサービスを紹介する2daysセミナーを開催しました。

□テーマ:各課が自主的にDXを進める体制づくり

□実施日:2024年11月19日(火)

□参加対象:自治体職員

□申込者数:183人

□プログラム

<Program1>

民間人材サービスの活用で気づいた、アナログデータのデジタル化からつながる自主的なDX

<Program2>

誰一人取り残されない社会を実装するメタバース役所

<Program3>

約1,000自治体の行政文書を網羅、生成AIを活用した業務効率化

<Program4>

キーマンから広げるDXの全庁展開 ~全職員約8,000人のkintone活用までの道のり~

<Program5>

生成AIでナレッジを全庁展開、ノーコードで実現する業務効率化とは

【講師】

政策推進課

課長

林田 忠男 氏

【講演内容】

●民間事業者の活用についてどのように庁内の理解を得たのか

●民間人材確保による気づきと動きの変化

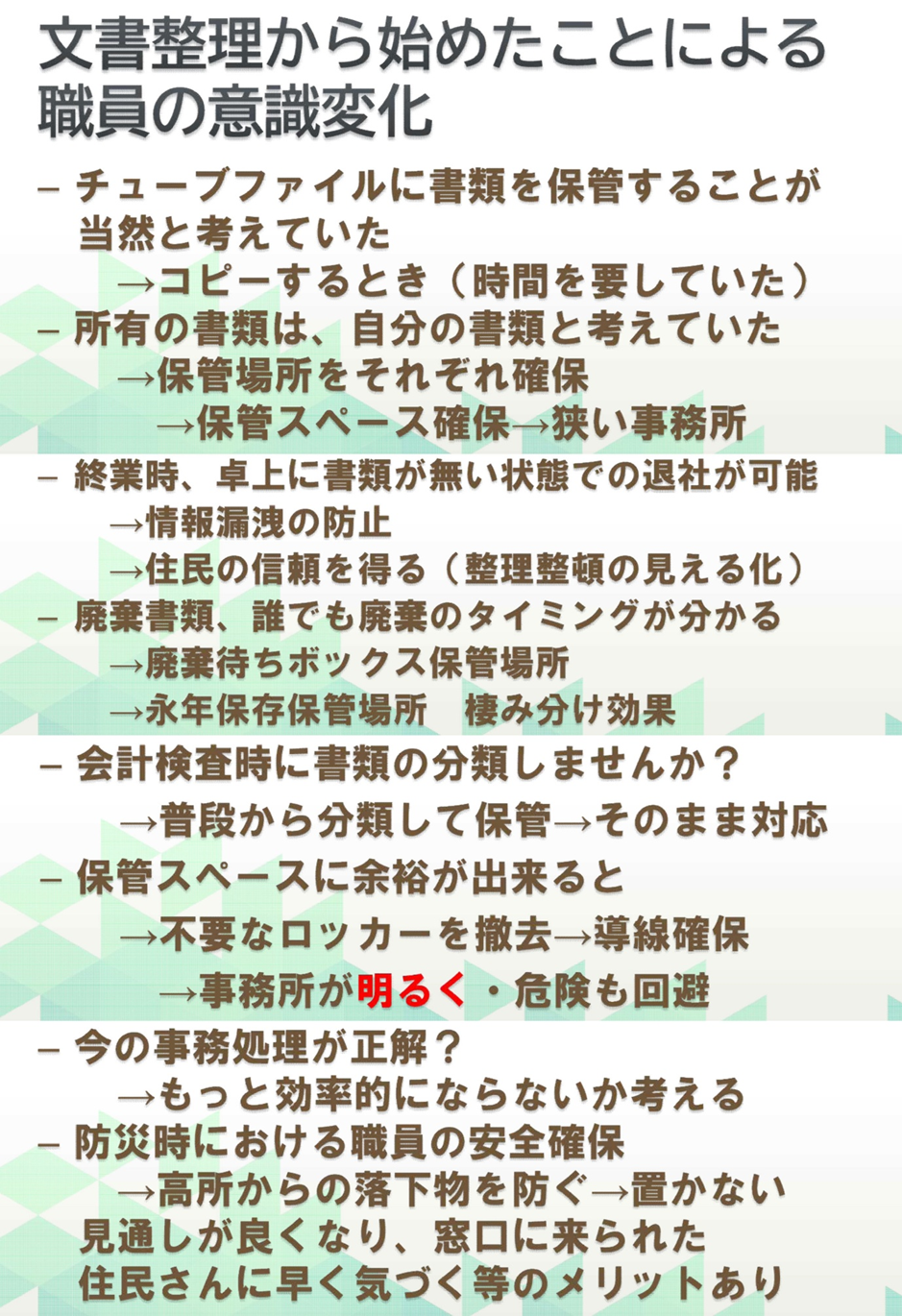

●文書整理から始めたことによる職員の意識変化

●今後のDX推進をどのように進めていくか

令和2年10月、本町は複業マッチングプラットフォームを展開するAnotherWorks社と包括連携協定を締結。役場内で複業人材プロジェクトを推進することで、住民サービスと満足度の向上を図り、より良い街づくりの実現を目指すことになりました。同年からスタートの第1期は、三宅町雇用プロジェクトを実施し、7人のアドバイザーを登用。2期目はEBPMの財務アドバイザーと財政計画をサポートする外部CFO、業務効率化・改善アドバイザー、本町の農産物を全国へ発信する販売体制構築を担当するマーケットアドバイザーを募集しました。

本事業の実施について、第1期は町長主導で人材募集や広報、オンラインでの面接を行った上で採用決定後、担当課とのマッチングを行う形で急遽進めたため、ハレーションが生じました。そこで2期目は、職員から分野ごとの課題を募集し、その課題をテーマに人材を募集。面接も職員が行うようにしました。本プロジェクトを通じて、こうした試みがなければ出会えないようなスキルの高い人々と関わりを持てるようになったことで、職員の成長にも繋がったように感じています。

会議などは全てオンラインで実施し、その様子を他の職員にも見てもらいました。複業人材の方々からは毎会、次の会議までに準備する資料などの“宿題”を出されたので、職員は普段の業務以外に、会議用の資料作成に追われていたのが実情です。しかし、最後に成果発表を実施し、議会への説明などに使うことで、実践内容には納得を得てもらえる結果となりました。

公務員目線では気づかない観点からの指摘を受けられることが、複業人材活用のメリットです。民間の人々からも、ざっくばらんな会話がしにくい行政側の本音を知ることができるメリットがあると聞きました。予算措置の詳細や予算策定の時期などを知れることは、民間事業者にとってはメリットだと言えます。そのため、旅費は出していないにも関わらず本町を訪れる複業人材も多く、当たり前だと考えていたことに疑問を持つきっかけとなりました。例えば、DXというテーマに対し、本町の職員は「デジタル化=DX」と考えていたのですが、アナログでのDXこそ本来のDXであることに気づきました。

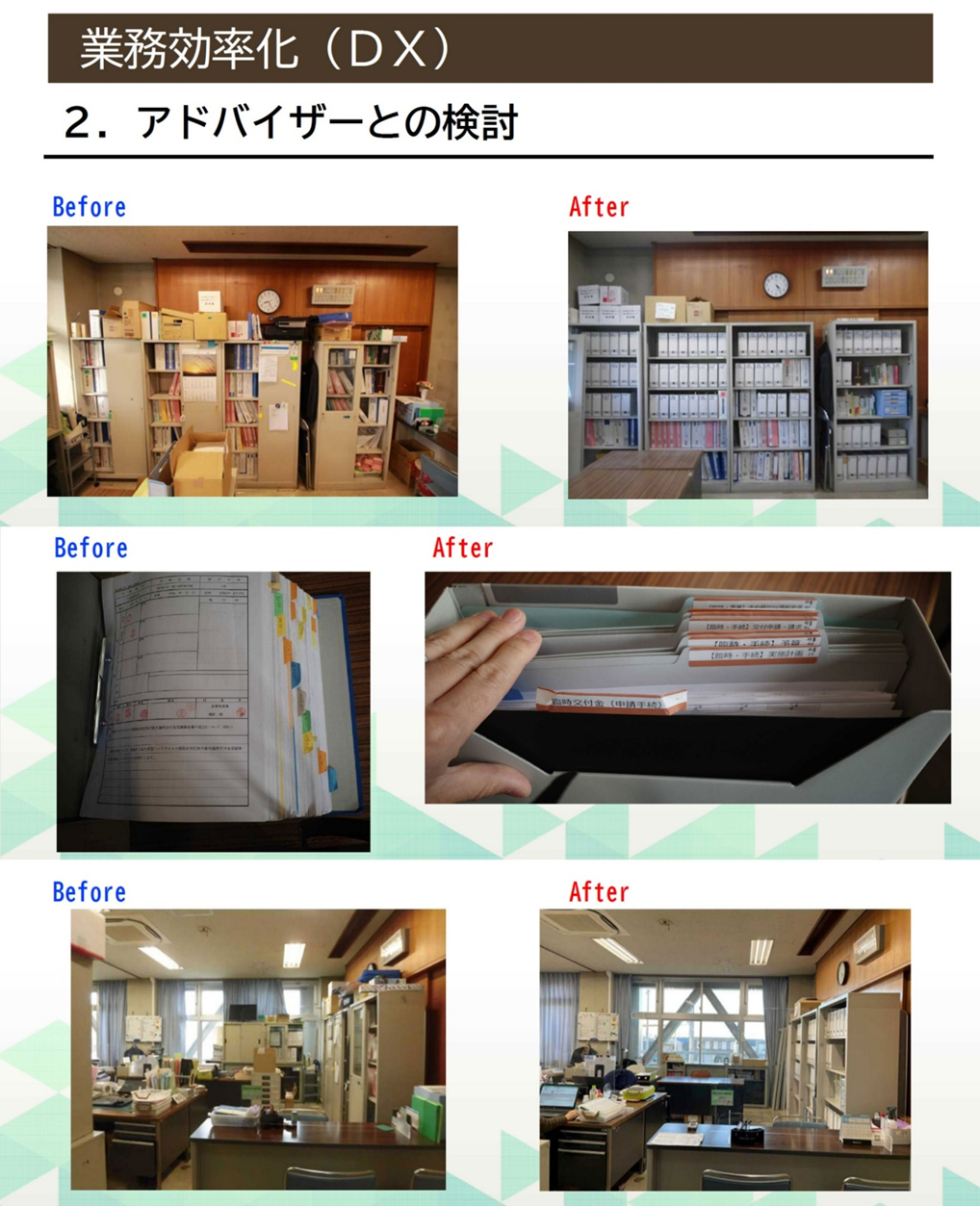

その具体例の1つですが、本町では事務業務の増加に伴って管理すべき書類も増加していたので、書類管理の負担軽減と、書類の管理方法を統一して誰でも対応できるようにすることが課題となっていました。この課題について複業人材のアドバイザーと検討した結果、書類の保管を既存のチューブファイルからファイルボックスの中へ変更、執務室内の書棚と書庫の取り扱いの明確化、そして書類のリスト作成などの提案を受けました。以下が、ビュフォーアフターの写真です。

この案件を通じて得た気づきとしては、書類を保管し過ぎていることで紛失の恐れがあるため、不要な書類は廃棄すべきだという点、書類リストと意識を共有すれば、書類の総量を削減できるという点、書類を共有できれば窓口対応や問い合わせ対応でも時間削減できて、データの整理も容易にできるという3点です。

これに基づく課題解決及び今後の方向性として、今後2~3年内に庁内全部署で書類整理を実施すること、書類リストを統一し、担当者不在でも書類検索ができるようすること、モノと書類の整理ができればデータの整理を行い、データ検索時間も削減することなど。まず、文書整理から始めたことによる職員の意識の変化について、以下の通りまとめました。

アナログで整理できたデータを文書管理システムに移行することで、電子決裁化を進めることが、今後の本町の目標になっています。そこからペーパーレス化を目指し、アナログのファイルと同様、PC内データの保存を共通化することで、職員が誰でも同じ場所への保管が可能となり、統一化できると考えています。

“あの書類、どこに直したかな? おそらく庶務だろう、いや、総務だろう”といった時間のムダ遣いは、皆さんも少なからず経験があるのではないでしょうか。本町は文書整理を実施したことで、そういったことがなくなりました。また、郵送料が上がりましたので、郵送が当たり前という現状や、申請は必須という現状を見直し、毎年の申請を自動更新できるのではないか…といったことにも、現在取り組んでいます。

業務効率化につながる感覚を育て、時間を費やしている業務の短縮化はできないか、同じ説明をしなくても済む方法はないのか、何かできるはずだ…という意識を、若い世代に受け継いでもらいたいと考えています。

Q:1期目は「ハレーションが起きた」とのことですが、その時の復業人材はその後、役所の業務に溶け込めましたか。

A:残念ながら、溶け込めませんでした。自分たちが選んだわけではないので、親近感がわかなかったようです。だからこそ、2期目からは職員が選ぶようにして、肌が合う感じの人材を採用しました。旅費の拠出無しで本町を訪れた方も、やはり2期目以降の方々でした。

Q:民間人材を活用したいと考えていますが、どのように制度設計をされましたか。

A:役場の職員だけで色々な取り組みを考えるより、民間の人と関わり取り組み姿勢を学ぶことが、町長的にも目的としていた部分だったので、2期目からの制度設計については、職員側も考え、会議は主にオンラインで実施する、2週間単位で課題を出して解決法を考える、課題解決法をまずは3カ月続けて、結果を議会等にも報告するといった制度をまとめました。

【講師】

XRコミュニケーション事業開発ユニット ビジネス推進部

小西 春菜 氏

【講演内容】

●メタバース役所とは?

●メタバース役所の実証実験事例

●どのように原課と連携し実装へ進めるか

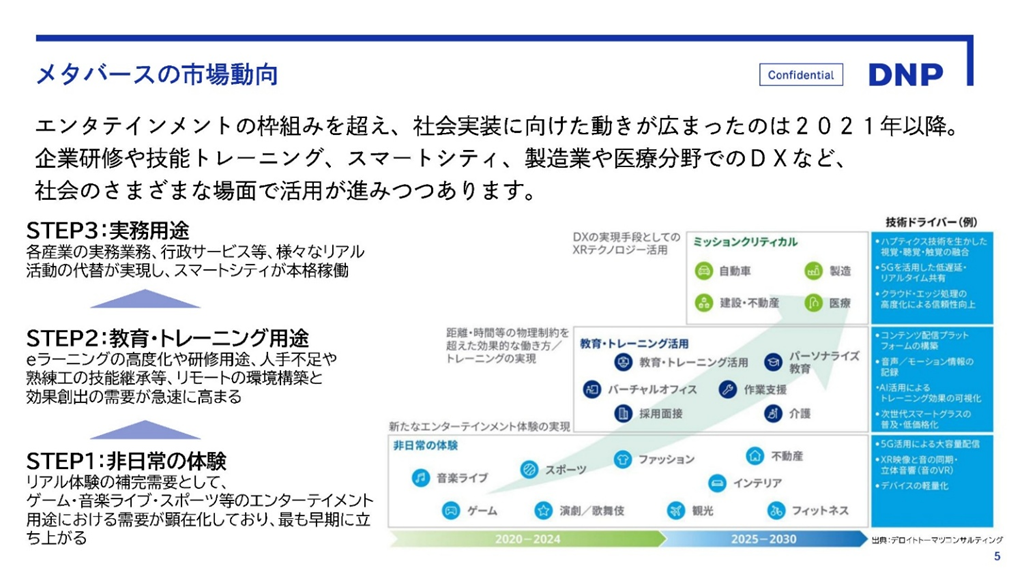

「メタバース」とは、インターネット上に構築した仮想デジタル空間のことです。これまでエンタメ用途が多かったのですが、人手不足の課題解決が急務である教育分野や研修などの領域で、様々な業種業態における課題解決や実現の手段として浸透すると考えています。わが国においても、企業研修や技能トレーニング、スマートシティ、製造業、医療分野での活用が進みつつあります。特に、以下図にまとめている「業務用途ステップ3」が主流になってくるのではないかと予想しています。

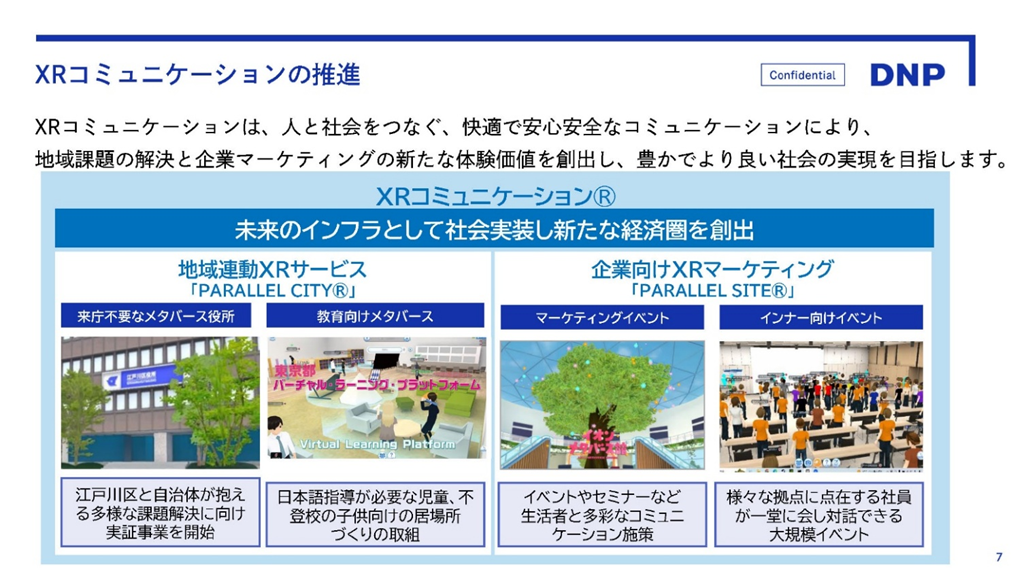

メタバースの特徴は、リアルとバーチャルを組み合わせた体験を提供できる点。仮想空間内のアバターを操作し、行きたいところに自由に移動し、話したい人と会話を楽しむことができます。これにより、仮想空間の世界に自分が存在しているかのような、没入感を得ることができるわけです。そうした特徴を活かして弊社は、「Parallel City」と銘打った下記のような地域連動XR (クロスリアリティ)サービスに取り組んでいます。

デジタルツールに不慣れで、WEBサイトで必要な情報を収集するのが苦手な方でも、仮想空間内でアバターを操作し、リアルの会話に近い距離感や方法でコミュニケーションを図ることができます。そういった点では、デジタルデバイドの解消につながる可能性も期待しています。

弊社は現在、自治体及び企業向けに、下の図のようなサービスを提供中です。テクノロジーの社会実装を通じて、自治体や企業の課題を解決しようという取り組みです。同時に、コンテンツ制作も行っており、表現の拡張や良質なコンテンツ発信による文化価値の創造を目指しています。

取り組みの1つが、社会実装を目指した「メタバース役所」です。「市民交流の場」、「各種相談」、「電子申請サポート」という3つの基本メニューがあり、これらを組み合わせて住民の困りごとなどに早期対応することで、行政サービスの活用を促します。

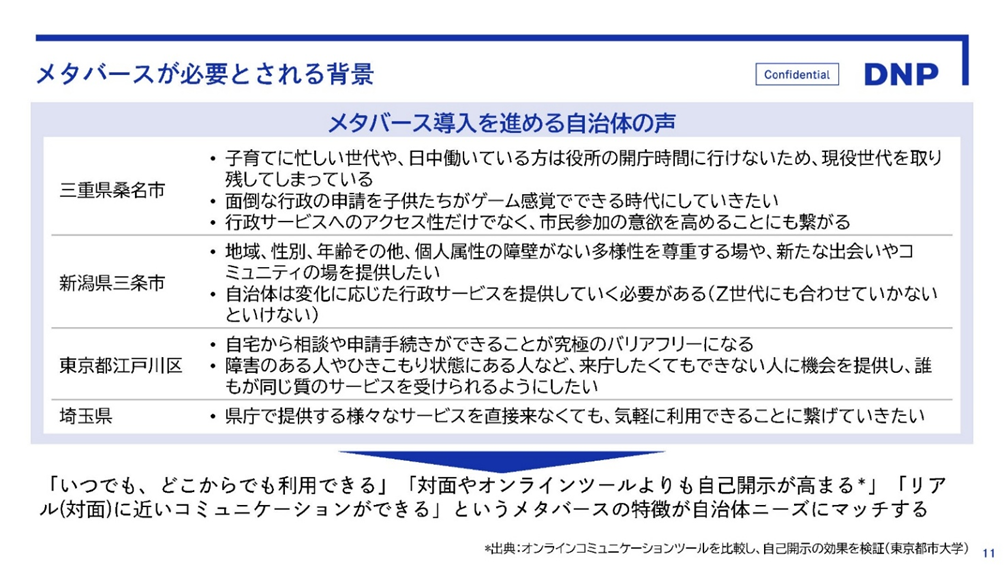

メタバース役所の最大のメリットは、いつでも、どこからでもアクセスできるという点。利用する住民側は、アバターを介することで心理的負荷が軽減され、自己開示しやすくなる傾向が見られます。世代性別を越えた新しい交流の場となり、互助共助のコミュニティが形成されやすくなります。実際にメタバース役所を導入している自治体の、導入に至った背景をまとめてみました。

メタバース役所の対応領域ですが、現在は「相談」領域が子育てや介護、福祉、医療、移住生活振興、教育、電子申請サポート、「交流会」領域では子育て、移住、学童、防災、在日外国人、地域おこし協力隊など。将来的にはメンタルヘルスやLGBT等のD&I関連、恋愛/婚活、地元企業の就活など分野にも領域を拡大する計画です。

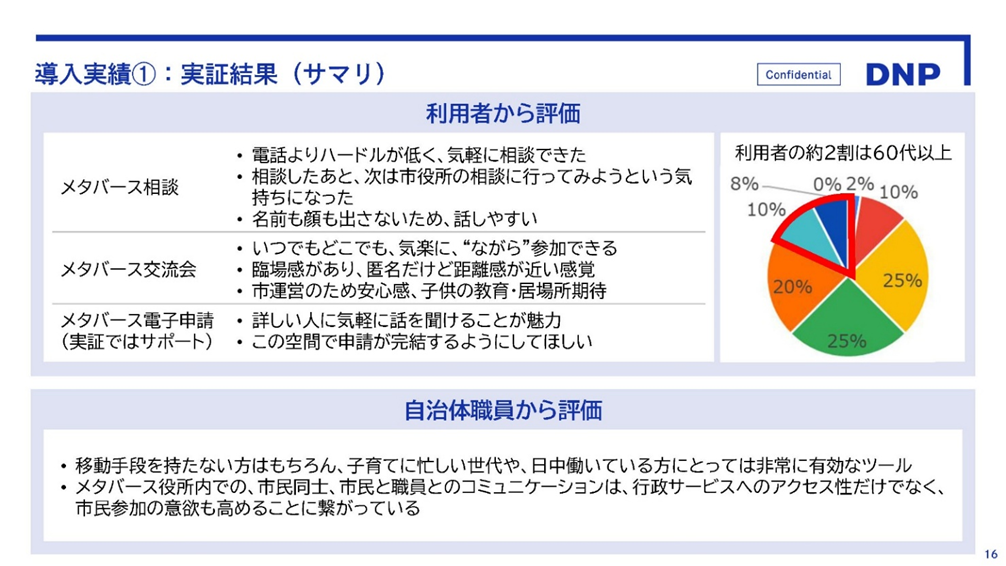

導入の実証結果について紹介します。2020年2月から約1カ月間、「誰一人取り残さないデジタル社会の実現に向けて」というテーマのもと、桑名市と実証実験を実施。実証結果として特筆すべき点は、利用者の約2割が60代以上だったことです。最新デジタル技術だけに、若い世代しか使えない・使わないのではないかという不安もありましたが、実際にやってみると、高齢の方々も使っていることが判りました。詳細は下記図をご覧ください。

また、三条市と桑名市とで、「共同利用モデル」の実証も行いました。その結果、やはり幅広い年代が利用しており、メタバース役所での交流会に参加した人の多くは、実在する施設での交流会への参加経験がゼロ、あるいは1~2回ということが判りました。つまり、メタバース役所が、新たな行政サービスの入り口となり得る可能性を確認できたわけです。

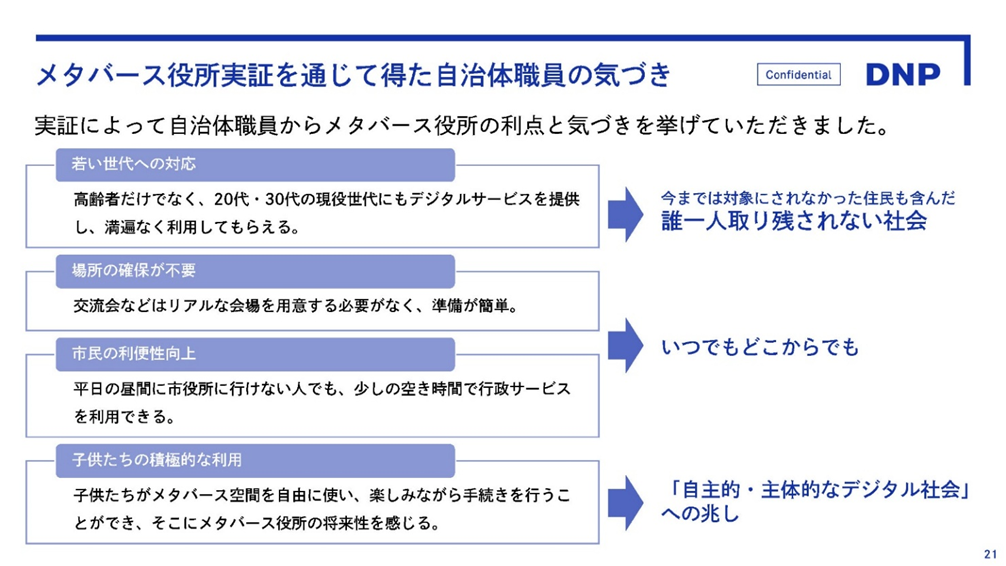

実証を通じて気づいたメタバース役所の利点について、職員の皆さんの声を聞かせてもらいました。

こうした取り組みをDXにつなげられる自治体には、トップダウンで推進するタイプ、DX推進課が原課のアイデアを集め調整できるタイプなど、いくつかのタイプがあります。ただ、いずれの場合でも、「エンドツーエンドで考える」、「一気にやらずに一貫してやる」、「全体のトータルコストを考えながら、まず自分たちでできることからという視点を持っている」の3点を、推進課と原価の双方が持っていることが、DX達成につながるケースが非常に多いようです。特に、原課の担当者が政策の大目的を意識している自治体の場合、DX推進課と原課の双方が、実現するためにどうするか、いつまでにどこまでやるかといったハンドリングを行っており、そこがメタバース役所をDXに繋げる上で非常に重要だと、弊社側も感じています。

まずは無料でメタバース役所を試していただくため、「1Dayデモ体験プラン」と、自由に空間が使える「メタバース役所実証プラン」とを準備しています。自組織においてどこから始めるか、まずは体験いただければと思います。

Q:無料体験プランについて少し詳しく教えてください。

A:1Dayデモ体験プランは、申し込み用紙を提出いただくことで、弊社のメタバース役所のデモ空間を提供するプランです。使える機能に大きな制限はなく、本番相当のものを自由に使うことができます。一方の「実証プラン」も同じく無料ですが、どのようなことについて実証するかという計画を立て、少し長い期間使っていただくプラン。もちろん、どのようなプランにするかなどの相談は、弊社も伴走して提案します。

Q:メタバース導入のイニシャルコストとランニングコストを教えてください。

A:まず、共同利用空間の場合、イニシャルコストは概ね60~70万円程度を想定しています。ランニングコストについては、弊社WEBページ上でも紹介していますが、3台同時接続数が50人の場合、月額約62.5万円/月です。最大同時接続数は50人ですが、MAX50人しか入れないということではなく、同じ時間に入れるのが最大50人なので、違う方が違う時間帯に入れば、トータル50人以上でも金額が増えることはありません。

【講師】

即戦力部長

谷口 野乃花 氏

【講演内容】

●Qommons AI(コモンズAI)で実現する業務効率化とは?

リリースからわずか3カ月で、100の自治体で導入された弊社の生成AI「コモンズAI」について紹介します。ChatGPTをはじめ様々な生成AIが公開されており、すでに導入している自治体も多いでしょう。それらのAIは、WEBや書籍などで公開されている情報を学習させているので、一般的な文面などを作成したい時には非常に便利です。しかし行政分野で活用する場合、一般論の回答ではあまり役に立たず、事実確認にも時間がかかるといった課題があるようです。

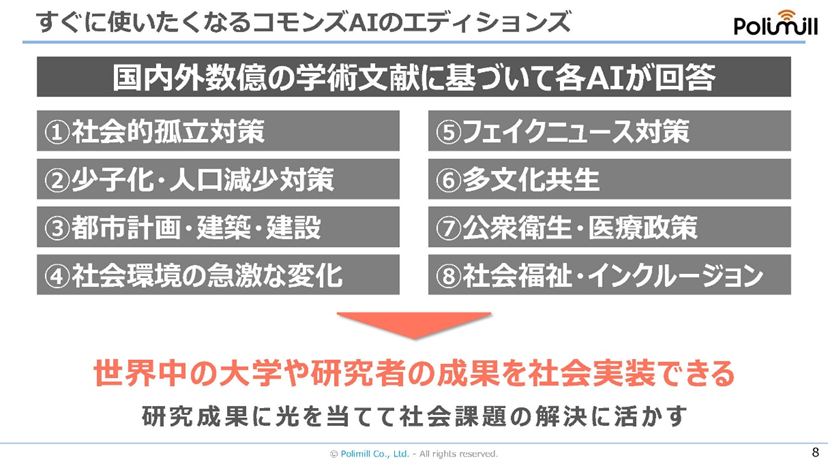

そうした課題を解消するのが、コモンズAIです。政府発表資料や学術論文、調査報告書、国内各省庁や自治体情報など、様々な専門領域の学習を大幅に強化しており、例えば調査報告書や学術論文の領域だけでも、学習済みの文献数は数億にのぼり、生成AIとしては国内最大級と言えます。全自治体の議会議事録や行政文書、12省庁が公開している省令やガイドライン、通知などの情報も読み込んでいます。

従来のAIが、インターネット上の様々な情報を学習しているために一般的な回答しか出せないに対し、弊社のAIは逆に、行政関連の情報しか読み込んでいないため、聞きたいこと、検索したいことがあった場合、確実に一問一答で回答を出せるのです。そのため、導入した瞬間からすぐに使えます。学術論文に関しても、学問分野別に区切るのではなく、自治体が抱える課題に沿って文献を分けています。そのため、次の図の①にある「社会的孤立対策」など複雑な要因が絡む問題に対して、役に立ちそうな文献情報を、学問分野の垣根を越えて読み込んでいます。いずれの自治体でも、100アカウントまで完全無料で活用していただけます。

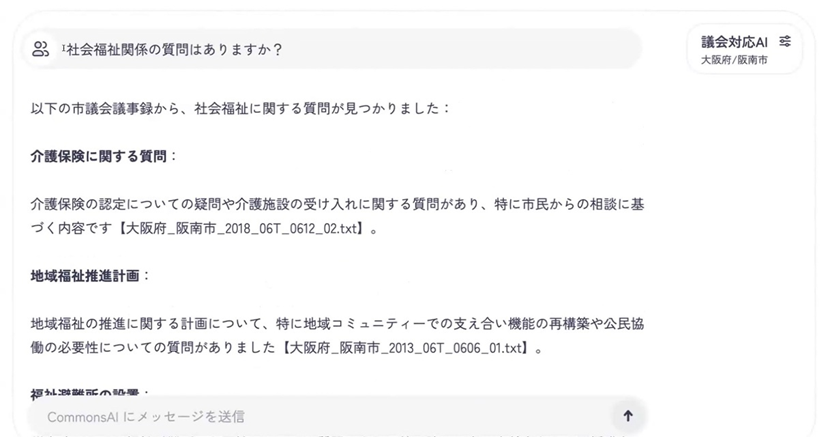

以下の画面が、本AIの実際の画面。今後、さらに多くのジャンルのAIを増やしていく計画ですが、現時点では「議会対応」、「公共サービスサポート」、「社会福祉」という3種類のAIが入っています。

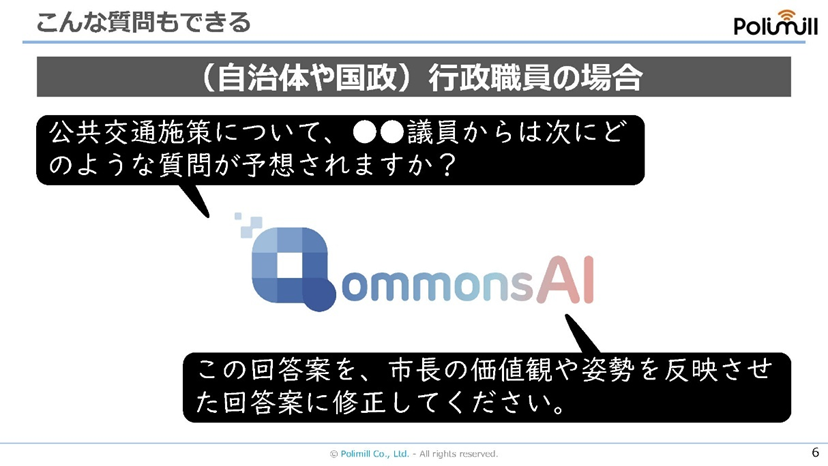

このうち左端の「議会対応AI」には、自治体が公開しているほぼ全ての議事録が入っており、内容が更新された場合は、収録した情報も自動的に更新されます。大阪府阪南市の議事録を例に挙げ、例えば「社会福祉関係の質問」という検索ワードを入れると、AIが社会福祉関係と思われる過去の質問を表示します。文章表示の最後の【 】内をクリックすると、実際の文献のページに飛ぶようになっています。その項目の質問をした議員名も表示できます。

質問をした議員名が判れば、その議員の過去の質問内容を列挙させることも可能なので、下記図のように、特定議員や首長の考え方、政策方針などを反映させた質問をAIに対して投げかけることも可能です。使い慣れてくれば、より便利な活用法が出てくるでしょう。

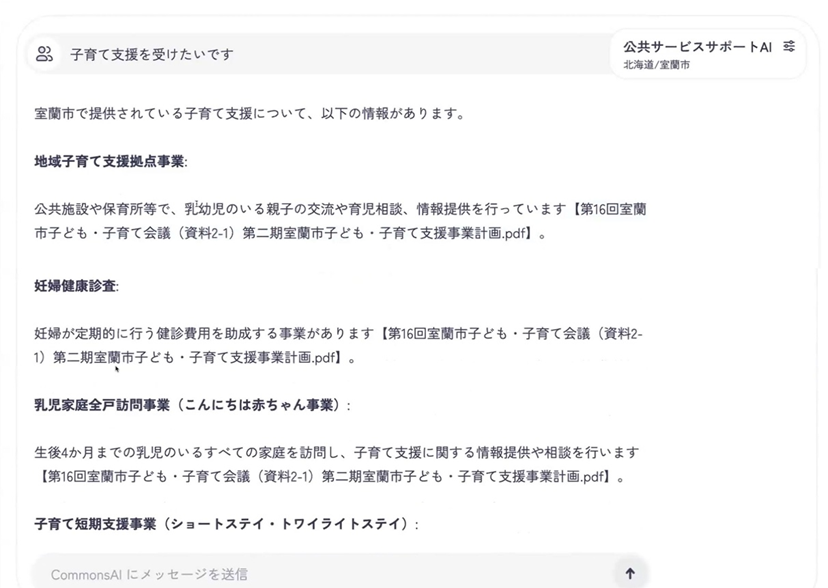

また、真ん中にある「公共サービスサポートAI」には、各自治体のホームページに掲載されている内容が全て入っています。例えば北海道室蘭市を選び、「子育て支援を受けたいです」といった質問をすれば、同市で実施している様々な子育て支援策が一覧表示されます。

何らかの事業計画を策定する際、近隣自治体や同程度の規模の自治体の施策を参考にすることが多いと思います。そういった際に、有効活用していただきたいと考えています。

右端の「社会福祉AI」も、社会福祉関連の部課が活用しやすいよう、「独居高齢者の増加に悩んでいます」など、ざっくりとした質問を投げかけるだけで、どんな地域で何をやっているか、どういう目標を掲げてやっているかなど、様々な回答が得られます。

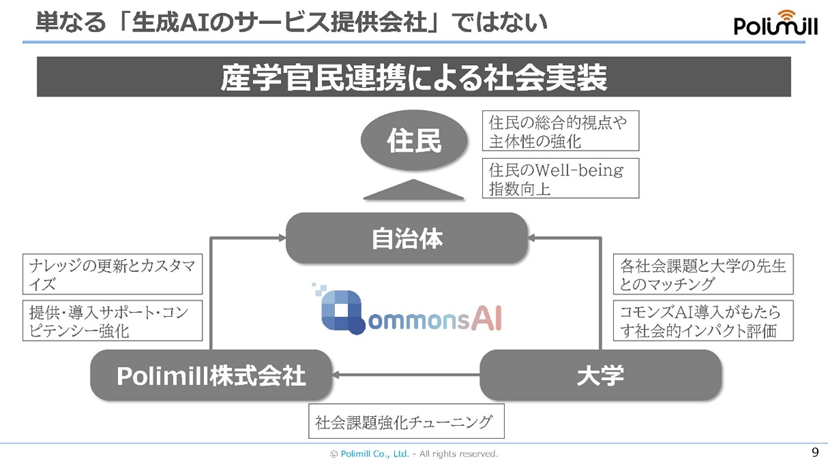

行政関連の情報に特化して学習させている弊社AIですが、近日中に他社AIも読み込めるようにする予定です。一般論も含め、より広い範囲からの回答が得られるようになるでしょう。最後に、まとめとして述べさせていただくと、弊社は単なる“生成AIサービス会社” ではありません。次の図のような形で、産学官民連携によるAIの社会実装を目指している企業です。AIを導入して終わりではなく、導入により自治体業務がどれほど効率化し、どういったサービスが改善されたのか、AIを使って何らかの施策を打った際、それが住民の利便性をどれくらい上げたかという部分の効果検証が重用です。その部分の検証と社会的インパクトの評価を、大学の研究者たちと協同で行い、そのフィードバックを弊社AIの改善に活かしています。

同時に、研修や導入サポートも全国の自治体を対象に無料実施しているので、初めてAIを触るという職員でも、安心して活用できるよう取り組んでいます。AI導入を検討しているものの、使いこなせるかどうか不安だという職員の方は、気軽にご相談ください。

Q:「100アカウントまで無料」とのことですが、導入・活用以外のコストは発生しませんか。

A:はい、100アカウントまでは本当に無料で、さらに高機能なオプションを追加しない限り、導入・活用以外のコストはかかりません。無料の範囲内で、AIとしての十分な機能を備えていますので、フル活用していただきたいと思います。

【講師】

福岡県 北九州市 デジタル市役所推進室

福岡県 北九州市 デジタル市役所推進室

DX推進課

冨永 悠一郎 氏

【講演内容】

●DX推進のキーマンをどのように支援したか

●その後いかに全庁への活用拡大を図ったか(上手くいったこと・苦労したこと・工夫したこと)

●今後のDX推進をどのように進めていくか

北九州市は令和3年、「デジタル市役所推進室」という部署を新設しましたが、その直後から、非効率なアナログ業務を改善したいとの相談が複数寄せられました。各課に合ったシステムを業務委託して開発すると、高額な費用と時間が必要になるため、複数のローコードツールを比較検討。コストや使い勝手、セキュリティ、導入実績等の面からkintoneの導入を決定しました。

当初、約30人の職員による利用から始めましたが、「職員1人ひとりがイノベーター」を合い言葉に、令和7年度中に年間作業時間の10万時間削減を目標に掲げました。導入後、積極的にkintoneを利用してくれそうな「キーマン」への個別アプローチを行うことで、まずは「点での働きかけ」を意識しました。キーマンを徹底的に支援し、効果的な事例を作っていくことが、横展開していく最初のステップとして大事であると考えました。

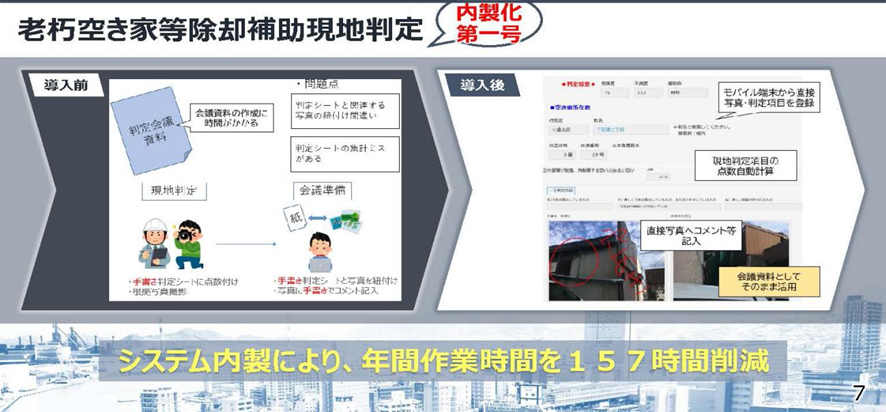

●事例1

職員による内製化第1号として生まれたのが、老朽空き家等除却補助現地判定システムです。業務用のノートPCを使い、現地で対象建築物の情報入力や状況写真の編集などを実行。自動的に判定会議に使用する資料を作成するというシステムです。これまでは職員が庁舎に戻ってから、会議資料の作成を行っていました。このシステムを構築したことで、その時間を丸々削減することができました。

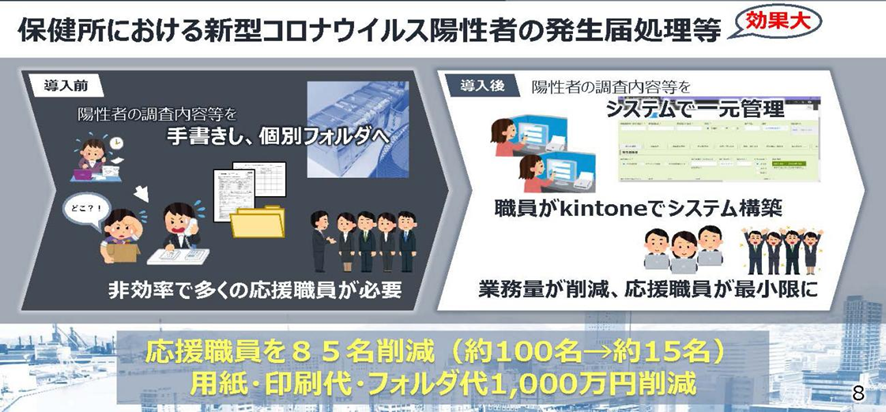

●事例2

こちらはコロナ禍の時期に作成した、保健所における新型コロナウイルス陽性者の発生届け処理を1本化するシステムです。システム導入前は紙に手書きして管理していましたが、デジタルによる一元管理に移行したことで、約100名必要だった庁内各部署からの応援職員を約15名に減らすことができました。さらにペーパレス化により、用紙・印刷代、フォルダー代も合計約1,000万円削減することができました。

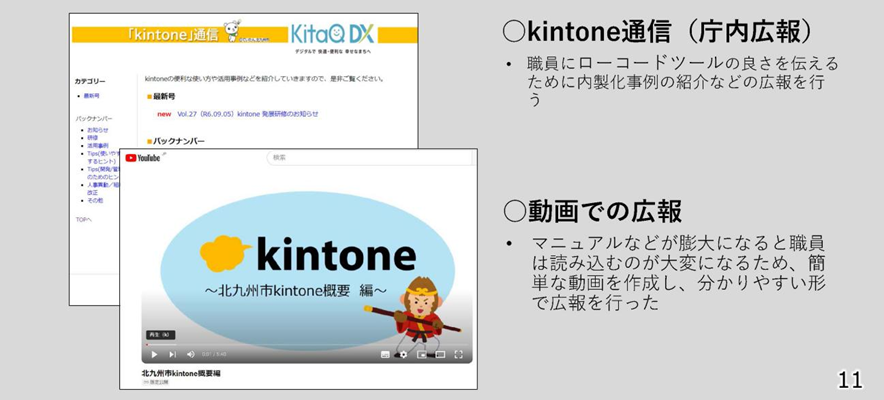

kintoneを全庁的に利用拡大するためには、全職員にkintoneでできることを知ってもらうことが重用です。そこで次のステップとして、「面での働きかけ」の支援に取り組みました。具体的な取り組みを紹介します。

●庁内広報

kintoneを知ってもらうために、以下のような庁内広報を始めました。オリジナルの「kintone通信」を作成。そもそもkintoneとは何かという基本的な内容から、実務で使えそうな内製化事例や利用者向け・開発者向けのヒントなどを毎月3回程度、北九州市のグループウェアの掲示板に掲載しました。マニュアルやルールを広報しても、業務が忙しく見られないという職員も多くいます。そこで、要点を押さえた簡単な動画を作成しました。

●ヘルプデスクの設置

原課の職員が、作成を途中で止めてしまうこともあります。それを防ぐため、外部業者に委託して「kintoneヘルプデスク」を設置。専門のSEに相談できる環境を整備し、職員をサポートしています。対面での支援も行い、原課が作成したシステムの機能に過不足や不具合がないかをSEが確認、問題があった場合はその場で修正することができます。このようにシステムの作成段階からプレ運用、本運用に至るまで徹底的にサポートしています。

●DX人材育成プロジェクト

これらを支える取組として、DX人材育成プロジェクトを実施しています。令和7年度末までに、全職員の約3分の1にあたる2400人を対象に、DX人材の育成を目指しています。このプロジェクトの中で、本年度からは「kintoneゼミ」という取り組みを始めました。このゼミでは、デジタル技術やデータを活用し、課題の発見から業務改善の企画・検討・実行までを、半年間で実施する計画です。以下の写真は、令和6年10月に実施したワークショップの様子です。

このワークショップは、サイボウズ社の社員の指導で、チームごとに業務改善のアイデアを整理。その日のうちに試作品まで作り上げ、成果発表まで行いました。

今後、さらにkintoneを活用・拡大するための取り組みを紹介します。

① kintone上の庁内手続を集約、案内する「デジナビ」

kintoneで作成された各種申請手続を「デジナビ」に登録することで、申請手続きを見つけやすく、申請しやすくします。

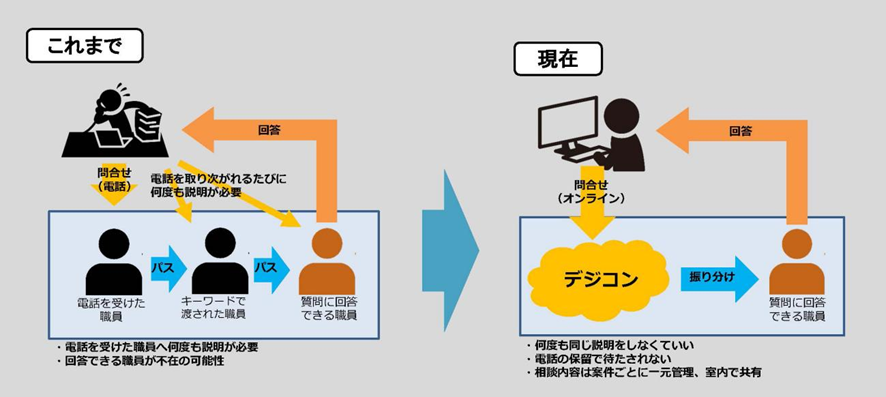

② デジタル市役所推進室へのDX相談が簡単にできる「デジコン」

ポータル上に入り口を配置し、誰もがスムーズにアクセスすることができるように工夫しています。

③ シングルサインオン導入や他の業務システムとの連携

IDやパスワードを入力せずにログインできるシングルサインオンの導入や、GIS、財務会計など内部業務システムとの連携も視野に入れています。

令和7年10月末現在、本市で本運用したシステムは、422あります。効果として、令和5年度は作業時間を約4万時間削減できました。

また、職員の開発によって節減できた費用の試算は、約71億円。これは、現在運用しているシステムを、外注でスクラッチ開発した場合との比較で試算しています。

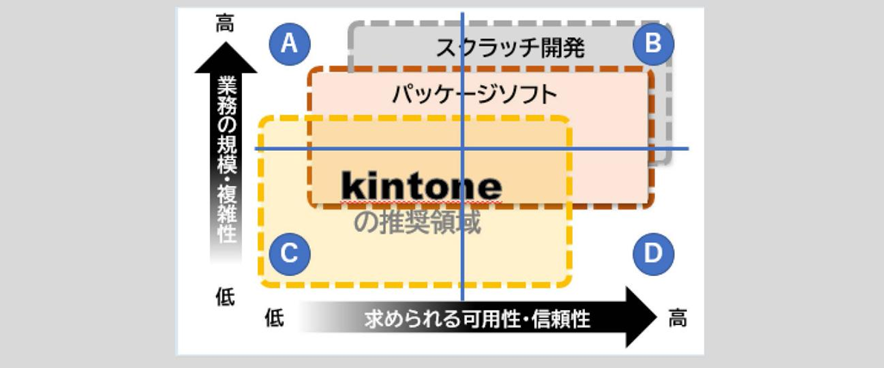

一方、何でも内製すればよいと考えているわけではありません。ローコードツールでの開発が適さない領域も、もちろんあるからです。以下の図のように、kintoneに適するかどうかの目利きが重要です。

最後に、kintoneを活用する上で、我々が重要と考えているポイントを紹介します。

①スモールスタートで成功体験を積み、少しずつ拡張する

②早い段階で、多くの関係者を巻き込み、チームとして改善を進める

③関係者の意見を取り込み、みんながWin-Winになるようにする

これらの点を常に念頭に置き、更にDXを推進していきます。

Q:キーマンとして育成するのは、もともとICT系の技術などを持っている職員ですか。

A:いえ、DX関連以外の業務を担当している一般職員をベースにしています。もちろん、DX推進課が伴走支援しながらサポートするのですが、先ほど紹介したヘルプデスクもありますので、そちらのSEの方々と私たちとで相談しながら育成しています。

Q:貴市におけるローコードツール活用の広がりは、サイボウズ社と連携協定を締結している部分も大きいと思いますが、自治体独自でも進めることは可能でしょうか。

A:確かに、サイボウズ社のサポートがあることは大きいと思います。ただ、ノーコード・ローコードツールは、専門的な知識や技術を持たない職員でも使えるものですから、自治体独自で進めていくことも不可能ではないと考えています。

【講師】

クラウドエース株式会社

クラウドエース株式会社

(左から)

杉山 裕亮 氏(Generative AI 事業部長)

吉村 恒平 氏(カスタマーエンジニア)

鈴木 南美 氏(カスタマーサクセス)

【講演内容】

●生成AIによる庁内業務効率化のユースケース

●自治体でのLGWANとパブリッククラウドの接続ユースケース

弊社はガバメントクラウドにも選定されている「Google Cloud」のパートナー会社として、企業や公共機関へのクラウド導入支援、システム開発のサポート事業を行っています。Google Cloudの請求代行からSI・コンサルティング、Google Workspaceの販売なども行っています。

Google Cloudとは、Googleが提供しているYouTubeやGmailなどの自社インフラのコンポーネントを、使いやすい形で提供するサービス。ガバメントクラウド認定を受けていること、下記の最新鋭サービスがラインナップされていることが最大の強みです。

・ 高品質な大規模言語モデルGeminiによる生成AI

・ Vertex AI Agent Builderによる容易な生成AIの利用

・ Translation APIによる最先端の機械翻訳技術(Google 翻訳)

・ Speech APIによる音声認識

・ Vision APIによる高度な画像解析

・ Maps APIによる位置情報

これらのサービスを組み合わせ、Google Cloudの中だけで1つのシステムを構築できるという利便性もあります。また、セキュリティ面も非常に高い評価を受けており、ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27017などの国際標準を取得。厳格なルールで日々運用されています。

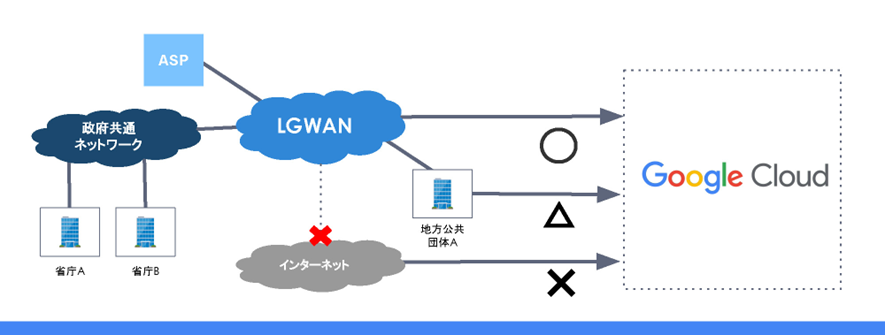

●自治体からGoogle Cloudへの接続について

一般的に、省庁のLGWANからインターネットには入れませんので、各地方自治体の拠点からインターネット越しに繋いでいくアプローチが考えられます。Google Cloudはインターネットを経由したアクセスが前提なので、ここをどうにかしなければなりません。

LGWANを経由せずにアクセスすることもできますが、あまりお勧めできません。LGWANとGoogle Cloudを閉域網で繋ぐことで、安心して活用できるのです。

自治体が抱える課題としては、高額な初期費用(サーバやソフトウェア ライセンス、ネットワーク機器の購入等)と、職員の運用負荷(障害対応時、システム運用のリソース確保)などが挙げられます。これに対して弊社は、サーバ基盤の調達及び運用に係る業務効率化・運用負荷軽減、サーバ増強やシステム変更、負荷分散の柔軟性、住民サービスの向上などを支援しています。

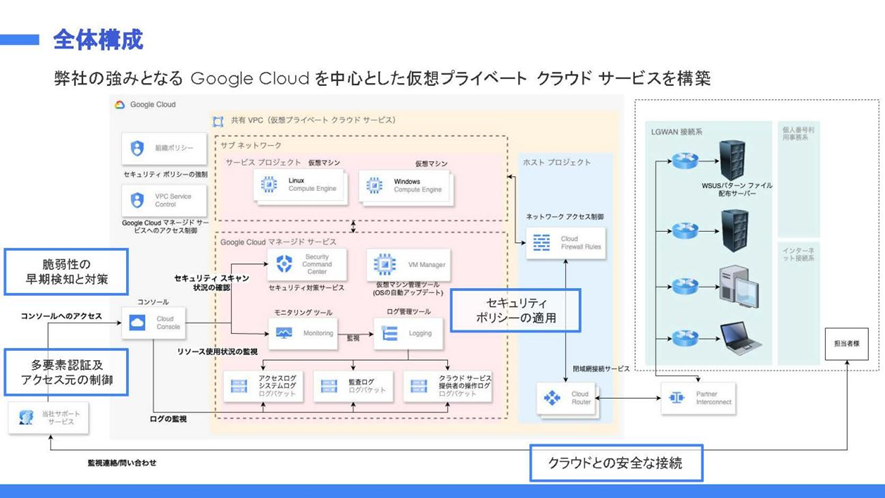

オンプレミスのシステムをGoogle Cloudに移行するには、外部とのアクセス制限やセキュリティ強化が必要です。そこで、多要素認証、アクセス元の制御などを設けて構築を支援しました。下記が全体の構成図です。

生成AIは、様々な業務やタスクにおいて可能性を感じる技術で、弊社が皆さんにお伝えしたいテーマは、「ナレッジを全庁展開する」ことです。皆さんの知見やマニュアル、議事録など、庁内には大量の情報が眠っています。それらを、業務で活用できる“ナレッジにする作業”を生成AIに任せるということです。

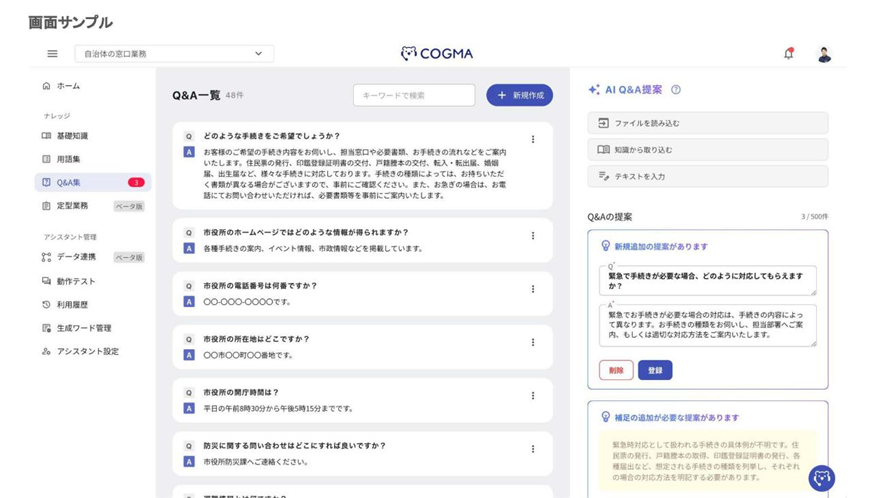

弊社の新サービスである「COGMA」は、『ナレッジマネジメント』という位置づけで、ワードやエクセルの資料をアップロードするだけで簡単にナレッジへ変換したり、チャットサービスと連携させることでAIから回答を得たり、タスクを実行させることができます。

生成AIを使う際、一番注目されているのは、皆さんがお持ちのデータを根拠にして、回答を生成することです。庁内のデータを使う「RAG(検索拡張生成)」が代表的な技術です。複数のデータを検索し、そこから抽出したデータを、その質問の内容に合わせて回答文書を生成し、アウトプットする形になります。

この精度を上げるためには、どうしても生成AI領域の知識が豊富なITエンジニアの力が必要になります。弊社としては、生成AIの技術をより多くの方に使っていただくため、ノーコードで使えて高機能なサービスであることをコンセプトに掲げています。COGMAの価値を、大きく3つにまとめました。

自治体における、代表的なユースケースは下記の4つです。

・庁内の問い合わせ対応

・チャットボットによる市民サポート

・研修や引き継ぎ業務のサポート

・政策立案や答弁書作成のサポート

AIが無かった時代、マニュアルを全部頭の中に入れてから業務を行うことが当たり前でした。しかし生成AIが出てくると、全てを人間が覚える必要はなく、困った時に聞けば良いという考え方になってきます。以下図は、COGMAのQ&A一覧の画面サンプルです。

右下の黄色く色がついている部分には、「補足の追加が必要」と表示されます。これは、与えられた情報が不十分なため、想定される質問とその理由を添えた提案です。追加情報のアップロードや別途入力して補完することで、このナレッジが完成します。

他にも、データ連携という機能と提携業務を組み合わせることで、定型的な業務の実行が可能になります。従来の生成AIは、単純な計算を間違える傾向がありました。しかし、この定型業務の機能に関しては、集計は別のプログラムで実行します。そこから得られた結果に対して、どんな課題がありそうか、また、その課題に対する解決策までを一貫してCOGMA内で提示できます。

利用ログなどは個別で残り、統計情報で見ることができます。

どんどんナレッジを貯めて、それを全庁で展開することで、各課のタスクで活用され、さらなる情報の蓄積につながります。

COGMAを利用する際は、24時間いつでも回答するAIチャットサポートと、AIが回答できない場合は有人のサポートを準備しており、導入初期は、操作方法や活用方針策定などもオンラインミーティングで支援します。気軽にお問い合わせください。

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works

![【連載】地方創生の新たな展開-岸田内閣審議官に聞く[下]新たな政策の「5本柱」とは。](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic.jichitai.works%2Fuploads%2Farticles%2F2025-12-10-17-54-13_2510-shingikan-03-737x387.webp&w=256&q=85)