公開日:

GIS(地理情報システム)の自治体活用最前線!地理情報システムで実現する住民サービスの向上とは?

.png&w=1920&q=85)

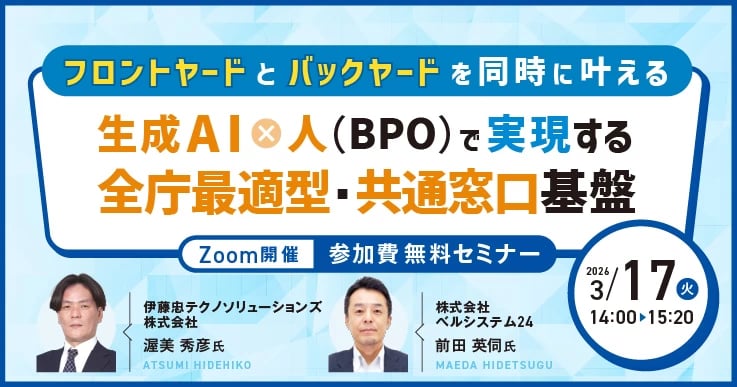

GIS(地理情報システム)とは、電子地図の上に情報を重ねて、編集や検索、分析、管理を行えるシステムのことだ。

平成7年に発生した阪神・淡路大震災を契機に本格的な取り組みが始まり、自治体においては業務効率化や市民へのサービス向上を図るために導入が進められてきた。近年では、災害時でも対応できるクラウド型のサービスもあり、活用の幅が広がっている。

そこで本記事では、自治体も活用するGISとは何か、また活用のメリットや活用事例を紹介する。

【目次】

• GISとは?

• 自治体のGISには2種類ある

• GIS活用のメリット

• 自治体でのGISの導入状況

• 自治体GISの活用事例

• GISの利活用で業務改革と住民サービスの向上を実現しよう

※掲載情報は公開日時点のものです。

※2025年3月14日に最新情報を反映しました(初回公開:2022年11月18日)

GISとは?

GISとは、「Geographic Information System:地理情報システム」の略で、電子地図の上に情報を重ねて、編集や検索、分析、管理を行えるシステムのことだ。

GISはベースとなる地図データの上に様々な情報を重ねて表示できるだけでなく、各種情報を関連づけ、相関関係や傾向を可視化できるという特徴がある。地図がついたデータベースとも言い換えられる。

GISでは、地図データを読み込み、ある地点を迅速に確認したり、拡大・縮小したりすることが可能だ。また、情報共有が容易であることから、自然災害の際にも地図情報を広域に共有できるとして自治体においても重要視されている。

自治体GISとは

自治体GISとは、業務効率化や市民サービス向上のために自治体が地理情報を利用するGISのことだ。都市計画、道路管理、固定資産管理のほか、防災や環境、教育に関するサービスなどにも活用されている。

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の後、各自治体が持つ地理空間情報を共有・活用することができなかったという反省を踏まえ、同年9月にGISの整備と利用の促進が政府により進められた。

平成14年には、行政の効率化とサービスの質の向上を目指す「GISアクションプログラム 2002-2005(※1)」が、平成19年には「GISアクションプログラム 2010(※2)」が策定され、自治体におけるGISの利活用が進められた。

※1出典:内閣官房「GISアクションプログラム2002-2005」

さらに、自治体組織の中で部署を横断して整備できる「統合型GIS」が登場したことにより、全ての部署で同じ地図を利用できるようになった。これにより情報共有が容易になるだけでなく、インターネットでの情報公開に活用することで、地域住民へのサービス向上にも寄与している。

GPSとGISの違い

GISと混同されやすいものにGPSがある。GPSは「Global Positioning System:全地球測位システム」の略で、地球上の現在位置を測定するために利用されるシステムを指す。

GPSは、地球を周回する人工衛星から発信された電波を端末が受信することで、位置や距離、時刻などを解析して現在位置を特定する。

一方、GISにはこのような機能はない。GISが行えるのは、様々な情報をひもづけた電子地図の作製と編集、共有、管理だ。言葉は似ているものの、大きく異なるシステムである。

.jpg)

GISでできることとは

GISは、地図情報と様々なデータを組み合わせ、視覚的に表現することで情報の分析を容易にするシステムである。この技術を活用することで、膨大なデータの整理や統合が可能となり、業務の効率化や意思決定の支援に役立つ。GISの主な機能として、「データの見える化」「情報の関連性の発見」「情報の統合・分析」の3つが挙げられる。以下、それぞれの機能について詳しく説明する。

データの見える化

GISの基本的な機能の一つが「データの見える化」である。地図情報に人口分布や交通情報、気象データなどを重ね合わせることで、視覚的に情報を整理し、直感的に理解しやすい形で提示できる。

例えば、防災分野では、地震や洪水の被害想定エリアを可視化し、住民への適切な避難情報の提供に役立てることが可能だ。また、商圏分析では、顧客の居住地や購買履歴を地図上にマッピングすることで、店舗の立地やマーケティング戦略の最適化に活用できる。さらに、3D表示やアニメーションを活用することで、より直感的なデータ分析が行える。GISを活用することで、膨大な情報を分かりやすく整理し、意思決定の精度を向上させられる。

情報の関連性を発見

GISは、異なる種類のデータを地理的に重ね合わせることで、情報同士の関連性を発見するのにも有効である。単独のデータでは把握しづらい関係性も、GISを用いることで可視化し、より詳細な分析が可能となる。

例えば、公共サービスにおいては、病院や学校の立地と住民の年齢層・世帯構成を重ね合わせることで、地域ごとのサービスの偏りを分析し、より効果的な行政施策を立案することが可能だ。また、小売業では、各店舗の売上データと地域の人口動態、競合店舗の分布を組み合わせることで、売上傾向や消費者行動の特徴を明確にできる。このように、GISは異なるデータを統合することで新たな知見を生み出し、戦略的な意思決定を支援する。

情報の統合・分析

GISは、単にデータを可視化するだけでなく、情報を統合し、高度な分析を行うことも可能だ。例えば、災害対策では、過去の被災データと最新の気象情報を統合し、リアルタイムでリスクを評価するシステムが活用されている。また、物流業界では、道路状況や交通渋滞データを統合することで、配送ルートの最適化が可能となる。

さらに、商業施設の立地分析では、ターゲット顧客の動向や競合店舗の影響を考慮し、出店計画を精密に策定できる。GISでは、「バッファ解析」「ボロノイ分割」「カーネル密度推定」「ネットワーク解析」といった高度な分析手法を活用し、より正確なデータ活用を実現する。このように、GISの統合・分析機能は、多様な業界において意思決定の質を向上させる強力なツールとなっている。

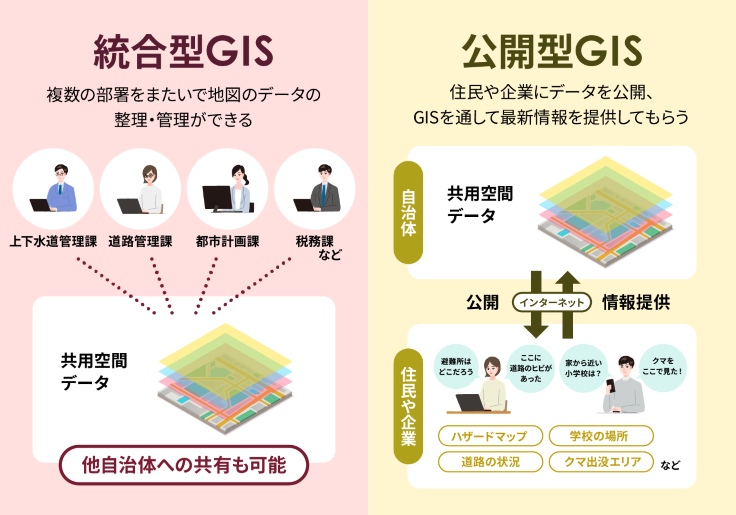

自治体のGISには2種類ある

自治体のGISには、「統合型GIS」と「公開型GIS」の2種類がある。以下、それぞれの種類について詳しく説明する。

情報共有や管理を強化した「統合型GIS」

統合型GISは自治体において、複数部署が横断的に地図データを利用できるよう、データを整備・管理できるシステムのことだ。

自治体におけるGISの利活用が進められる中、「統合型GIS」の登場により、近年では地図情報の共有とデータ管理がさらに容易になった。

自治体では、防災や都市計画、インフラ管理など異なる部署が同じGISデータを共有することで、情報の食い違いや重複作業を防ぎ、業務の効率化を実現できる。また、データ整備の負担を軽減し、コスト削減にもつながる。

住民サービスの向上を可能にした「公開型GIS」

公開型GISとは、インターネット経由でのGISの利用を可能にするシステムのことで、「WebGIS」とも呼ばれている。公開型GISを用いることで、自治体は住民サービスの向上を図れる。

公開型GISは、自治体のホームページへの情報掲載や住民からの意見や要望などを受け付けるためにも利用されている。

例えば、防犯・防災情報を地図上に示して公開したり、福祉施設や医療施設の位置とともに福祉・医療情報を提供したりするなど、様々な使い方が可能である。

統合型GISと公開型GISの導入により、自治体の業務効率化と住民へのサービスの向上をさらに促進することができる。

.jpg)

GIS活用のメリット

自治体がGISを活用することで、具体的にはどのようなメリットを得られるのだろうか。次項より、GIS活用によって得られるメリットについて紹介する。

業務の効率化を実現できる

GISを用いることで、部署間の地図の共有が容易になり、業務負担を大きく軽減できる可能性がある。

紙の地図に情報を書き込んだり、各部署で異なるシステムを用いて地図情報を管理したりしている状況では、共有してもらいたい地図がある場合、まずその部署に問い合わせ、データを用意してもらう必要がある。

この間にかかる時間と工数を、GISによって削減できるのは大きなメリットといえるだろう。地図情報の更新も容易になるため、更新にかかる業務効率化にも寄与してくれる。

また、各部署で異なるシステムを利用している場合は、システムを統一することで工数だけでなくコストも削減できる利点がある。

地域・住民サービスの向上を図れる

公開型GISの利活用で、住民は来庁せずにインターネット上から各種情報を取得できるようになる。

土日や祝日、早朝・深夜など、住民側の都合に合わせていつでも情報を確認できるようになれば、住民の生活の質の向上にも貢献できるだろう。例えば、住宅の建設予定地におけるの建築制限の確認や道路状況の確認なども可能だ。

さらに、行政手続きのオンライン化やワンストップサービスとの連携を実現することにより、各種手続きをインターネット上で行えるようになるのも利点だ。来庁が難しい市民にも無理のない仕組みを容易につくることができる。

他市町村や都道府県と地図情報を共有できる

GISは、近隣の市町村や都道府県への情報共有も可能だ。特に防災や森林管理などにおいて利用するケースが考えられる。

例えば、防災のために近隣市町村を含めた広域での課題を洗い出し、協力して対策を講じることで安全性の向上を図れる。

このような住民の安全を確保するために重要な取り組みに対しても、効率的かつ迅速に取り組めるようになるのはGISの大きなメリットだ。

.jpg) こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

▶ ハザードマップで住民を守ろう!洪水・地震・津波に備えた作成・活用方法を考える

自治体でのGISの導入状況

令和4年公表の「自治体DX・情報化推進概要(総務省自治行政局地域情報化企画室)」によると、GIS(統合型地理情報システム)を導入する自治体は都道府県で24団体(51.1%)、市区町村では1,099団体(63.1%)にのぼるという。

すでにGISを導入している都道府県では91.7%がインターネット上への情報公開を行っており、GISの利活用が進んでいることが分かる。

また、ほとんどの自治体では、担当者が容易にデータの更新作業を行えるよう体制を整え、業務効率化も図っている。

.jpg)

自治体GISの利用用途

自治体GISは、主に次のような業務・サービスに活用されている。

<庁内業務>

・固定資産税の算定・管理

・給排水施設(上水道、下水道)の図面や調書などの管理

・農地台帳の管理

・森林管理に関する情報管理

・公有財産台帳の管理

<住民向け業務>

・防災情報・ハザードマップの提供

・通行規制情報・工事情報の提供

・医療・福祉情報の提供(病院、福祉施設など)

・教育・子育て支援情報の提供(公立の学校、幼稚園、保育園、児童館など)

・観光情報の提供(観光施設や文化財、史跡など)

・交通情報の提供(駐輪場、自転車放置禁止区域など)

・環境情報の提供(クマ出没やサルの群れの出没情報)

GISの利用場面は幅広く、システムを導入することにより、各部署で様々な活用方法を模索して、住民サービスのさらなる向上を図れるのではないだろうか。

自治体GISの活用事例

すでにGISを導入している自治体では、どのようにGISを利活用しているのだろうか。ここからは、自治体GISの活用事例を紹介する。

【長野県の活用事例】「県鳥」であるライチョウの保護

.png)

長野県は、県鳥であるライチョウの保護活動を積極的に推進している。気候変動や高山環境の変化により、ライチョウの生息数は減少しており、絶滅の危機に瀕している。そのため、長野県では「ライチョウ保護スクラムプロジェクト」を立ち上げ、官民一体となって保護活動を進めている。

具体的な取り組みの一つに、ライチョウの目撃情報を収集するアプリ「ライポス」の運用がある。このアプリを通じて、登山者や研究者が目撃情報を共有し、生息分布を可視化することで、保護対策の精度を高めている。また、「ライチョウマップ」を作成し、生息地の変化を長期的に記録・分析することで、環境変化の影響を把握し、適切な対策を講じている。

さらに、ライチョウの生態調査では、個体識別のために色足輪を装着し、個体の移動範囲や生存率を追跡している。これにより、繁殖や生息地とのつながりが明らかになり、より効果的な保護計画を策定できる。長野県は今後も多くの関係者と協力しながら、ライチョウの生息環境を守るための活動を継続していく。

【北九州市の活用事例】再生可能エネルギー電力導入状況の可視化

.png)

北九州市は、脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの導入を積極的に推進している。その一環として、GISを活用し、市内の再生可能エネルギー電力の導入状況を可視化する取り組みを行っている。これにより、企業や市民が導入の効果を直感的に理解しやすくなり、再生可能エネルギーの普及促進につながっている。

具体的には、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー施設の設置場所や発電量を地図上に示し、一目で現状を把握できるようにしている。さらに、電力導入によるCO₂削減効果も可視化し、導入企業の環境貢献度を明確にすることで、新たな導入企業を増やす狙いがある。

この取り組みは、北九州市が再生可能エネルギー導入に適した地域であることをPRする役割も果たしている。その結果、市内外の企業や自治体からの問い合わせが増加し、さらなる再生可能エネルギーの導入拡大が期待されている。北九州市は今後も、GISを活用した情報発信を通じて、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献していく。

【埼玉県狭山市の活用事例】被災予測と福祉情報の連携

.png)

埼玉県狭山市では、被災者支援システムと併用して、避難行動要支援者の居所と人数を把握し、平時から防災訓練にGISを活用している。

具体的には、福祉部門の情報と被災者支援システムを連携し、さらに狭山市独自の評価点数方式を用いて点数化することで、避難行動要支援者を抽出している。 避難行動要支援者の居所の把握には、被災者支援システムに合わせて整備したGISを用いているという。

さらに、災害の発生後に行われる「罹災証明」の発行手続きにおいては、住民基本台帳と一致する地名辞典で作成した住民地図とGISを利用している。

これらの取り組みにより、防災の強化に加え、災害時の情報管理の迅速化・効率化を実現している。

【愛知県日進市の活用事例】地域公共交通計画の作成

愛知県日進市では、居住地域における交通空白地帯の最小化を目的としてGISを活用している。

この例では、地番現況図を利用した地名辞典と住民地図を整備して、バス停の最適な配置位置の把握を行い、市内を循環するコミュニティバスのバス停やルートの決定に用いているという。

バス停の位置やルートの見直しは適宜行うことから、居住地域拡大などの変化に対応できるよう、データの更新にも注力しているとのことだ。

.jpg) こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

▶ デマンド型交通で交通空白地域を救え!地域住民の生活を支える柔軟な移動手段

【愛知県豊田市の活用事例】児童の通学路の把握と交通安全への活用

愛知県豊田市では、子どもの通学時の安全対策と地域住民・保護者との情報共有のためにGISを活用している。

この例では、通学路をデータ化して、ホームページに通学路や学区の情報を公開。各学校から集めた通学路や集合場所、バス停などの情報を確認し、データ化したという。

通学路における安全対策の必要箇所を可視化しながら、ホームページでの情報公開により市民の安全・安心にも寄与している。

GISの利活用で業務改革と住民サービスの向上を実現しよう

地図データに各種情報を付け加えられるだけでなく、迅速な情報共有を可能にするGISは、自治体における業務改革にも大きく貢献してくれるシステムだ。

加えて、住民サービスにも活用することにより、防災や交通安全、福祉や医療に関する情報をいつでも提供できるほか、ワンストップサービスとの連携で来庁不要の手続きを実現できる。

GISの導入を検討している自治体は、なぜ導入するのか、どう活用するのかを明確化し、円滑な導入・活用を目指していく必要がある。

- そのほかGISの利活用促進事例はコチラ -

▶GISをクラウド化

▶GISをクラウド化

自治体が持つ様々なデータを地図に集めてスマートシティを実現する。

▶住所情報のオープン化

▶住所情報のオープン化

住所情報という公共の資産を業務や住民サービスに活用する!

▶三次元GISのデータ

▶三次元GISのデータ

災害の危険度を見える化する3D都市モデル「PLATEAU」、その社会実装により起きる変化とは。

▶管路マップの電子化

▶管路マップの電子化

職員が構築した「GIS管路マップ」で業務効率向上と住民サービス充実を実現させる。