公開日:

【公務員のホメ道 連載3】失敗談や後悔の念から「ホメるとは」を知る!後編

「公務員は頑張ってもホメられる機会は少ない」という声をよく聞きます。そんな中で働くうちに、「ホメるのが苦手になってしまった」という人もいるのでは?「ホメること」「感謝を伝えること」は職場の雰囲気を変え、人を育て、やる気を引き出す力がある!この企画は、自治体・公務員の「ホメ度・ホメ力」を育てるきっかけづくりをお手伝いするもの。読むことで前向きになれるような記事を、全6回連載でお届けします!

※この記事は次の調査結果をもとに作成しています。「ジチタイワークスWEBメルマガによる公務員へのアンケート調査」

※実施期間と回答数 2025年7月28日~8月5日 回答数 N=102

※記事の掲載情報は公開日時点のものです。

連載1と2の復習はコチラ

まだまだある!ホメ下手さんの失敗談や後悔エピ。あの時、どうすればよかった?という声に、岡元さんがアドバイス!

岡元: これは、素敵な後悔!こんな管理職の下で、僕も働きたいですね。

門下生:本当にそうですね!部下への想いが伝わってくる…( ..)φメモメモ。

岡元:せっかくエピソードをいただいてるので、2つの観点からアドバイスしますね。1つ目は、ホメ言葉のボキャブラリーを増やす努力をすること。世の中には様々なホメ言葉があります。例えば、生成AIに「部下が期待以上の仕事をしてくれたので、ホメたいのですが、いいホメ言葉を100個出してください」と尋ねてみるといいでしょう。

2つ目は、あえて語彙力を高めずに気持ちをそのまま伝えること。「期待以上の仕事をしてくれて、自分の表現力では追いつかないぐらい感謝している」という、口下手でも素直な言葉が、最大級のホメ言葉になる気がします。そしてなんとなく、この方のパーソナリティにも合っているように感じました。

こんな風に後悔してくれる上司だったら、上手に言おうとすることより、シンプルな「ありがとう」だけでも、“想いの裏側”が相手に伝わる気がしますね。

岡元:気まずいですね、すごく分かります(笑)。でも実は、そんな状況が、手伝わない人の行動を変えるきっかけになるかもしれません。

門下生:あ、それは、想定外の効果ですね。あんまり意識しすぎないほうがいいんでしょうか。

岡元:そうですね。最近は“人前でホメられたくない”と感じる若い世代も多く、注目されること自体を負担に思う人もいます。つまり、どんな場面で、どんなふうにホメられるのがうれしいかは人それぞれ。ホメるタイミングや場面には正解がなく、その難しさも含めて“楽しみながら取り組む姿勢”が大切です。うまくいかない経験を通して相手のことを知り、“この人にはこの伝え方が合うんだな”と学んでいけば、それが自分の“手札”になっていきます。

これまでは“叱責は個別に、賞賛は全体で”という考え方が主流でしたが、今はそれも一概に良いとはいえませんね。ホメ方が偏ると、それを見て他の人が自信をなくす場合もある。真正面から輝く人ばかりではなく、“少し角度を変えると光る人”を見つける視点をもつこと。それこそが、これからの“ホメる達人”に求められる力なのかもしれません。

門下生:ついつい目立った成果だけをホメる対象にしてしまう……僕にも心当たりがあります!

岡元:連載1でも伝えましたが、「感謝の反対は当たり前」という言葉があります。“そこにあるのが当たり前”のことに、人はなかなか感謝の気持ちを抱きにくいんですよね。

僕も「スーパー公務員」などが取り上げられる場面でよく感じるのですが、実際に行政の“当たり前”を支えているのは、目立たないけれど日々頑張っている多くの職員たち。だからといって、活躍が際立つ人を称えることを否定するわけではなく、“優れた業績を称えること”と“日々の努力に感謝すること”、その両方が大事だと思っています。

もし過去に「もっと伝えておけばよかった」と後悔があるなら、それを次に活かしてほしい。「ありがとう」「助かったよ」といった言葉を日常の中で増やしていくんです。

自分が一日にどれだけ感謝を伝えられたか“ありがとうの回数”を数えてみるのもいいですね。そうやってプラスの言葉を“届ける量”を増やしていくことが、周囲の空気も自分自身の心も、きっと前向きにしてくれますよ。

岡元: 自尊心が低い状態のときは、ホメ言葉を素直に受け取れない可能性があります。“こんなダメな自分がホメられるのはおかしい”と思っているわけですから、ホメてくれる人に対して“何か下心があるんじゃないか?”と不信感を抱くこともあるんですよ。

そういうときは、事実や根拠に基づいてコツコツと声をかける。夫婦関係なども同じですけど、小さい積み重ねが大事なんです。ホメられたら、うれしいんだ!っていう感覚を、育ててあげるつもりで続けていきましょう。

門下生: こういう場合のホメる行為は、この方がいうように“逆効果”なんでしょうか?

岡元: うーん……、逆効果と感じる瞬間があったとしても、実際はそんなことはないと思います。相手に、その言葉を受け入れる力がないだけ。だから、コツコツとホメてあげて、素直に受け止められるように“慣らして”あげてほしいですね。

岡元:相手の受け取り方まで想像する気遣い、素晴らしい!とはいえ、何事も「うまくやろう」とすると、二の足を踏んでしまいますよね。もう少し、肩の力を抜いてもいいかもしれません。相手の立場で考えるのは大切ですが、他人の気持ちは100%は分からない。いくら考えても正解は出てきません。なぜなら、正解は相手の中にしかないからです。

だからこそ、自分はこう感じたと主観で伝える勇気も必要です。「あなたがどう感じているかは分からないけれど、私は素晴らしいと思ったんです」と伝えきることですね。

ホメるとは、言葉のプレゼント。相手のお口に合うかどうか分からなくても、“気持ちだけでも届けばいいな”という気持ちで、肩ひじ張らずに贈ってみましょう。いきなり大きなプレゼントを渡すより、最初は小さなひと言で十分ですよ。

門下生:ホメるとは、言葉のプレゼント!!!!!!!キラーフレーズ、ありがとうございます!!!!!!!

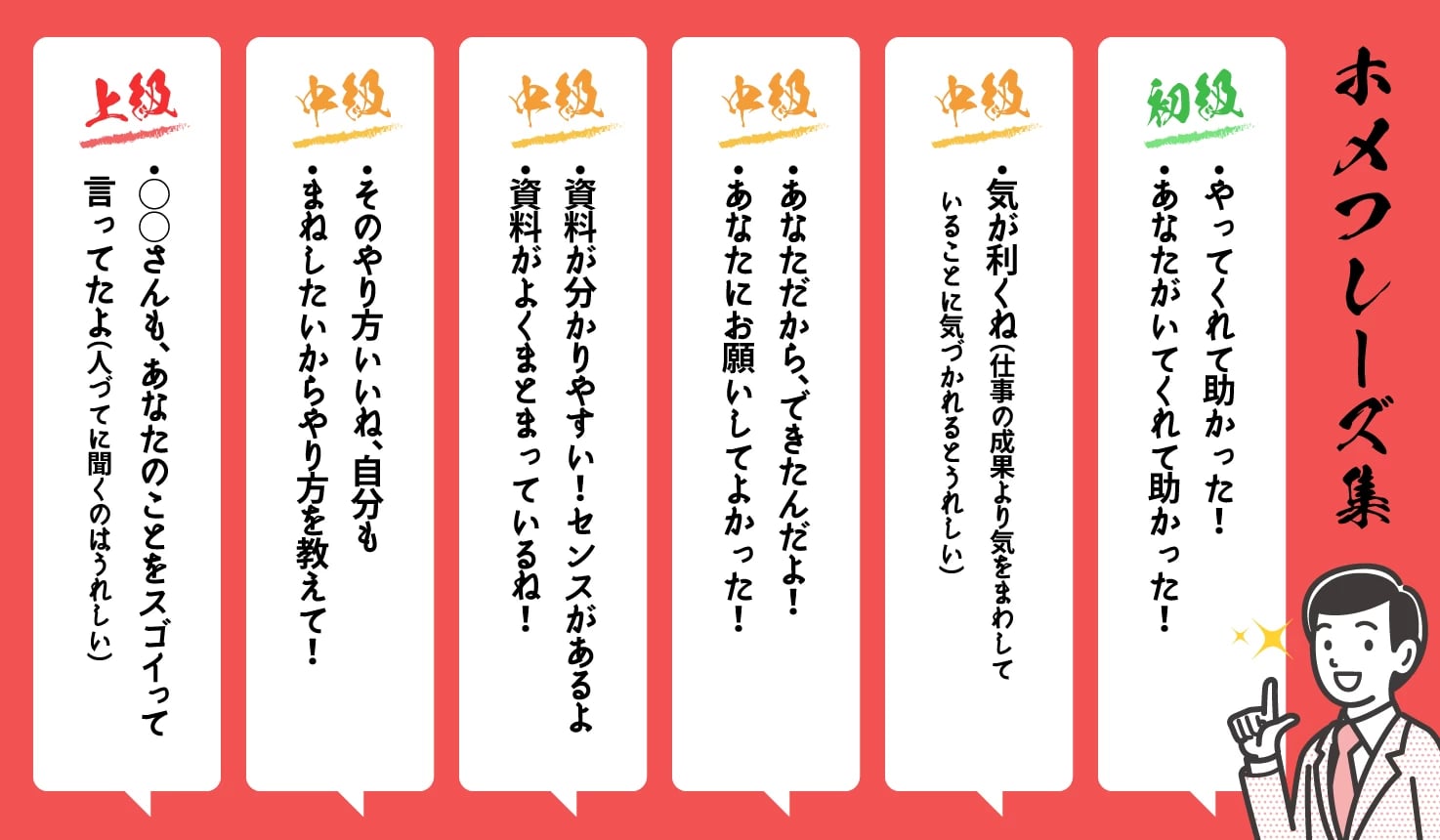

岡元:「ホメ言葉」には根拠がありますが、「お世辞・おべんちゃら」には根拠がありません。その点、ここに並んでいるホメフレーズには、全て根拠がありますね。

この中で、僕が意識して使うようにしていて、“万能だな”と思っているのは、「〇〇してくれて助かった」「〇〇さんが、いてくれて助かった」です!“自分の存在が誰かの役に立った”という事実はとても重要で、それを端的に伝える素敵なフレーズだと思います。

「気が利くね」「そのやり方いいですね」などは、相手や状況によっては上から目線に聞こえることもあります。なので、中級としました。

「〇〇さんも、あなたをホメていたよ」という、伝言形式の“三角ホメ”は上級テクニック。刺さりやすく効果的ではありますが、使い方を誤ると策略的に見えてしまうことも。やはりまずは、シンプルな言葉から始めてほしいですね。