公開日:

【セミナーレポート】出生率1.15時代にどう備える?~プレコンセプションケア推進に向けた支援戦略~

妊娠や出産などにおける正しい知識を身につけ、自分自身の健康に向き合おうとする考え方「プレコンセプションケア」の普及に向けて、こども家庭庁は2025年5月に「プレコンセプションケア推進5か年計画」を発表しました。

こうした背景を踏まえ、本セミナーでは、不妊治療・周産期医療の専門家である医療法人木下レディースクリニック・京都IVFクリニック理事長の木下孝一氏を招き、妊娠に関する基礎知識や様々な取り組みを伺いました。また、不妊対策における兵庫県の支援対策構築事例もあわせてダイジェストで紹介しました。

概要

■テーマ:出生率1.15時代にどう備える~プレコンセプションケア推進に向けた支援戦略~

■実施日:2025年7月25日(金)

■参加対象:自治体職員

■開催形式:オンライン(Zoom)

■申込者数:83名

■プログラム

<Program1>医療が結ぶ未来~行政・教育・企業との共創

<Program2>兵庫県における不妊症等への支援について

■共催:メルクバイオファーマ株式会社

医療が結ぶ未来~行政・教育・企業との共創

第1部に登壇したのは、木下孝一氏。2017年(平成29年)から進めてきたプレコンセプションケアへの取り組みは生殖関連の学会で評価されているほか、滋賀県の「健康しが」との連携も活発です。そんな木下氏が活動の柱としている「行政」「教育」「企業」へのアプローチについて伺いました。

【講師】

木下 孝一氏

木下 孝一氏

医療法人木下レディースクリニック理事長

医療法人木下レディースクリニック京都IVFクリニック院長

日本産科婦人科学会専門医

日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医

母体保護法指定医師

プロフィール

2007年、藤田保健衛生大学を卒業、2009年に藤田保健衛生大学産婦人科医局にて助教を務める。2012年、日本産科婦人科学会産婦人科専門医を取得。その後、不妊治療専門施設に勤務し不妊治療のプロとして技術を磨く。2018年、木下産婦人科院長に就任。2017年より「不妊症になる前からの女性サポート」を理念として掲げ、プレコンセプションケアの普及に取り組んでいる。

プレコンセプションケアとは

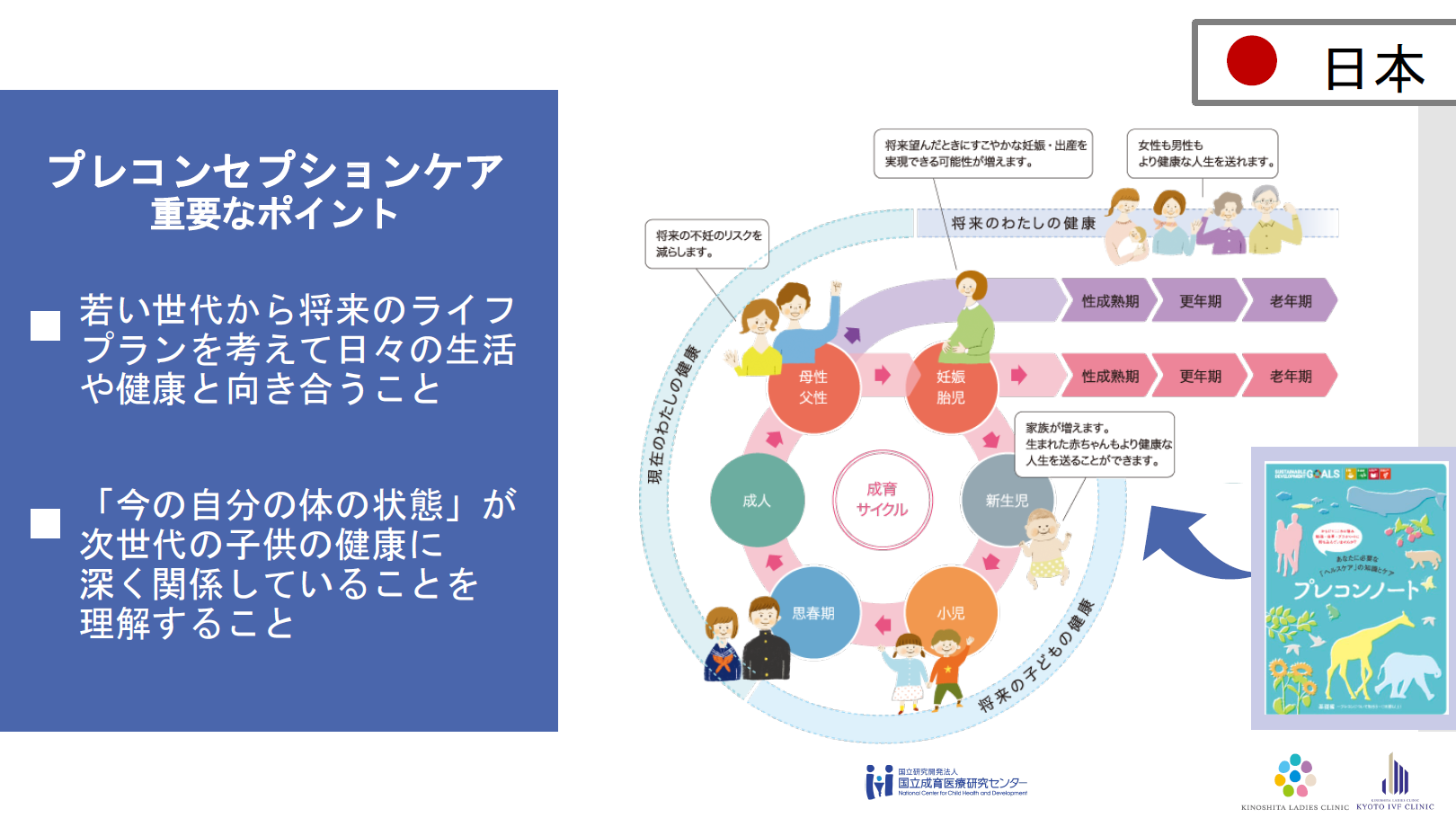

プレコンセプションケアは、世界保健機関(WHO)が「妊娠前の女性とカップルに対し、医学的・行動学的・社会的な保健介入を行うこと」と、2012年(平成24年)に定義しました。不妊症の予防には、生活習慣の改善や性感染症の予防・治療、健康状態などが関係します。そのため、当院でもプレコンセプションケアに力を入れています。

若い世代から将来のライフプランを考え、日々の生活や健康と向き合っていくこと、そして今の自分の体の状態が次世代の子どもの健康に深く関係していることを、ぜひ理解していただければ幸いです。

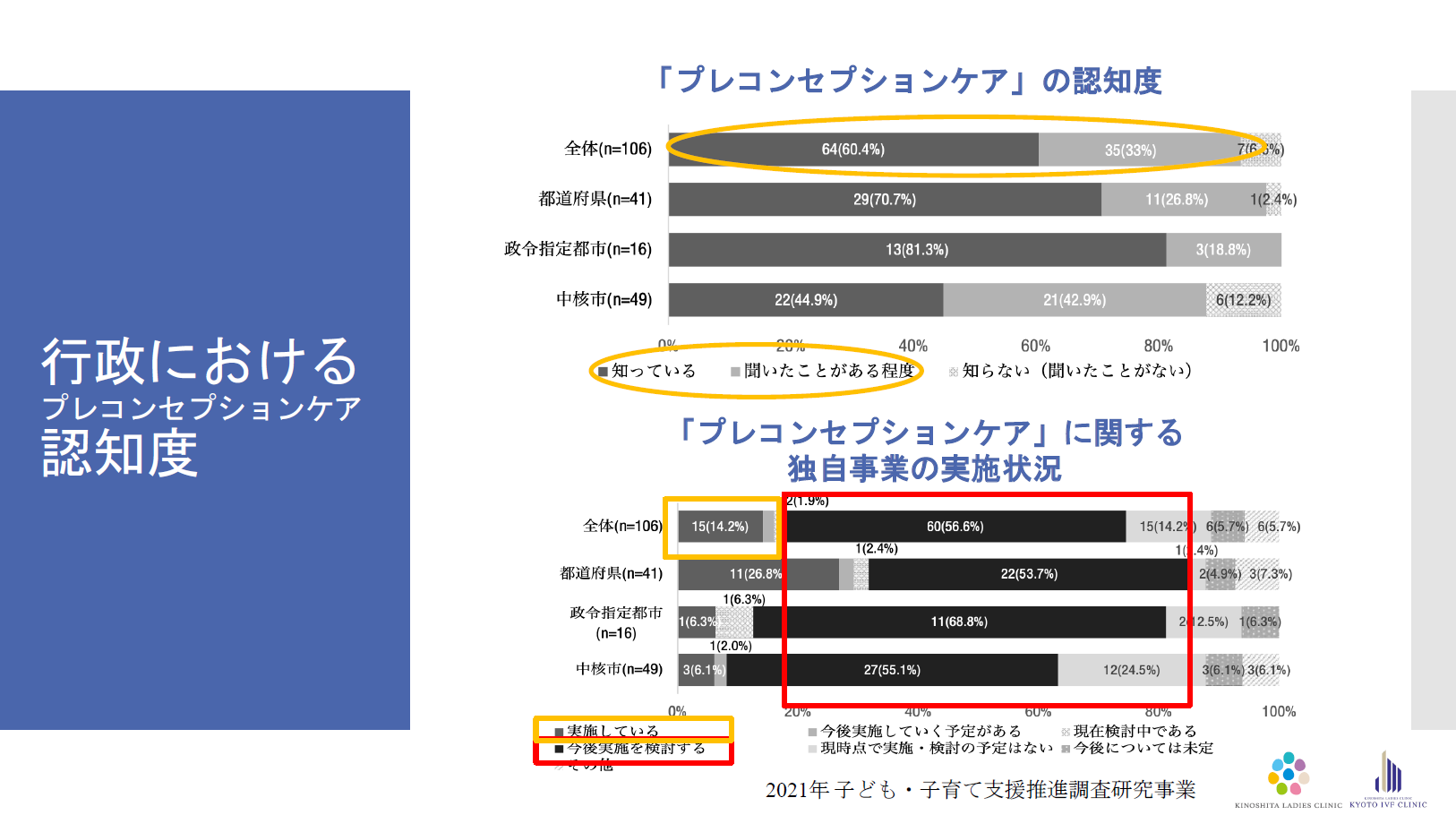

プレコンセプションケアという言葉自体は、少しずつ浸透している印象を受けます。しかし、実際にどのくらいの都道府県がプレコンセプションケアに関する独自事業の取り組みを進めているかというと、15%に満たない状況です。認知から行動に移していくことはまだまだ難しいのだと、改めて実感しています。

おそらく「知ってはいるけれど、何から手をつけたらいいのかが分からない」と悩んでいる自治体の担当者の方も多いでしょう。そこで、私が医療従事者としてどのようにプレコンセプションケアと向き合い、認知から行動へと移していったのかを解説します。

重要になる「行政」「教育」「企業」の3本柱

1.行政

「医療法人木下レディースクリニック」がある滋賀県では、健康医療福祉部子ども・青少年局子育て支援室の母子保健・子育て支援担当の方々と協力しながら、2017年(平成29年)からプレコンセプションケアに関する活動を本格的に始めました。現在は京都府でも活動の幅を広げていく必要があると感じ、府の情報サイトなどに取り組みを掲載することから、少しずつ進めています。

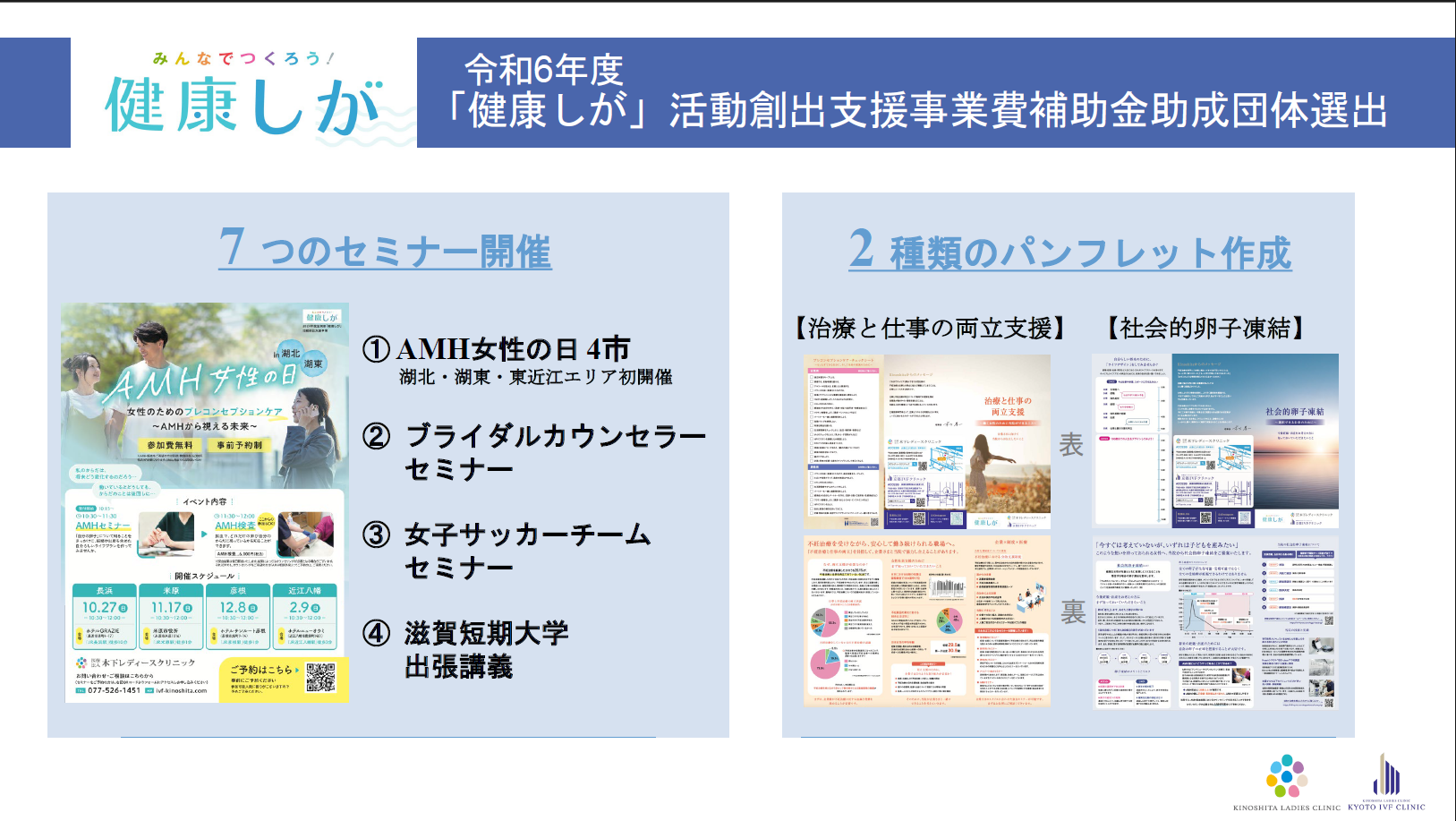

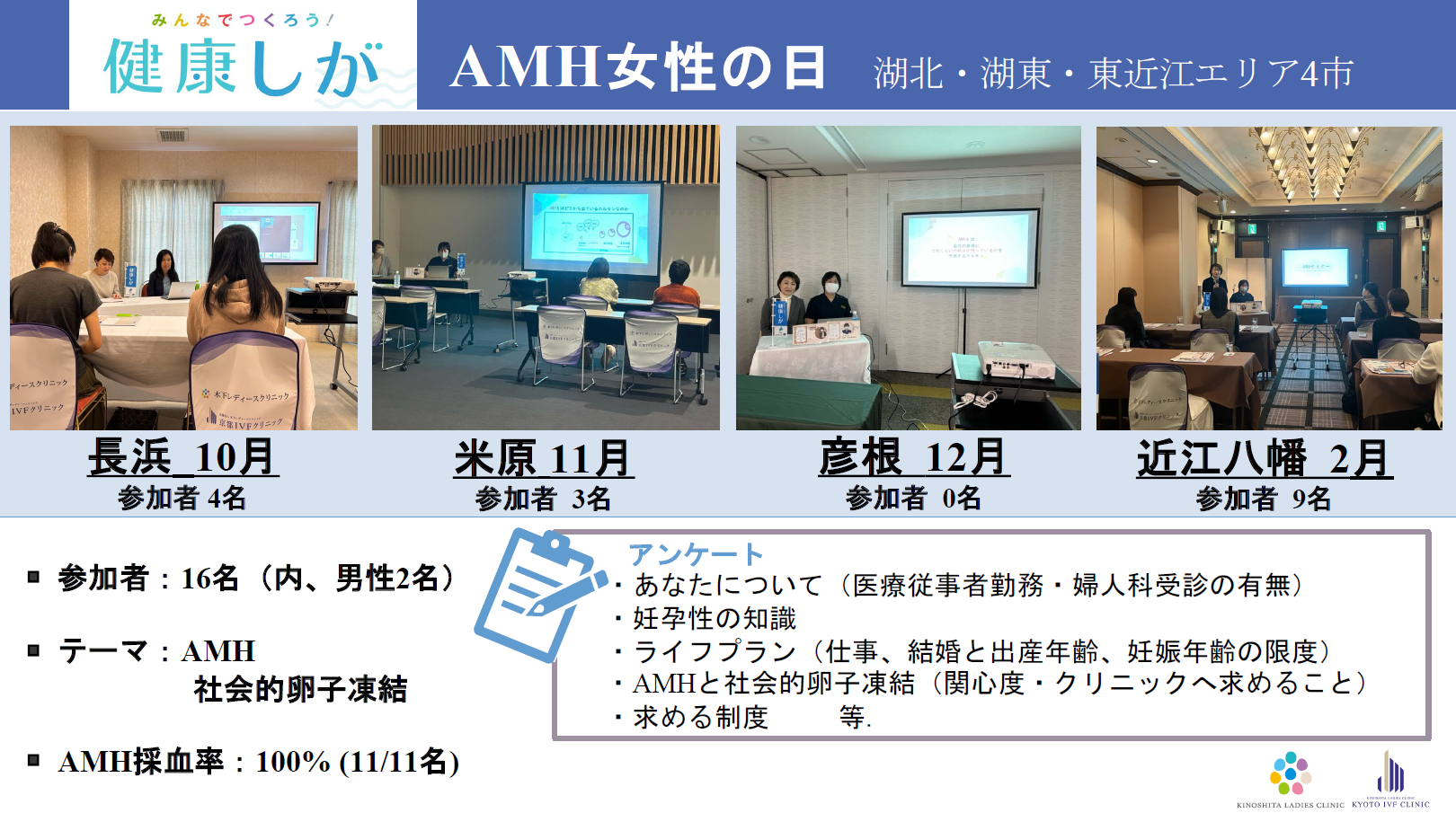

また、一人でも多くの女性が「自分の卵子」について知り、自分に合ったライフプランを立てられるよう、定期的に「AMH女性の日」というイベントを開催しています。

これまで卵巣の状態を確認するには、月経中に産婦人科を受診し、内診台に上がって超音波で評価するという、女性にとって心理的・身体的ハードルの高い方法が主流でした。しかし今は、採血によって卵巣に残っている卵子の数の目安(卵巣予備能)を知る「AMH(抗ミュラー管ホルモン)」という指標が登場し、より手軽に自分の体と向き合えるようになっています。このAMHをもっと広めたいという思いから、2017年(平成29年)からAMHを軸に据えた啓発活動を始めたのです。

そして、このような取り組みが少しずつ評価され、2023年には学会から表彰を受けました。滋賀県における「健康しが」という県の企画と連携し、プレコンセプションケアの啓発を地域に浸透させる取り組みが評価されたものと考えています。このように、行政との連携はプレコンセプションケアを広めていく上で欠かせない要素であり、今後も継続的に取り組んでいきたいと考えています。

2.教育

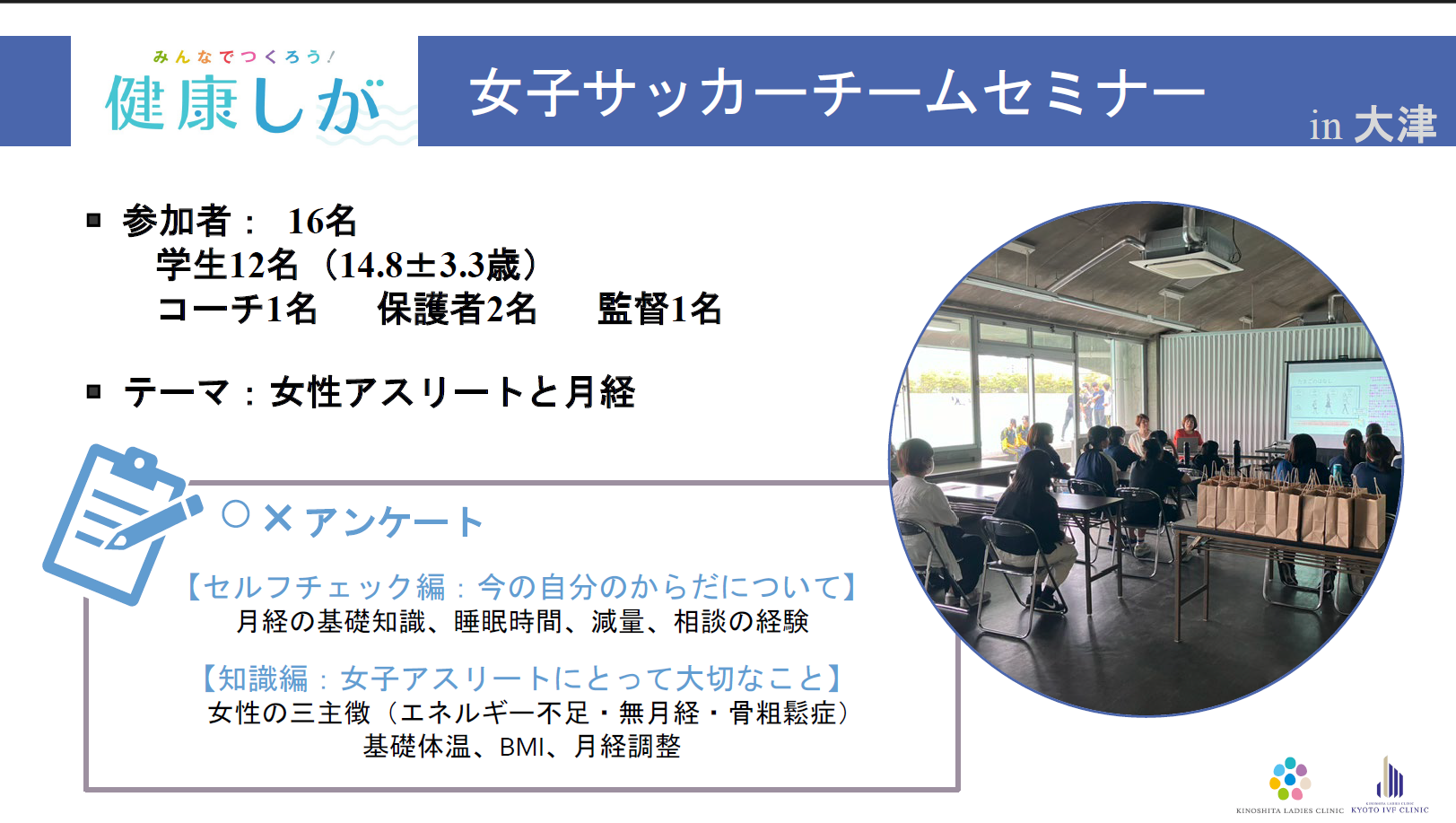

日本における性教育レベルは国際的な調査でも最下位で、非常に遅れをとっているのが現状です。そこで、中学生を対象に「思春期に知っておきたい性の話」といったテーマで月経に関する基礎知識などを解説しました。

また、医療系の大学からもお声がけいただき、若い世代に向けた啓発活動の大切さを実感する日々です。

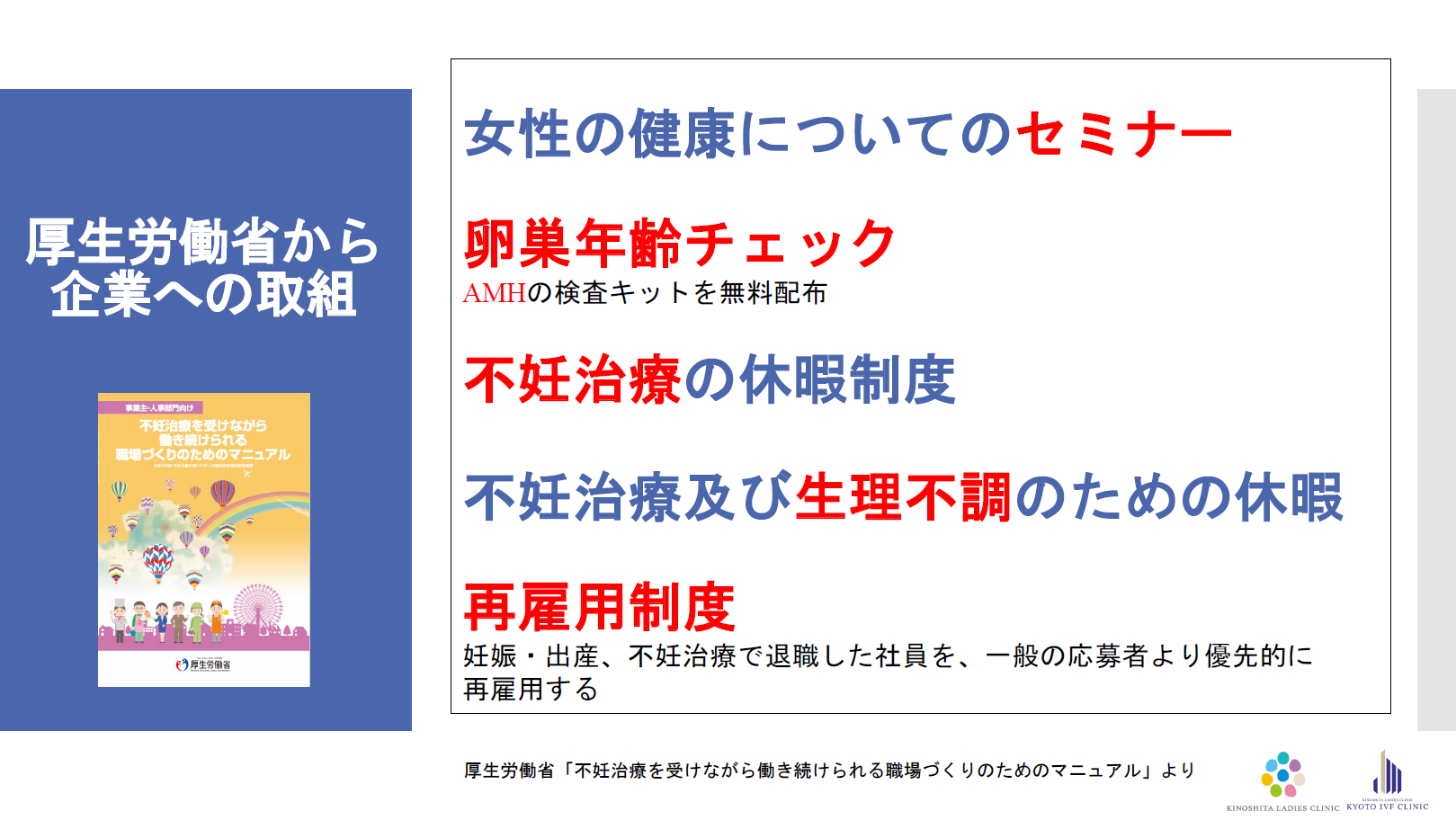

3.企業

国では「女性活躍推進法」を制定し、各都道府県に対して様々な働きかけを行っています。厚生労働省からも、企業向けに女性の健康に関するセミナー開催やAMH測定の推奨、不妊治療や生理不調に関する休暇制度の導入などについて案内されています。

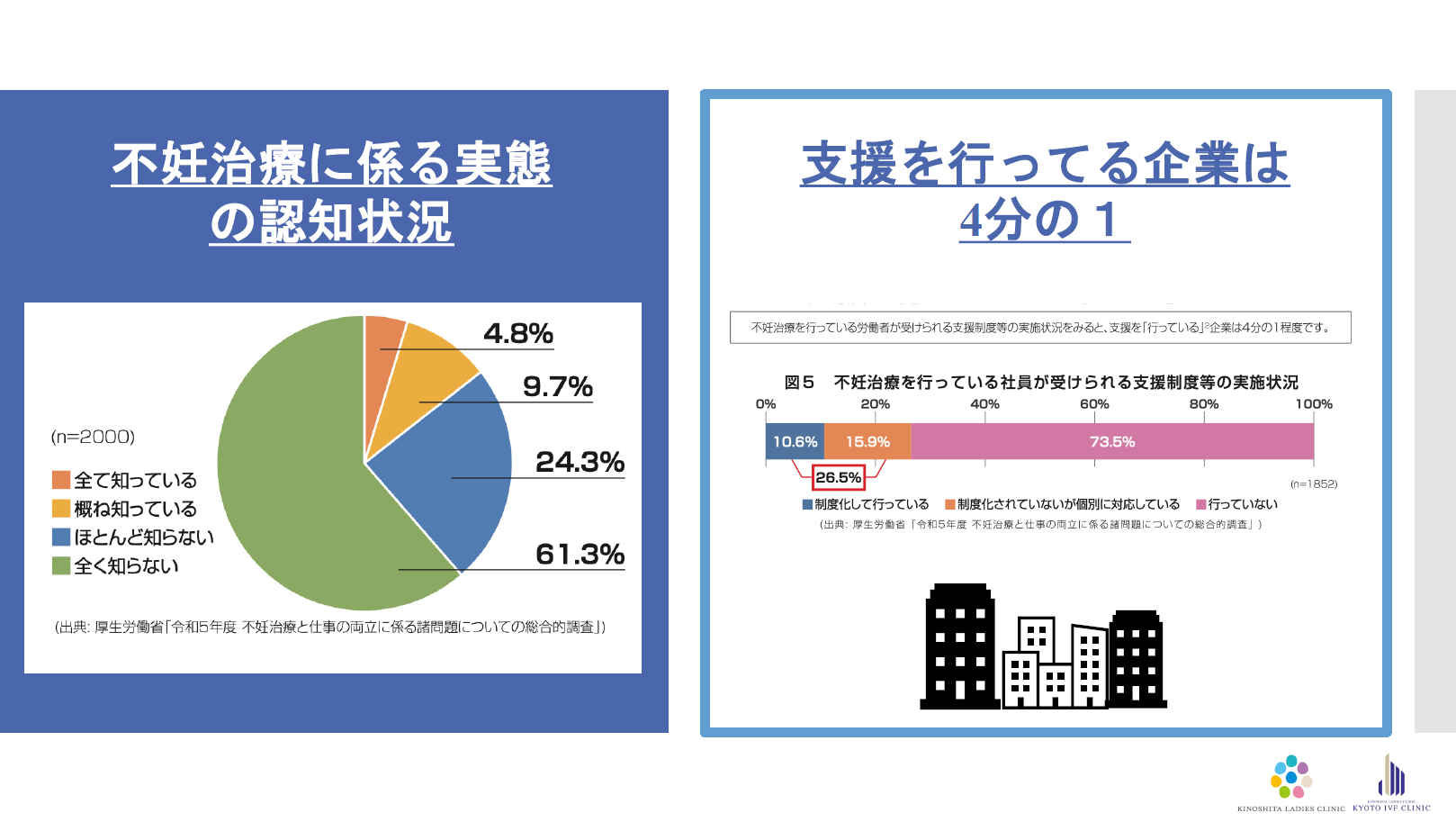

とはいえ、実際に不妊治療を受けている人の中には「仕事と治療の両立ができていない」と感じる人が4人に1人以上いることも分かっています。また、企業側の視点で見ても、不妊治療を受けている社員の存在を「把握できていない」と答えた企業は約6割にも上ります。

こうした状況を受け、私たちは「プラチナえるぼし」認定を受けている企業にアプローチし、社員の不妊治療に対する取り組みについて聞いてみることにしました。すると多くの企業から「産業医に任せています」という回答が返ってきたのです。

そこで産業医にヒアリングしたところ、産業医からは「自分たちだけでは対応しきれない」といった声が多く挙がりました。その事から、今後、外部の

医療機関が産業医と連携しながら不妊治療支援に入っていく、仕組みづくりが重要になってくるのではないでしょうか。

なぜここまで私が企業との連携に力を入れているかというと、不妊治療と仕事の両立は、組織全体の持続可能性にも関わる課題だからです。女性の離職は企業にとって大きな損失。企業の積極的な支援により、人材確保や離職率の低下、生産性の向上につながると考えています。

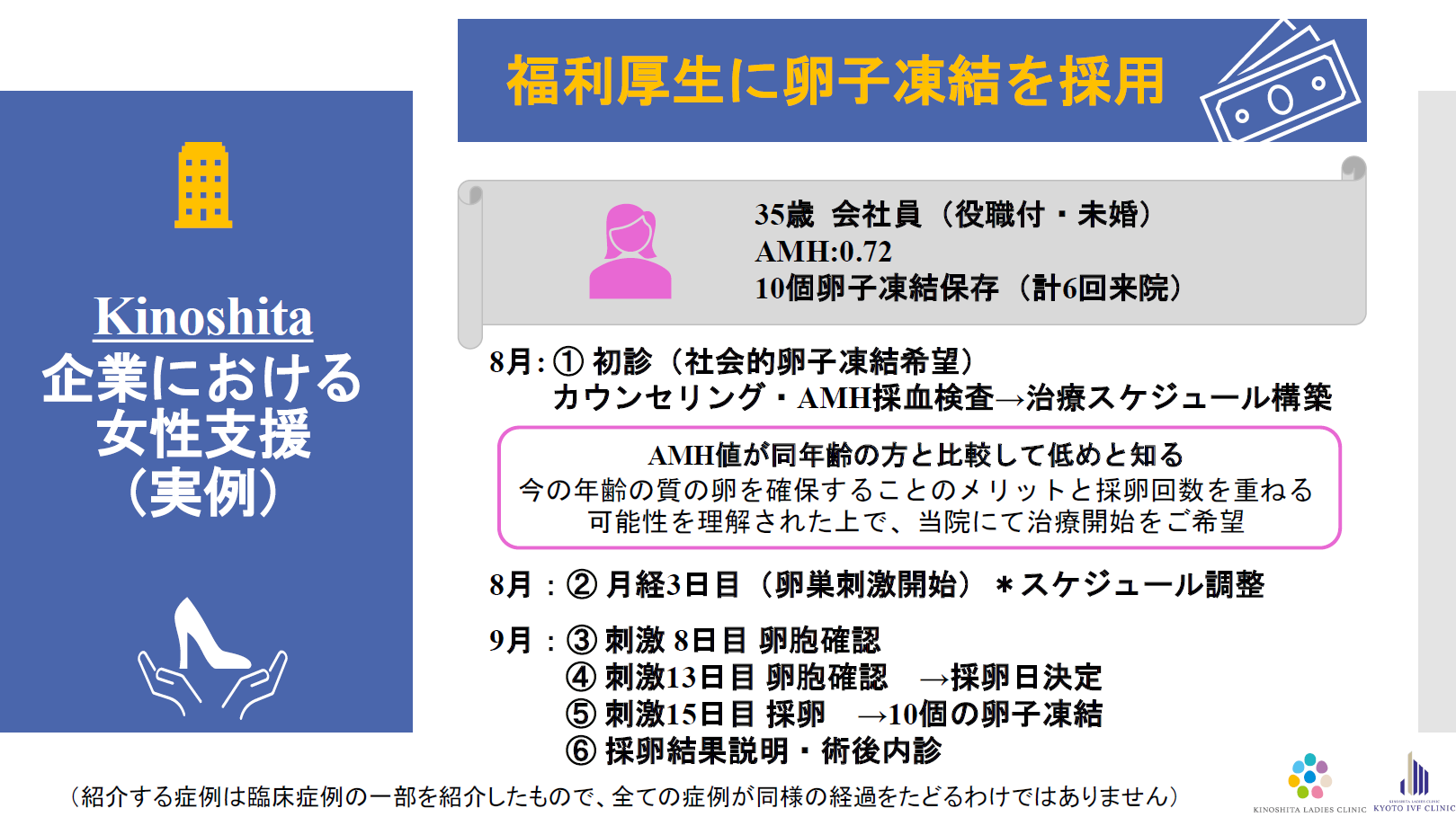

実際に、福利厚生として卵子凍結を導入している企業もあります。その企業では、35歳の女性社員の方がAMHの値が0.72と非常に低いという結果を受け、将来のために卵子凍結を決断したそうです。「会社の福利厚生がなければ実現できなかった」という彼女の言葉を聞いたとき、地道な働きかけこそが現実を変えていくのだと改めて実感しました。

プレコンセプションケアを行動に移すためには、やはり「行政」「教育」「企業」の三者とタッグを組むことが欠かせません。一朝一夕では変わらないテーマだからこそ、継続的な対話と現場へのアプローチを大切にしていきたいと、私自身強く感じています。

【参加者とのQ&A(※一部抜粋)】

Q:私が勤務する保健所では、生活習慣病予防として15歳から健康診断を実施しています。そこで、25歳以上の女性にはAMH検査を取り入れてはどうかと思ったのですが、この検査は一般的な健診に追加できるものなのでしょうか。費用はいくらになりますか。

A:AMHが保険適用される場合は、不妊治療を実施している方に限られています。対象外の方は自費になってしまうのですが、それを前提として健診の項目に追加していただくのは非常に良い案だと思います。また、上場企業の中には福利厚生で費用を負担するところも増えてきているので、様々な都道府県でAMH検査に興味をもっていただけるのは非常にうれしいことです。料金はクリニックによって異なりますが、肌感としては5,000円台〜8,000円台といったところでしょうか。

兵庫県における不妊症等への支援について

第2部を担当したのは、兵庫県 保健医療部 健康増進課で不妊治療支援を担当する谷 圭祐氏。

プレコンセプションケア、不妊症などへの支援を切り口に、検討過程やポイントとなった点について紹介いただきました。

【講師】

谷 圭祐氏

谷 圭祐氏

兵庫県 保健医療部 健康増進課

プロフィール

2007年4月に入庁。2024年4月より、健康増進課主幹として不妊治療支援を担当し、様々な取組みに力を入れている。

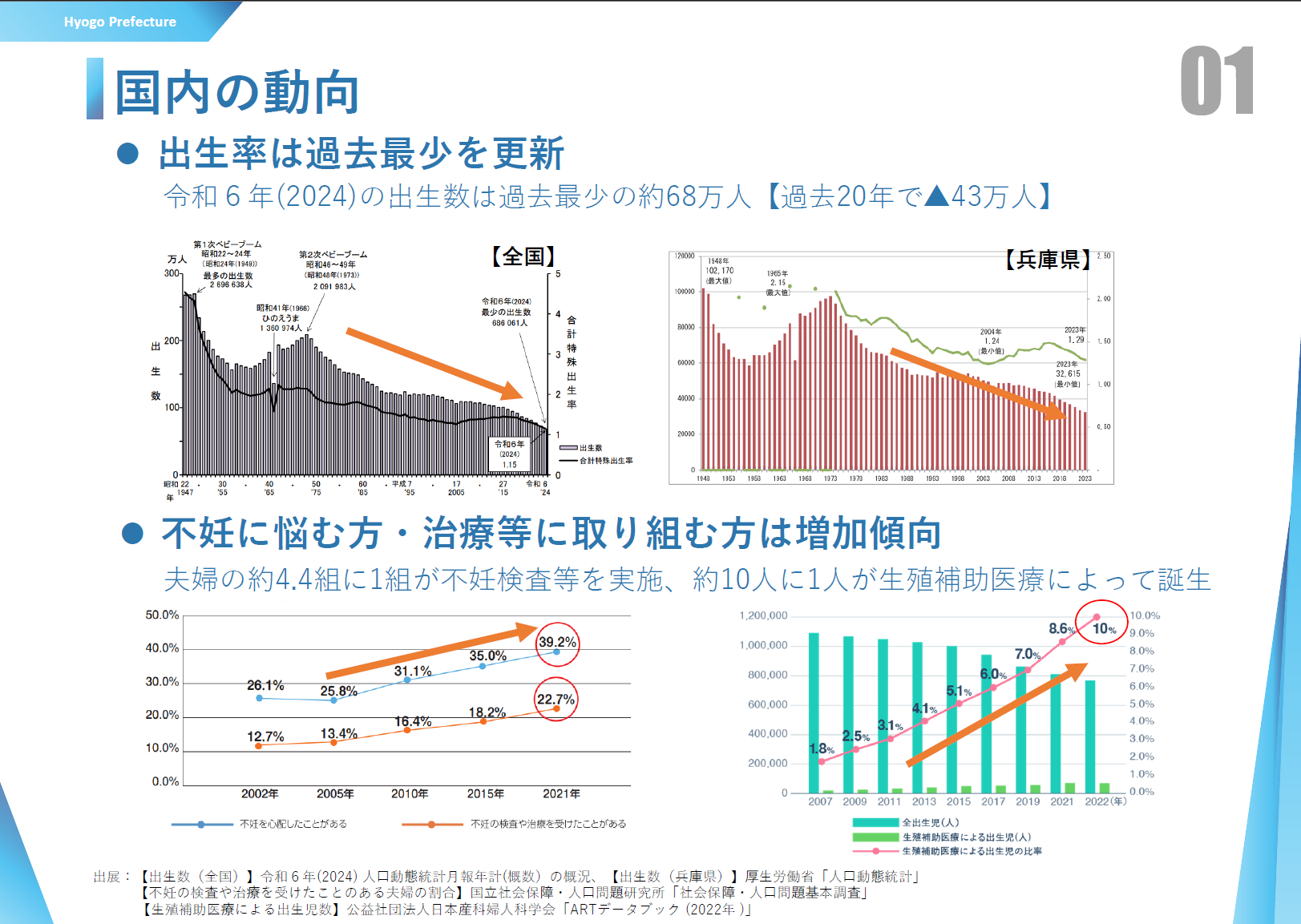

2024年(令和6年)の出生率は過去最少

2024年(令和6年)の日本の合計特殊出生率は、本セミナーのタイトルにある通り「1.15」と、統計開始以来、過去最低を記録しています。20年前の2004年(平成16年)は出生数が111万人だったので、約43万人も減っている状況です。兵庫県尼崎市や石川県金沢市の人口が約45万人ほどですから、中核市ひとつが20年かけてなくなったとイメージすると、深刻な状態にあることが分かるのではないでしょうか。

また、晩婚化・晩産化等を背景に、不妊に悩む人も増加傾向にあります。これらの割合は、ここ数年で右肩上がりに推移しているので、今や不妊は誰もが抱える課題と言っても過言ではありません。

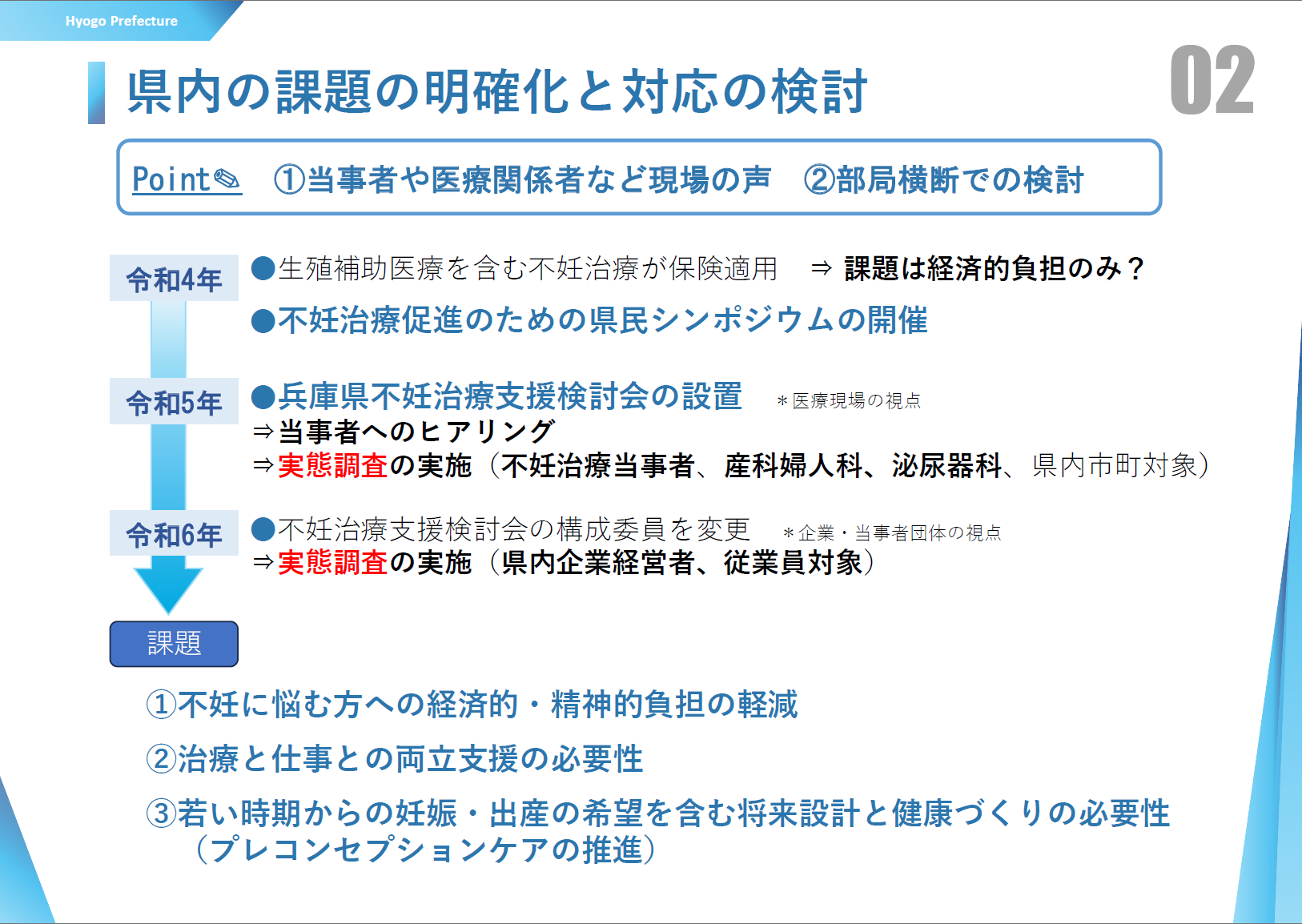

不妊治療支援を強化した兵庫県の取り組み

もちろん、妊娠や出産は個人の自由です。しかし「子どもが欲しい」と思っている人がいる限りは、安心して産み育てる環境を整えたいと思い、兵庫県では不妊治療のハードルを下げる取り組みに力を入れています。

まず、県民の不妊症に対する理解促進を目指し、2022年(令和4年)に不妊治療促進のための県民シンポジウムを開催しました。ここで集まった意見をもとに、翌年には県内の課題の明確化と対応を検討する「不妊治療支援検討会」を設置しました。

一方で検討内容が偏ったものにならないよう、医療機関や企業など関係者へのアンケートを実施したほか、当事者にもヒアリングすることを重要視しました。さらに、2024年(令和6年)には県内企業で実態調査も実施。これにより、経済的負担や仕事との両立に悩みを抱える当事者の声や、体制整備に課題が残る企業の声などを拾い上げることができました。詳細や検討会の状況は県のホームページでも公表しているので、ぜひご参照ください。

(参照URL: https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/funin_kentoukai.html)

兵庫県が抱える3つの課題と対策

こうした取り組みから主に3つの課題が見えてきたため、現在は以下のような対策を講じて解決に向けて歩みを進めています。

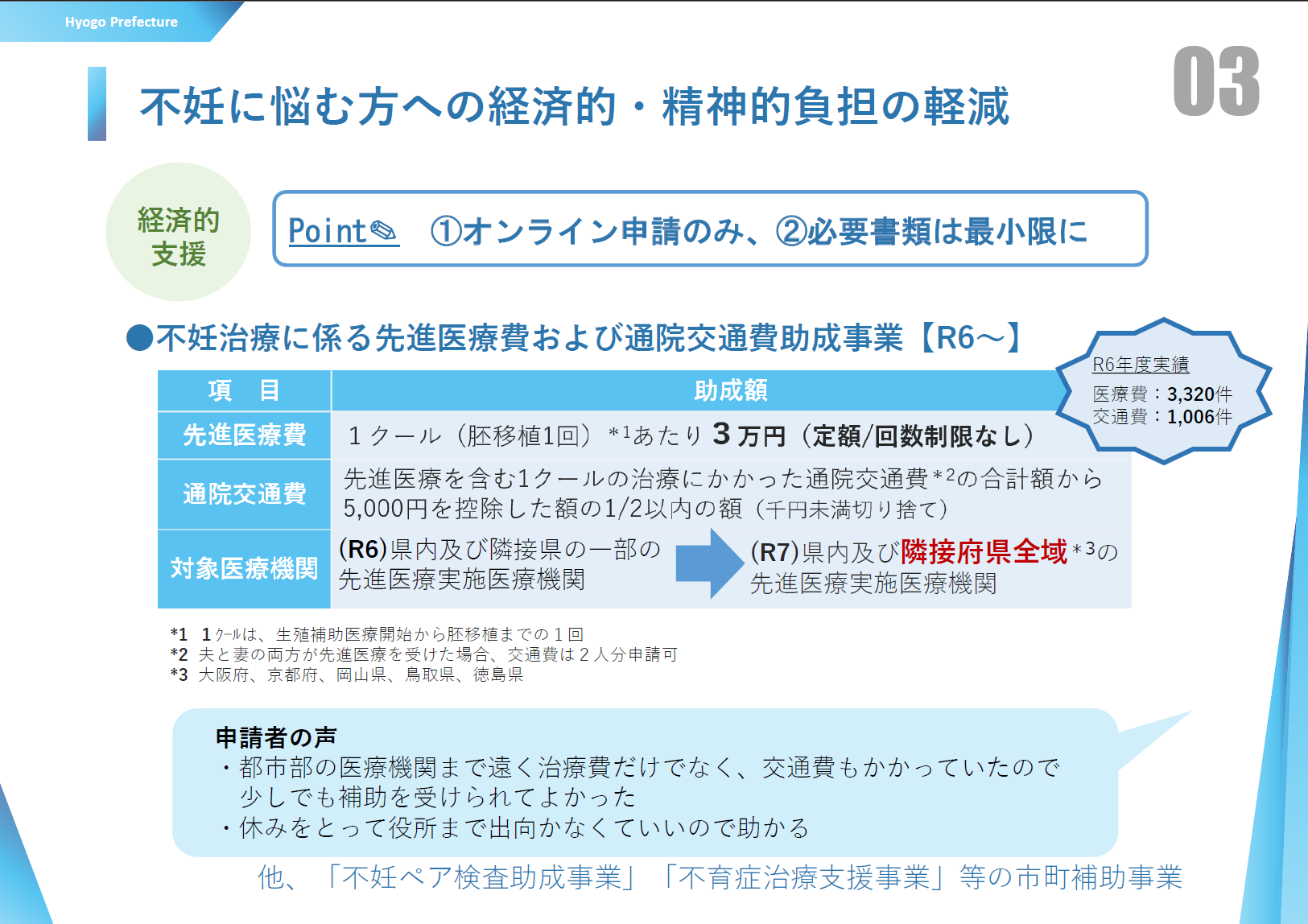

1.不妊当事者の経済的・精神的負担の軽減

先進医療は保険適用外で全額自己負担となるため、経済的なハードルが非常に高いです。また、兵庫県では先進医療実施機関が都心部に集中しているため、地方部在住者にとっては通院費の負担もあります。こうした課題を考慮し、2024年(令和6年)から、既存の補助事業に加えて「先進医療費の助成」および「通院交通費の助成」を開始しています。

また、記入項目や添付書類を最小限にして申請手続きの簡素化を実現し、オンラインでの申請も可能にしました。さらにオンライン面談も導入し、精神的な支援にも力を入れています。面談は事前予約制のため「あらかじめ聞きたいことを整理できる」と、利用者からも好評です。面談前に問診を行い、医師や助産師と情報共有を行っていることもポイントです。

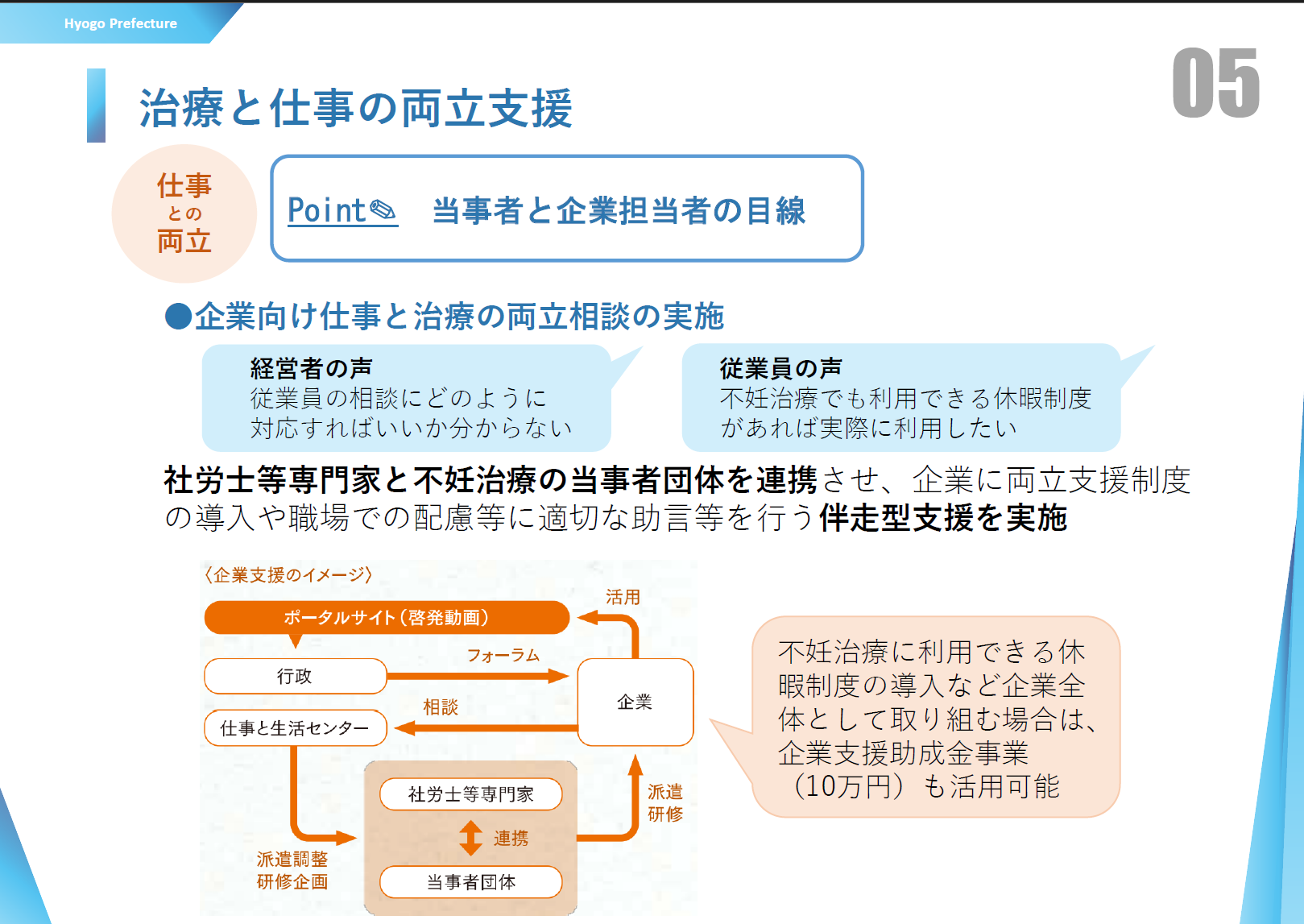

2.治療と仕事の両立支援

2025年度(令和7年度)は、不妊治療と仕事の両立支援に特に力を入れています。不妊治療は育児や介護に比べるとイメージしにくく、職場での支援や配慮が難しいことが課題でした。実際に企業に行った調査でも、従業員側からは「不妊治療のための休暇制度があれば使いたい」というニーズがある一方で、同僚や経営者は「不妊の現状や治療等について知らない」と答えた人が約8割に上っていました。

中には不妊治療を優先して仕事を辞めてしまう人もいます。これは、人材確保の観点から見ても到底無視できない課題です。そこで、企業を所管する産業労働部局が中心となり、実際に不妊治療支援に取り組む企業の声を聞きながら、企業の規模や状況に合わせた支援環境を整備するようにしました。

具体的には、社会保険労務士のような専門家や不妊治療当事者の団体と連携し、企業に対して制度導入や職場での配慮について助言する「伴走型支援」を行っています。

さらに、今後の取り組みとしては不妊治療をテーマにした社内研修などの啓発動画も制作予定です。

3.プレコンセプションケアの推進

最後に、若い頃から妊娠・出産の希望を含んだ将来設計や健康づくりの必要性についてです。兵庫県では、そういった考え方を広めていくためにプレコンセプションケアを推進しています。

「メタボ」と聞くと、大抵の人はどんなものかイメージがつくと思います。それと同じで「プレコン(=プレコンセプションケア)」も言葉として定着してほしいというのが私の願いです。そのため、若い世代へのアプローチとして「プレコンセプションケア講師派遣事業」を行っています。

座学だけではなく、妊婦体験や赤ちゃん人形の抱っこ体験なども取り入れることで自分ごととして捉えられるように工夫しています。ありがたいことに生徒からの評価も高いのですが、それでもプレコンセプションケアの認知度はまだまだ低いと感じている状況です。

だからこそ、兵庫県では「気づく」「知る」「活用する」の3ステップで普及啓発に力を入れています。「気づく」の段階ではSNSを使って広告を配信。「知る」の段階ではサイトを作成し、閲覧者の関心や状況に応じて情報を整理しています。そして「活用する」の段階では、動画やタブロイド紙を作成し、全て県のホームページで無料公開しています。個人はもちろん、教育関係者が授業で動画を使ったり紙媒体を配布したりと、様々な活用方法を想定しているので、ぜひご覧ください。

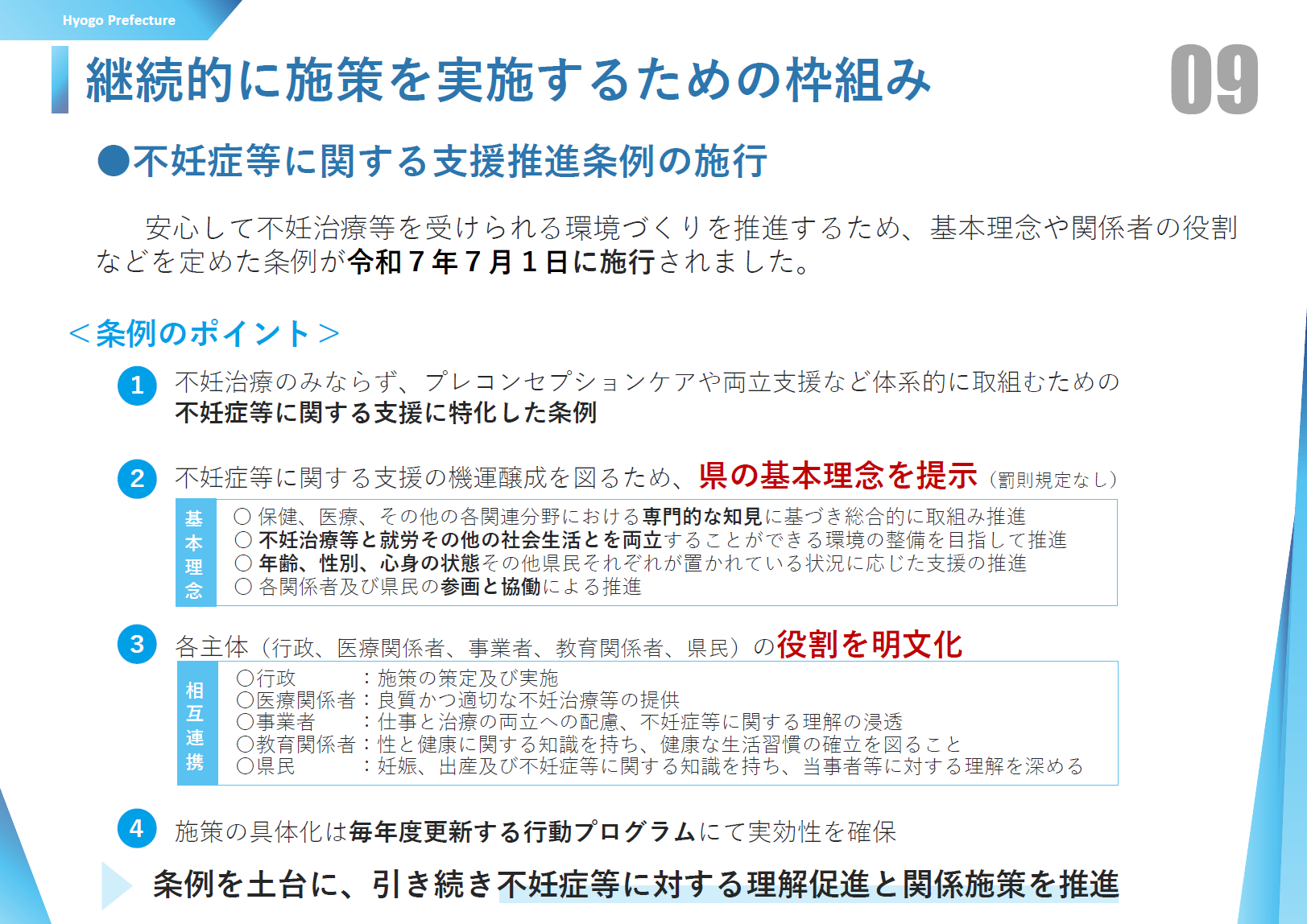

ここまで紹介してきた様々な支援を今後も持続的に進めていくため、兵庫県では「不妊症等に関する支援推進条例」を制定し、2025年(令和7年)7月1日に施行しました。

この条例はいわゆる「理念条例」のため、具体的な事業の実施を義務付けたり罰則を設けたりするものではありません。しかし、社会全体の機運を高めるうえで非常に大きな意義を持つものだと考えています。不妊治療やプレコンセプションケア、仕事との両立支援なども包括しており、「自分には関係ない」と思っている人にも、「実は関係あることなんだ」と気づいてもらえることを願っています。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works