公開日:

今こそ“被災地の声”から“備え”を考え直すとき。【防災特集】ジチタイワークスvol.33×WEB

防災・危機管理

読了まで:4分

特集1.防災 INDEX

現地職員・応援職員に聞く災害対応の現実と対策

▼ 全庁 避難所運営

▼ 広報系 災害広報

▼ 住宅系 仮設住宅

【セミナー情報】能登半島地震の現状と教訓~被災自治体・被災地応援職員からの共有~

防災についての知識を深める

▼ 防災DX

▼ 災害対策

▼ 津波対策

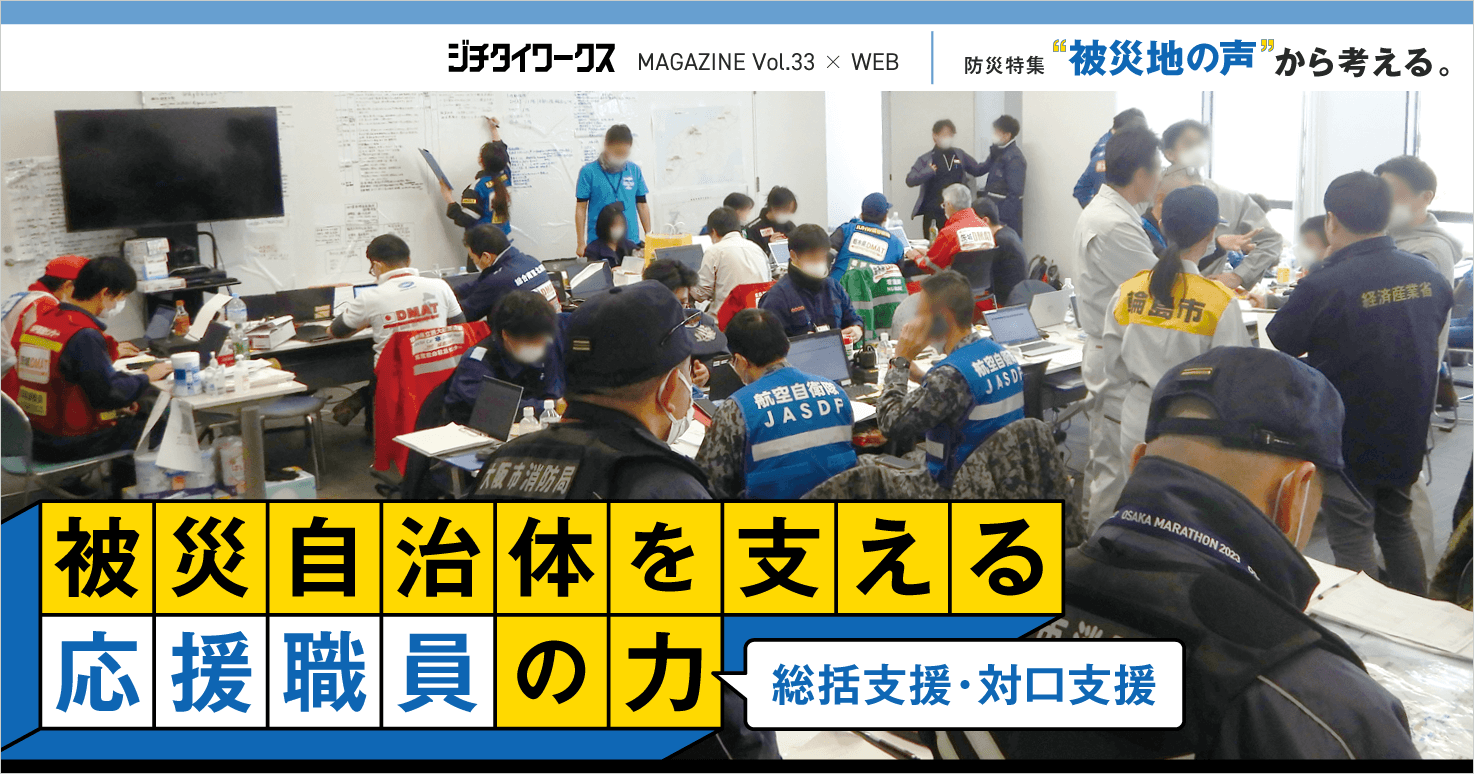

大規模災害時に必要なのは被災自治体を支える全国の応援職員の力だ。

多くの自治体職員も被災した能登半島地震。今回のような大規模災害の場合、他自治体からの迅速で効果的な支援が求められる。

そこで、様々な災害対応の経験をもち、今回も現地で活動した2人に、応援派遣に関する制度や現状について話を聞いた。

現地職員・応援職員に聞く災害対応の現実と対策

防災担当課に留まらず、全庁的に様々な部署で発生する災害対応。それぞれの現場はどのような状況だったのか。未来のために必要な“備え”のポイントを探る。

想定外の災害では何が起きたのか

避難所の現実から課題を読み解く。

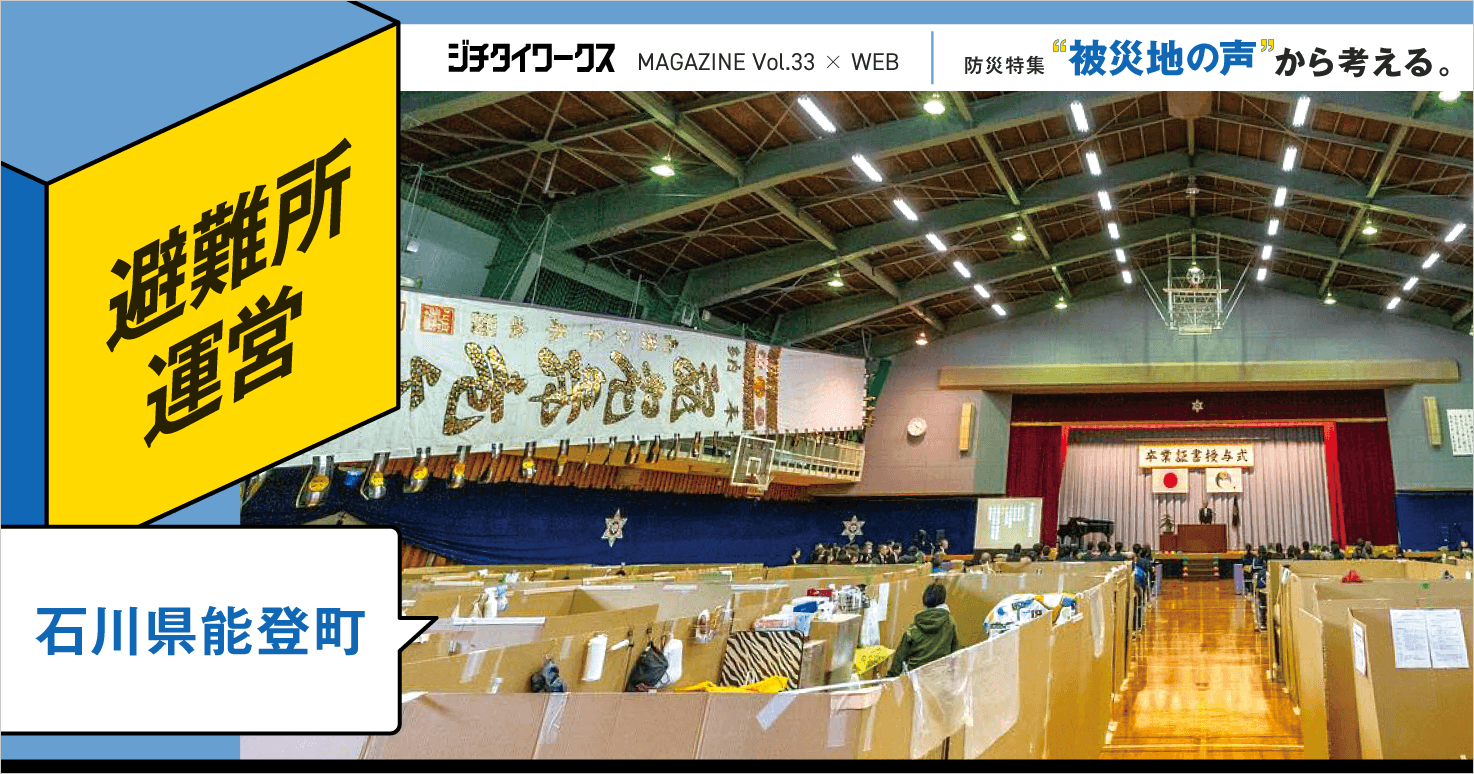

現場ではどのようなことが起き、自治体には何が求められていたのか。中でも被害の大きかった自治体の一つである能登町で、避難所の運営に携わった職員たちが、自らの体験を語ってくれた。

避難所の現実から課題を読み解く。

現場ではどのようなことが起き、自治体には何が求められていたのか。中でも被害の大きかった自治体の一つである能登町で、避難所の運営に携わった職員たちが、自らの体験を語ってくれた。

▶ 記事を読む

感染症、透析患者への対応……

職員が直面した避難所の実態

能登町・小木中学校避難所の運営に携わった職員へのインタビューから、医療・衛生面での取り組みをピックアップ。自治体における今後の災害対策のヒントとして紹介する。

職員が直面した避難所の実態

能登町・小木中学校避難所の運営に携わった職員へのインタビューから、医療・衛生面での取り組みをピックアップ。自治体における今後の災害対策のヒントとして紹介する。

▶ 記事を読む

手探り状態で協力しながら進めた

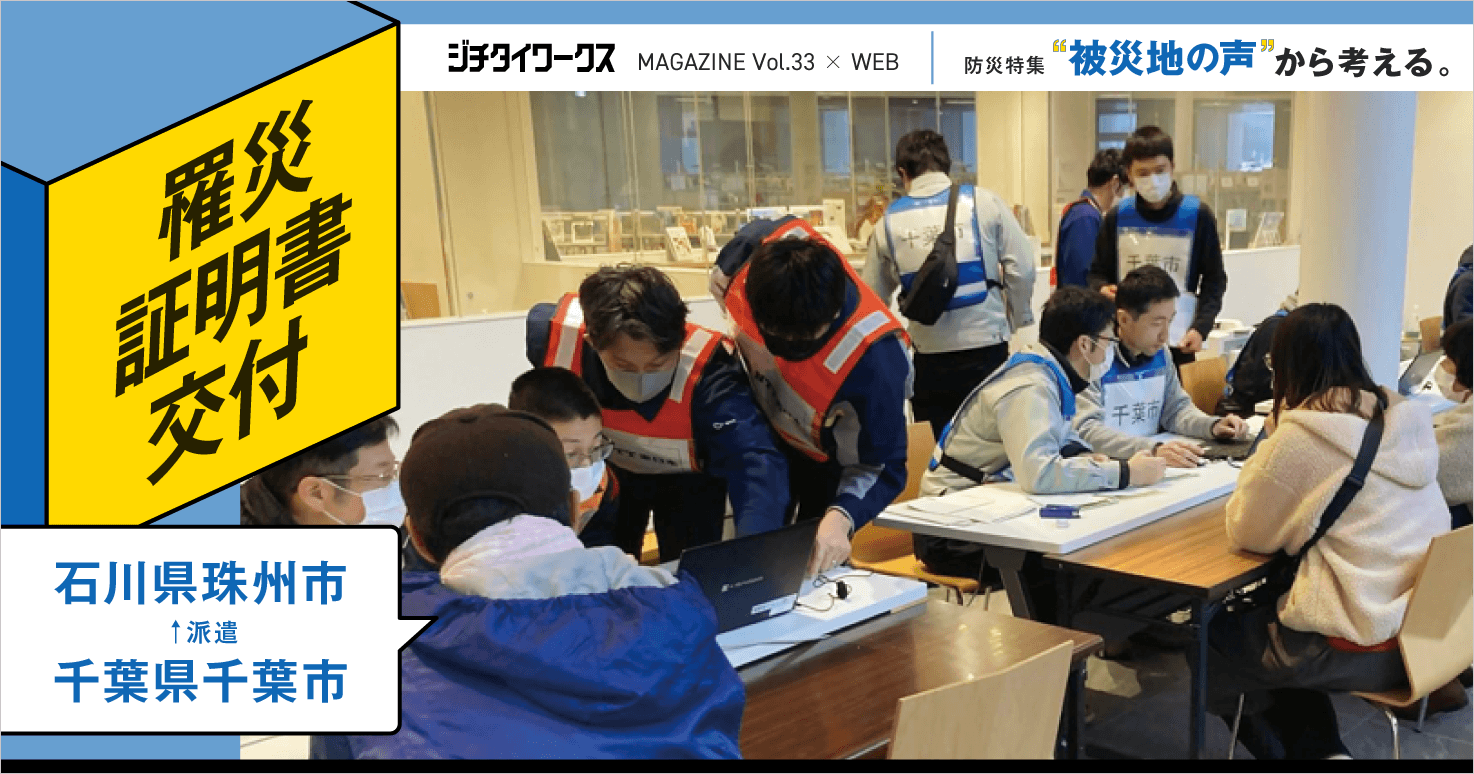

罹災証明書交付業務のリアル。

珠洲市市民課の課長と、対口支援で現地に入った千葉市危機管理課の課長、両者の視点を通して、初動から復旧に向けたプロセスをたどっていく。

罹災証明書交付業務のリアル。

珠洲市市民課の課長と、対口支援で現地に入った千葉市危機管理課の課長、両者の視点を通して、初動から復旧に向けたプロセスをたどっていく。

▶ 記事を読む

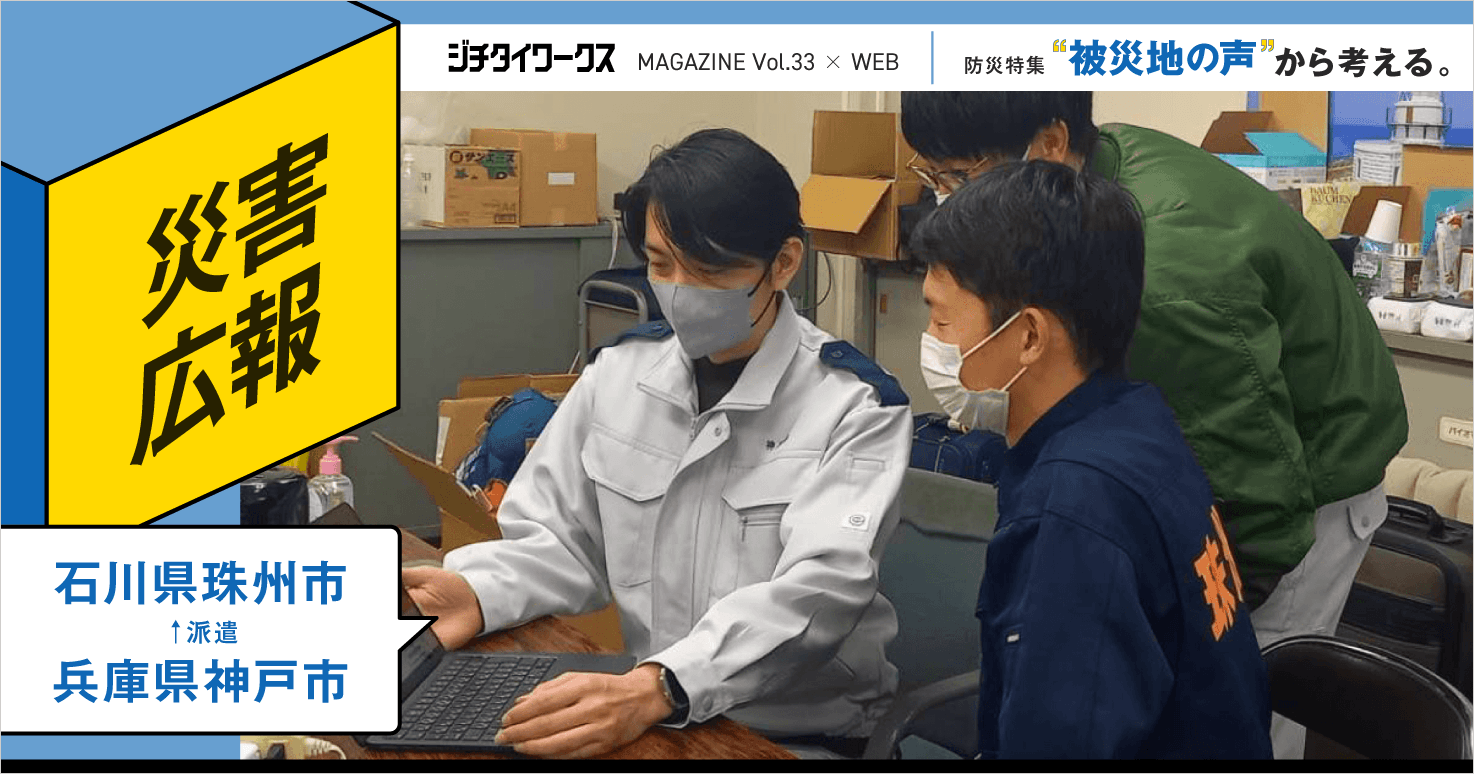

被災者向けの情報発信を

現地+オンラインで支援。

災害対応に追われる被災自治体にとって、こうした広報業務を行うのは容易ではない。そこで、神戸市は珠洲市への遠隔支援という取り組みに挑戦。ニーズに沿った情報発信で、被災者を支えた。

現地+オンラインで支援。

災害対応に追われる被災自治体にとって、こうした広報業務を行うのは容易ではない。そこで、神戸市は珠洲市への遠隔支援という取り組みに挑戦。ニーズに沿った情報発信で、被災者を支えた。

▶ 記事を読む

廃棄物ではなく被災者の

財産として対応する。

被災地では、倒壊家屋や大量の災害廃棄物が復旧の妨げになることも多い。東日本大震災の発災時に、災害廃棄物の処理事業に携わった経験をもつ鈴木さんは、こうした問題に関する知見を有し、能登半島地震でも被災地を支援。

財産として対応する。

被災地では、倒壊家屋や大量の災害廃棄物が復旧の妨げになることも多い。東日本大震災の発災時に、災害廃棄物の処理事業に携わった経験をもつ鈴木さんは、こうした問題に関する知見を有し、能登半島地震でも被災地を支援。

▶ 記事を読む

東松島方式が目指す

“物心両面”での復興支援

東日本大震災のときに実施され、様々な方面から高い評価を得た「東松島方式」。そもそも、この東松島方式とは何を目指して誕生し、どのような成果を生んだのか。

“物心両面”での復興支援

東日本大震災のときに実施され、様々な方面から高い評価を得た「東松島方式」。そもそも、この東松島方式とは何を目指して誕生し、どのような成果を生んだのか。

▶ 記事を読む

能登でも採用。「くまもとモデル」が

仮設住宅のあり方を変えた。

石川県は地域の状況に合わせ3タイプの応急仮設住宅を提示した。従来のプレハブとともに木造も用意したことが話題になったが、その原型となったのが、熊本県の災害対応の蓄積から生まれた「くまもとモデル」だ。

仮設住宅のあり方を変えた。

石川県は地域の状況に合わせ3タイプの応急仮設住宅を提示した。従来のプレハブとともに木造も用意したことが話題になったが、その原型となったのが、熊本県の災害対応の蓄積から生まれた「くまもとモデル」だ。

▶ 記事を読む

ICカードの活用で、被災者、施設、

自治体の負担を軽減する。

石川県では、能登半島地震においてデジタル庁などと連携し、交通系ICカード(以下、ICカード)の「Suica」を活用。被災者の情報把握をはじめ、被災地域での支援サービスにも役立てているという。

自治体の負担を軽減する。

石川県では、能登半島地震においてデジタル庁などと連携し、交通系ICカード(以下、ICカード)の「Suica」を活用。被災者の情報把握をはじめ、被災地域での支援サービスにも役立てているという。

▶ 記事を読む

【セミナー情報】能登半島地震の現状と教訓~被災自治体・被災地応援職員からの共有~

今後の災害対応のために、教訓を共有する場は大切。去る5月に2daysで開催し、累計404名の自治体職員が参加。今もなお対応が続く能登半島の現状と教訓に、多くの反響が届きました。

防災についての知識を深める