公開日:

国保加入者に特定健診の受診を促し、生活習慣病の予防と医療費の削減に貢献する。

国保加入者を対象とした特定健診の受診勧奨委託

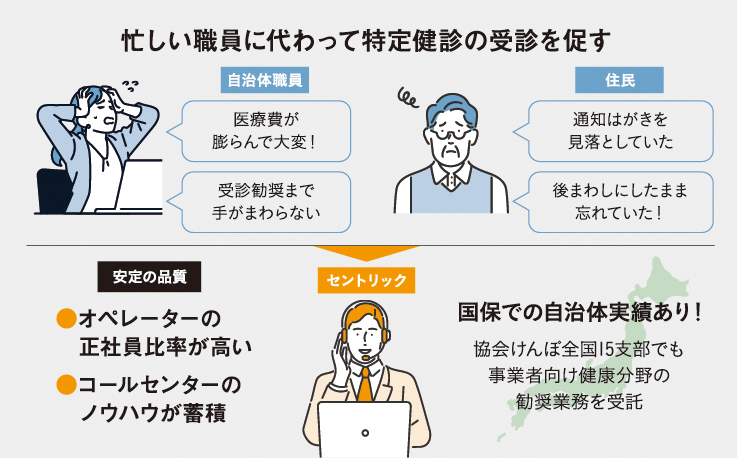

生活習慣病の予防に大切な「特定健康診査(以下、特定健診)」。住民の健康維持と医療費の削減には、受診率を伸ばす施策が必要だ。受診勧奨で自治体を支援する「CENTRIC(セントリック)」の高橋さんに話を聞いた。

※下記はジチタイワークスVol.29(2023年12月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[提供]CENTRIC株式会社

はがきだけで受診率アップは難しいが、架電をするには人手が足りない。

生活習慣病は自覚症状がほとんどないため、知らない間に病気が進行するケースは少なくない。重症化を防ぐには、健康診断を受けて早期発見・治療につなげることが大切だ。そのきっかけになるのが、メタボリックシンドロームに着目した特定健診。しかし、はがきで案内しても受診者が増えず、悩んでいる自治体は多いのではないだろうか。

「特定健診の案内をはがきで送る自治体は多いのですが、それだけで本人に見てもらえたかどうかまでは分かりません。郵送後に直接連絡し、重ねて受診を促すことが理想です。ただし、個別に電話をかけるには人手が必要ですし、日中に必ずつながるとも限りません。多くの事務を抱える自治体職員にとって、架電業務は負担が大きいのではないでしょうか」と指摘する。

そこで頼りになるのが、実績豊富なコールセンターの存在だ。国内4拠点に計400席超のコールセンターを展開し、これまでに協会けんぽ15支部から健康分野に関する業務を受託。電話による呼びかけだけではなく、案内物の作成・配布なども行っているという。

データから接続率を調査・分析し、効果的な架電と受診勧奨に努める。

同社が心がけていることの一つに、“タイミングを見計らった架電”がある。「はがきが手元に届いた頃に電話をすることで、効果的に受診を勧めることができます。そのため最適なタイミングで人員を増やし、架電しています」。柔軟に人員を増減できるのは、正社員を多く抱えているからこそ。一般的なコールセンターではアルバイトや派遣社員が大半を占めるが、同社は約60%という高い正社員比率を長年維持しているそうだ。「契約期間が延長された場合でも同じオペレーターが担当できるので、蓄積されたノウハウを活かし、質を保ったまま業務を続行できます」。

また、電話内容を精査して改善につなげる“コールリーズン分析”を徹底。「電話が相手につながる接続率を、曜日・時間帯・業種・オペレーター別などで集計・分析しています。その結果をもとに、接続率の高い曜日や時間帯に、その業種への受診勧奨に強いオペレーターを配置。結果を出せるように努めています。また、思ったような結果を得られなかった場合には、データから理由を分析。トークスクリプトやFAQなどを見直し、アプローチの方向性を修正しています」。

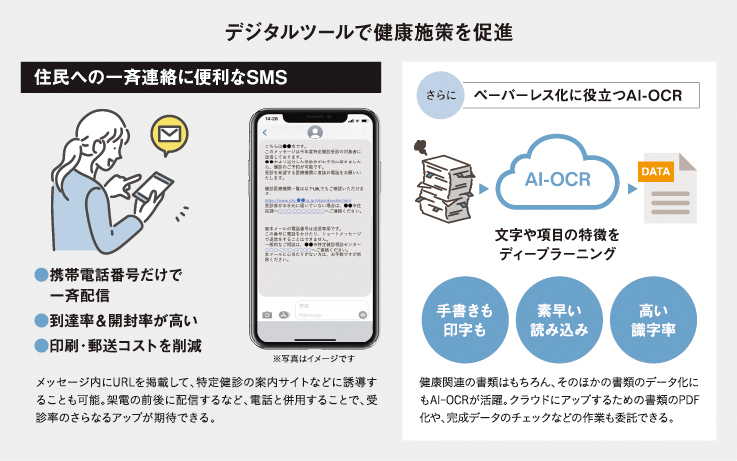

住民へのアプローチに複数のチャネルを駆使できるのも、同社の強み。電話やメール、SMS、チャット、LINEなどの連絡手段があるという。「中でもSMSは、携帯電話の番号さえ分かれば、個人に直接メッセージを届けることができます。開封率が高いため、SMSを併用することで対象者の目に触れる確率は格段に上がりますし、郵送と比べてコストを抑えられるのも魅力です」。

オペレーターに看護師などの専門職を手配することもできる。

今までの実績をもとに、令和5年度からは関西圏の自治体から国保の受診勧奨を受託している。「医療の専門職による架電が望ましいということで、当社が雇用している看護師が電話対応を行うようにしました。看護師だけでなく、事業によっては医師や保健師、助産師などの専門職を人選し、手配することも可能です」。

受診勧奨業務では対象者の自宅に架電するため、自治体からすると住民の個人情報を民間企業に知らせることになる。その信頼を裏切らないためにも、セキュリティ対策には十分に配慮しているという。「研修などを行い、社員の意識向上を図っています。また、架電を行うスペースは独立していますし、個人情報などは鍵付きのキャビネットで厳重に保管しています。IDカードや静脈認証、さらに監視カメラを設置するなど、入退室管理もしっかり行っています」。

少子高齢化が進み、医療費が増加する中、特定健診の重要性は増す一方だ。受託実績が豊富な同社は、自治体にとって頼れるパートナーになるだろう。

CENTRIC

CENTRIC

営業本部 営業部

部長代理 高橋 克佳さん

お問い合わせ

サービス提供元CENTRIC株式会社