日本の公務員制度には、民間の労働者とは異なる独自の法律やルールが数多く存在する。その中でも特に誤解が多いのが「労働基準法」と公務員の関係だ。民間企業では当然のように適用される労働基準法だが、実は公務員には一部を除いて適用されない。

この記事では、公務員に労働基準法が適用されない理由や、代わりに適用される法律、公務員を守る仕組みについて詳しく解説する。公務員として働く人が自身の権利と義務を正しく理解し、安心して働くための基礎知識を得るヒントとしてほしい。

【目次】

• なぜ公務員には労働基準法が適応されないの?

• 国家公務員と地方公務員の違い

• 労働基準法以外で公務員に適応されない法律とは

• 公務員を守ってくれる法律とは?

• 公務員の懲戒処分規定

• 公務員は労働基準法が適用されないが公務員法で守られている

※掲載情報は公開日時点のものです。

なぜ公務員には労働基準法が適応されないの?

公務員は「全体の奉仕者」であり、その使命は行政サービスを安定的に継続することにある。労働基準法が適用されない主な理由は、この「公共性の高い職務」の特性に起因する。

例えば公務員がストライキを起こした場合、救急車が来なくなったり、市役所で各種手続きができなくなったりと、住民の生活に大きな影響を及ぼす可能性がある。こうした行政機能の停止を防ぐために、公務員は労働者としての権利に制限を受ける代わりに、国家や自治体から法律によって守られている。

※出典:国立国会図書館「日本国憲法」

そもそも労働基準法ってどんな法律?

労働基準法は、全ての労働者が健康で安全に働けるよう、最低限の労働条件を定めた日本の基本的な労働法である。使用者が守るべき「最低基準」を明確に示すことで、労働者の権利と生活を保護する役割を担っている。

具体的な規定としては以下のようなものがある。

労働時間、休憩、休日、年次有給休暇、賃金、解雇などの規定

安全衛生の規定

年少者や妊産婦の扱い

技能者養成

災害補償

就業規則の整備

このように、労働基準法は民間企業の労働者が不当な扱いを受けないよう、使用者(企業)に最低限守るべきルールを課している。

国家公務員と地方公務員の違い

国家公務員と地方公務員は、いずれも公的機関に勤務する職員であるが、その任用根拠や勤務先、適用される法律には大きな違いがある。具体的にみていこう。

国家公務員の場合

国家公務員には原則として労働基準法が適用されない。国家公務員法が労働条件を定めており、その内容が優先されるためである。

ただし例外もある。国立印刷局、造幣局、国立公文書館など、特定独立行政法人等に勤務する職員については「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」が適用される。これにより、労働基準法を含む一般的な労働法が原則として適用される仕組みとなっている。

地方公務員の場合

地方公務員法第58条第3項により、地方公務員には労働基準法の一部の規定が適用されない。ただし例外として、地方公共団体が運営する事業に従事する職員、いわゆる「地方公営企業等の職員」には、労働基準法の一部が適用される。

労働基準法が一部適用される職員の例としては、以下の職種や事業に従事する職員が挙げられる。

水道局職員

交通局職員

電気事業職員

ガス事業職員

このように、地方公務員の中でも職種や所属によって、労働基準法の適用範囲に違いがある点には注意が必要である。

出典:総務省 e-Gov 法令検索「地方公務員法第58条第3項」

労働基準法以外で公務員に適応されない法律とは

公務員は、民間の労働者とは異なる身分と職務を有しているため、労働基準法に限らず、そのほかの労働関係法令の一部についても適用除外となっている。ここではその代表的な法律の内容と公務員に対する適用除外の理由を解説する。

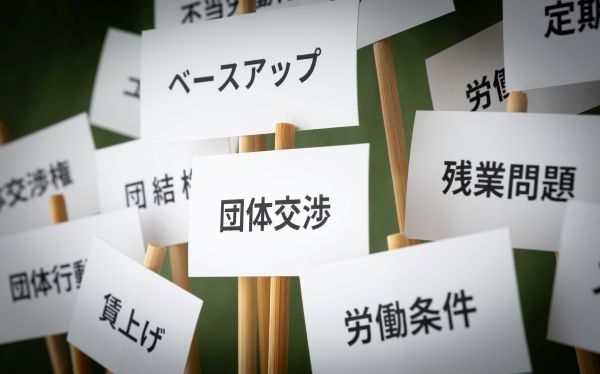

労働組合法

労働組合法は、日本国憲法第28条に基づいて制定された法律であり、労働者に「労働三権」を保障している。労働三権とは以下のとおりである。

団結権

労働者が労働組合を結成し加入する権利。労働者は共同で労働条件の改善や権利の保護を図ることができる。

団体交渉権

労働条件(賃金・労働時間など)について、労働者側が使用者側と交渉を行う権利。

団体行動権

ストライキなどを行う権利。使用者に対して集団的に意思表示を行うための手段。

しかし公務員にはこれらの権利が厳しく制限されている。特に「団体行動権(ストライキ権)」については、公共の利益・行政の継続性を確保する観点から、原則として全面的に禁止されている。

国家公務員のうち、いわゆる一般職にあたる職員は、労働組合ではなく「職員団体」という形式で団結が認められているが、団体交渉に法的拘束力はなく、あくまで意見の聴取や申し入れにとどまる。

地方公務員についても地方公務員法第52条により、同様の制限が課されている。

最低賃金法

最低賃金法は、地域ごとや産業ごとに最低賃金額を定め、それを下まわる賃金での雇用を禁止する法律である。民間企業の労働者にとっては、賃金保障の最後の砦ともいえる制度だ。

公務員には最低賃金法は原則として適用されない。国家公務員の給与は人事院勧告や法令に基づいて、地方公務員の給与は各自治体の人事委員会勧告や条例によって決定される。

労働安全衛生法

労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守るため、職場環境の整備や安全管理体制の構築を事業者に義務付ける法律である。労働災害の防止やメンタルヘルス対策、産業医の選任など、企業における安全配慮義務の具体化に関与している。

公務員に対しては、原則国家公務員には適用されないが、地方公務員には自治体ごとの判断によって一部または全部が準用されているケースがある。

このように、公務員には労働基準法以外にも多くの労働関連法規が適用されない、または制限されている。しかしそれは労働者としての保護を否定するものではなく、代替となる制度(公務員法や条例等)によって、身分や待遇が別の形で保障されているという点を理解しておこう。

公務員を守ってくれる法律とは?

前述のように、公務員は労働基準法や関連労働法の適用から一部または全部が除外されているが、その代わりに「公務員法」によって守られている。この公務員法には「国家公務員法」と「地方公務員法」が存在し、所属する機関により適用される法律が異なる。

国家公務員法

国家公務員法は、昭和22年に制定された法律であり、国に勤務する職員(中央省庁、公的研究機関、独立行政法人の一部職員など)に適用される。主に以下のような内容が規定されている。

任用制度(採用・昇任・配置等)

給与制度

服務規律

懲戒処分の制度

このように、国家公務員法および関連制度は、労働基準法の代替として国家公務員の権利を守りつつ、高度な職務遂行を支える枠組みとなっている。

地方公務員法

地方公務員法は、昭和25年に制定され、都道府県・市町村などの地方公共団体に勤務する職員に適用される。法律の目的は「地方公共団体の民主的かつ能率的な運営」を実現することであり、国家公務員法と共通する内容を持ちながらも、地方自治の原則に基づいて運用される点に特徴がある。

主な規定内容は以下のとおり。

任用と試験制度

給与・勤務条件

服務規律と義務

懲戒処分

実際の待遇や勤務条件については、各自治体が定める「条例」によってさらに詳細に規定されており、地方の実情に応じた柔軟な運用がなされている。

国家公務員法・地方公務員法のいずれにおいても、単に公務員に義務を課すだけではなく、その身分を保障し、職務を安心して遂行できるよう保護する仕組みが整えられている。特に服務規律とともに、育児・介護・災害対応などの事情に応じた柔軟な制度設計は、現代的な働き方に対応した重要な柱となっている。

公務員の懲戒処分規定

公務員は、公共の利益に奉仕する職責を担っているため、一般の労働者以上に高い倫理観と行動規範が求められる。したがって、公務員が不祥事や法令違反を起こした場合には、厳格な懲戒処分が科される制度が設けられている。

懲戒処分の根拠は、国家公務員であれば国家公務員法第82条、地方公務員であれば地方公務員法第29条に明記されている。

懲戒処分とは何か?

懲戒処分とは、公務員が職務上の義務違反や、職務外であっても公務員としての品位を損なう非行を行った場合に、服務規律の維持や再発防止、組織の信頼回復を目的として科される法的処分である。処分の実施は任命権者の判断に基づいて行われ、処分の種類・内容・期間は事案の性質や程度によって決定される。

懲戒処分は4種類

戒告

戒告は最も軽微な処分であり、文書または口頭により、将来に向けての行動改善を促す厳重注意である。懲戒歴として記録には残るが、給与への影響などは基本的にない。軽度の服務規律違反や注意義務違反などに対して適用される。

減給

一定期間、給与の一部を減額して支給する処分。給与に直接的な影響があるため、戒告より重い処分とされる。国家公務員法では「1回の事案につき、減給率は俸給の月額の1/5以内、期間は1年以内」と制限が定められている。地方公務員も、同様に条例等で上限が規定されている。

停職

一定期間、職務に従事させず、給与を支給しない処分。懲戒処分の中でも重い部類に入り、職務からの排除と経済的不利益の両方を課すことで、重大な規律違反や非行に対して強い抑止効果をねらう。期間は通常1日以上1年以内とされる。

免職

最も重い懲戒処分であり、公務員としての身分を剝奪される。事実上の解雇処分であり、退職金が一部または全額支給されない場合もある。職務上の重大な不正行為、犯罪行為、公務員の信用を著しく損なう行為などに適用される。

公務員は労働基準法が適用されないが公務員法で守られている

その代わりに国家公務員法や地方公務員法など、公務員としての立場に応じた法的な保護とルールが整備されている。

ただし、その内容や適用範囲には例外も多く、職種や所属機関によって対応が異なるため、自身の立場に応じた制度を正しく把握しておくことが重要である。

この記事を参考に、公務員としての働き方や権利、守られている制度の仕組みについて改めて理解を深め、安心して職務にあたる一助としてほしい。

こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

▶ 会計年度任用職員とは?非正規職員のためのルールを理解しよう!

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)