公開日:

快適な教育環境で子どもの学びを支え、健全な成長を見守る。

輻射パネルを併用した空調システム

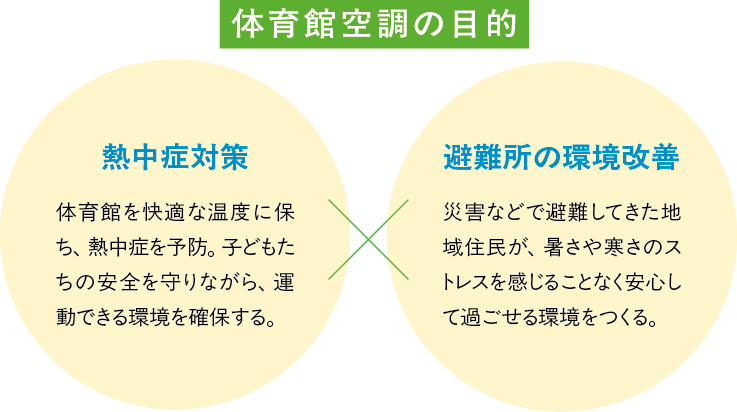

猛暑日が増加する近年、熱中症対策として小・中学校の体育館に空調を整備する動きが広がっている。八幡市では市内全12校に各種空調設備を導入。体育の授業や部活動だけでなく、災害時の避難所としての利用も視野に入れ、環境改善を図っている。

※下記はジチタイワークス別冊「センセイ・ダンス」(2025年3月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

|

|

左:八幡市 こども未来部 こども未来課

主幹 山口 潤也(やまぐち じゅんや)さん

右:八幡市立 美濃山小学校

教頭 柳田 直良(やなぎだ なおよし)さん

エアコン×輻射パネルの空調で音や風、温度ムラを解消する。

教育環境の向上と防災面の強化を目的に、平成30年度から体育館空調の検討を始めた同市。先進市の事例に倣い、エアコンにエアー搬送ファンを併設した対流型の空調を導入、令和元年度から毎年2校ずつ設置していったという。しかし令和3年度、市は防災面をより一層意識して設備を見直すことに。担当の山口さんが、導入済みの市内の学校を確認したところ、様々な課題が見えてきたそうだ。「エアー搬送ファンは大きい音がするため、式典などでは使いにくいという声も。さらに卓球やバドミントンの部活動では、生徒たちが風を気にしてファンを止めていました。避難所での利用を考えても、場所によって温度にムラが生じたり、ほこりが舞いやすかったり、快適さに疑問を感じたのです」。

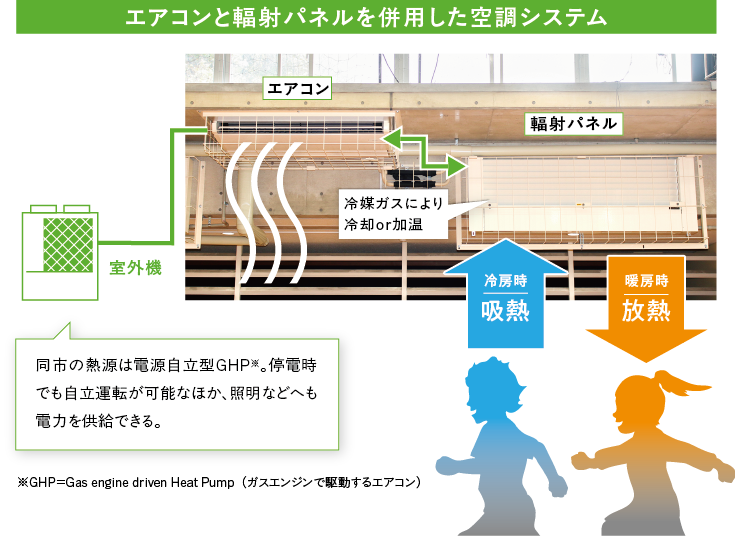

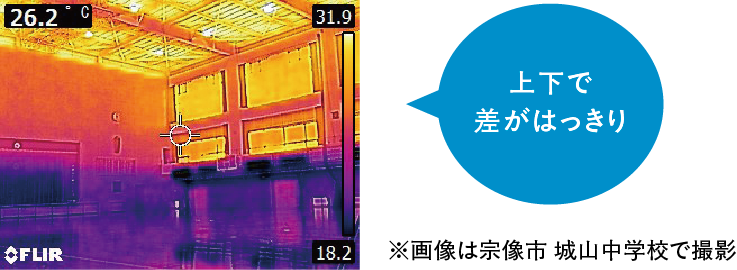

改めて空調設備を検討した結果、「エコファクトリー」が提供する空調システム「エコウィンハイブリッド」を採用することに。これは立ち上がりが早いエアコンに、効果を増幅・持続させる輻射パネルを組み合わせたもの。例えば冷房の場合、エアコンの冷媒ガスがパネルへ循環することでパネルが冷え、その冷えたパネルが館内の熱を吸収して室温を下げる。一方、暖房についても「実際に使われている体育館を視察しましたが、決め手になったのは “床面近くの温度”。避難時は体育館で寝泊まりすることが想定されます。音や風を抑えられる上、真冬でも床付近まで暖かさを感じました」と話す。そこで、令和5年度に導入する学校から同設備に切り替えたそうだ。

猛暑でも子どもに無理をさせず運動の時間と質を確保する。

最初に導入した美濃山小学校では、イニシャルコストを25%ほど削減できたという。壁にガラス面が多い特殊な体育館は、日射や外気温の影響を受けやすく、概算では20馬力のGHP室外機が4台必要とされていた。しかし、輻射パネルを組み合わせたハイブリッド型なら3台で十分効果を見込めることに。

最初に導入した美濃山小学校では、イニシャルコストを25%ほど削減できたという。壁にガラス面が多い特殊な体育館は、日射や外気温の影響を受けやすく、概算では20馬力のGHP室外機が4台必要とされていた。しかし、輻射パネルを組み合わせたハイブリッド型なら3台で十分効果を見込めることに。

「室外機を減らせたのでイニシャルはもちろん、ランニングコストの削減も期待できます」。輻射パネルには駆動部分がないため電力を消費しない上、故障リスクが低いというメリットもあるそうだ。

同校の柳田先生は、体育館に空調設備が導入されるまで、夏の運動時間が確保できないことを課題に感じていたという。「暑さ指数が上がる7月は、2限目までしか外で体育ができませんでした。体育館も暑くて、何度も休憩を取らせないと続けられない。子どもの集中力がもたず、授業がまともに成立しない状況だったのです」。導入後は年間を通して効果を感じているという。「夏は体育館が取り合いになるほど。冬も厚着をせず、動きやすい格好で体育ができています。子どもたちが元気に運動する姿を見られるようになりました」。夏休みには京都府内から体育教師が集まる研修会が同校で開かれたが、快適な環境で授業研究ができたそうだ。

教育に専念できる環境が整い、学校行事などが円滑に進む。

体育館は授業だけでなく、学校行事にも利用される。これまで卒業式では参列者から“底冷え”が指摘されていた。しかし、導入後は保護者から「寒さを気にせず、落ち着いて見られて感動した」「子どもに好きな服を着せられた」などの声が届いたそうだ。柳田先生は「暑さや寒さを気にせず、授業や行事を行えるのはありがたいですね。教育活動に専念できるようになりました。子どもにどんな力を付けさせ、いかに育てていくかを考えるのが、私たち教育現場の本来の仕事。それを妥協せず、実践できる環境を整えてもらいました」と話す。

市内全小・中学校への導入を終え、今後の課題は“いかにコストを抑えて活用するか”。輻射パネルの効果を発揮させるには、温度設定がカギになる。そこで大学と共同研究を行い、使用状況などを分析して最適な基準を探っている。「データをもとに適正温度を見極め、根拠のある数字を示すことが大事。同じ課題を抱えている自治体の参考になるよう、しっかり検証していきたいですね」と語る山口さん。教育と防災の観点から、よりよい環境づくりを進めていく。

◎対流と輻射の併用で、冷暖房の効果を感じるのが早い。

◎通常のエアコンと同様に、簡単な操作で扱える。

快適性

◎人や物を直接温めたり冷やしたり、風(対流)を抑えた冷暖房が可能。

◎温度ムラが少ない。夏は館内の中心でも涼しく、冬は床付近も暖かい。

省エネ性

◎輻射パネル自体は動力不要。

◎対流式のみと比較すると……

エアコン(熱源)台数の削減に貢献する。設定温度を控えても同等の快適性が得られる。

安心して避難できる場として、体育館を地域防災の要に。

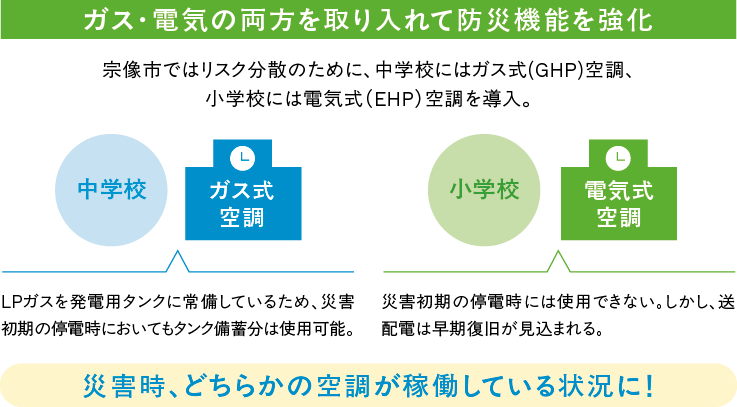

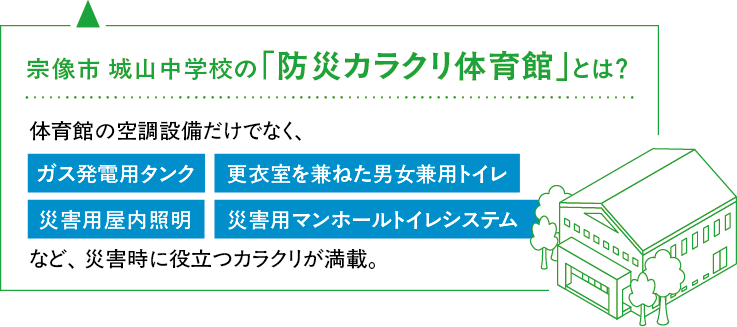

防災に強いまちを目指し、令和3年度に市長が小・中学校の体育館に空調設備の導入を決断した宗像市。令和6年度中には市内全21校の整備を終えるという。空調システム選定における市の判断基準や、実際の使用感について、担当者に話を聞いた。

宗像市 教育部 学校管理課

宗像市 教育部 学校管理課

主任技師 西村 拓朗(にしむら たくろう)さん

コスト・効率・機能などを比較し複数の空調方式から選定。

「夏に大雨が降ることが多く、毎年のように避難所を開設しています」と話すのは、学校管理課の西村さんだ。避難してくる住民は高齢者が多く、安全でストレスなく過ごせる環境が必要だった。

そこで、まずは老朽化による改築事業を進めていた城山中学校の体育館に空調設備を導入することに。新設・既存どちらの体育館にも設置できることを条件に、輻射パネル方式のほかパッケージエアコンや大風量スポットエアコンなどを比較検討したそうだ。「改築事業では“デザインビルド方式※”を採用していたので、その受注者に空調整備の設計を依頼し、コスト・衛生環境・空調効率・停電時の自立運転機能の有無について各空調方式を比較しました。導入事例も視察した結果、輻射パネル方式であるエコウィンのハイブリッド型が総合的に効用が高いと判断したのです」。視察先で故障などのトラブルが発生していないことを確認した上で、導入を決定した。

※設計・施工を一括で発注する方式。高品質な建物の建設が期待できる上、工期の短縮や工事費の削減も可能とされる。

教員の負担が心身とも軽減され快適な教育環境を維持できる。

防災面の強化に加え、教育環境の改善も重要な目的の一つ。「夏の授業や部活動では、暑さで子どもたちの集中力が続かない上、熱中症に配慮するのが大変でした。こまめに水分を取らせたり、生徒の顔色を確認したり。導入後は、そういった先生の負担も軽くなったと聞いています。部活動では、練習試合の申し込みが殺到しているようです」。また、他自治体から視察の申し込みや、問い合わせなども増えているそうだ。

設定温度に達してエアコンが止まった後も、輻射パネルの働きで冷暖房の効果は持続。「“ゼロカーボンシティ宗像”を宣言していることもあり、空調が稼働した後のCO2排出量を抑える仕組みにも注目しました」。人がいるエリアだけを適温にする仕組みについても、効率的だと評価しているという。

体育館が防災の拠点となるよう市内の小・中学校に展開する。

令和6年度中に残りの小・中学校にも一斉導入した同市。「既存の体育館に導入する場合、対流型では空気を逃さないよう気密性を高める工事も必要です。しかし、輻射パネルは屋内にいる人を直接、冷やしたり温めたりする仕組みであるため、そういった対策は最低限で済みます。その点でもコストを削減できたと思っています」。

子どもたちはもちろん、地域住民にも安全・安心な環境を提供したいと話す西村さん。「避難所となる学校の体育館が暑かったり寒かったりすると、避難をためらう人もいるでしょう。市が自信をもって“ここに避難してください” と言える環境を整えるのが、学校施設に求められる重要な役割の一つだと考えています」と語ってくれた。

子どもたちに快適な教育環境を

夏の課題

エアコン+輻射パネルで効率的に冷やす

エアコン+輻射パネルで効率的に冷やす

体育館全体ではなく、人が活動する下部だけを冷やす(暖房時も同様)。空間全体に作用する一般的な空調に比べ、効果が出るまでの時間が短く、省エネにも貢献。スイッチのON・OFFも簡単だ。

冬の課題

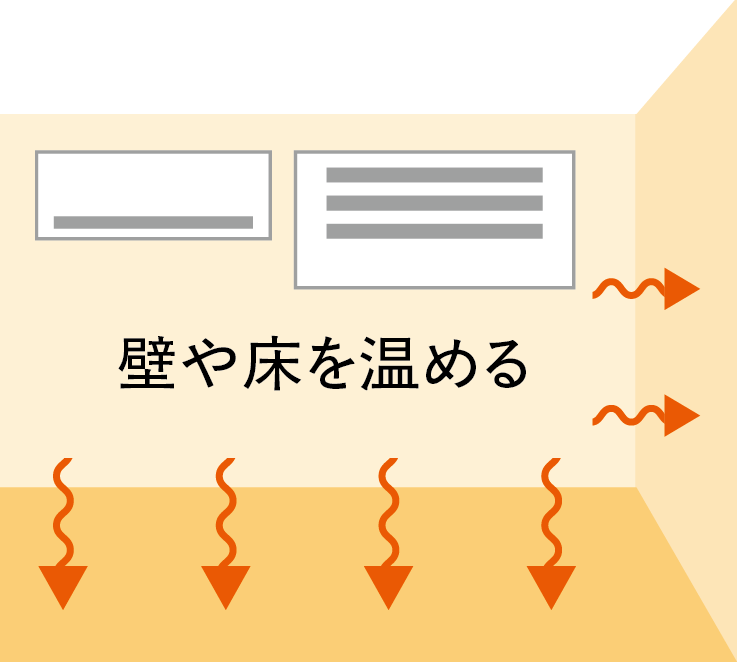

エアコン+輻射パネルでムラなく温める

エアコン+輻射パネルでムラなく温める

エアコンなどの対流型は空気を温めるが、輻射パネルは壁や床、人などに直接作用する(冷房時も同様)。そのため場所による温度ムラが少ない。また、ほこりやウイルスを巻き上げる風を抑えられる点も、輻射のメリットだ。

避難所の空調として選ばれる理由

お問い合わせ

サービス提供元株式会社エコファクトリー