公開日:

LINEを活用した被災者把握も可能なスマホ市役所

災害発生時、自治体には避難所の円滑な運営が求められる。避難所外避難者への対応など、様々な困難が指摘される中、岩手県は東日本大震災の教訓も踏まえ、デジタルツールの活用で課題を乗り越えようとしている。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]株式会社Bot Express

左:復興防災部

左:復興防災部

復興危機管理室 総括危機管理監

石川 一行(いしかわ かずゆき)さん

右:復興防災部

復興危機管理室 主事

米田 聖程(まいた きよのり)さん

東日本大震災で甚大な被害を受けた同県。様々な困難に直面したが、特に苦労したのが避難所運営と被災者支援だったと石川さんは振り返る。「当時はアナログの仕組みが中心で、避難所の運営も紙ベースで行っていたため膨大な業務量となり、市町村の職員は疲弊していました」。

今後の災害に備えるため、令和5年に「復興防災DX研究会」を設置。問題点の洗い出しを行い、重点項目を整理した。その一つが、“デジタル技術を活用した災害対応業務の効率化・省力化・標準化”だ。「このテーマにもとづき、災害時の“被災者把握”に関する実証事業を行うことに。必要なツールについて、プロポーザルを実施しました」。

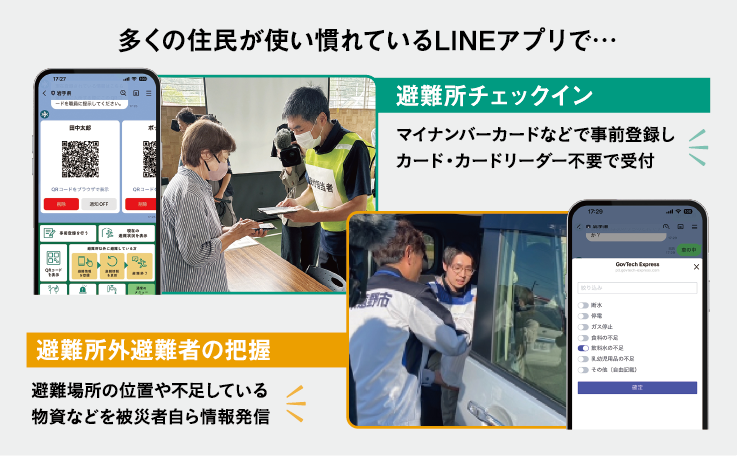

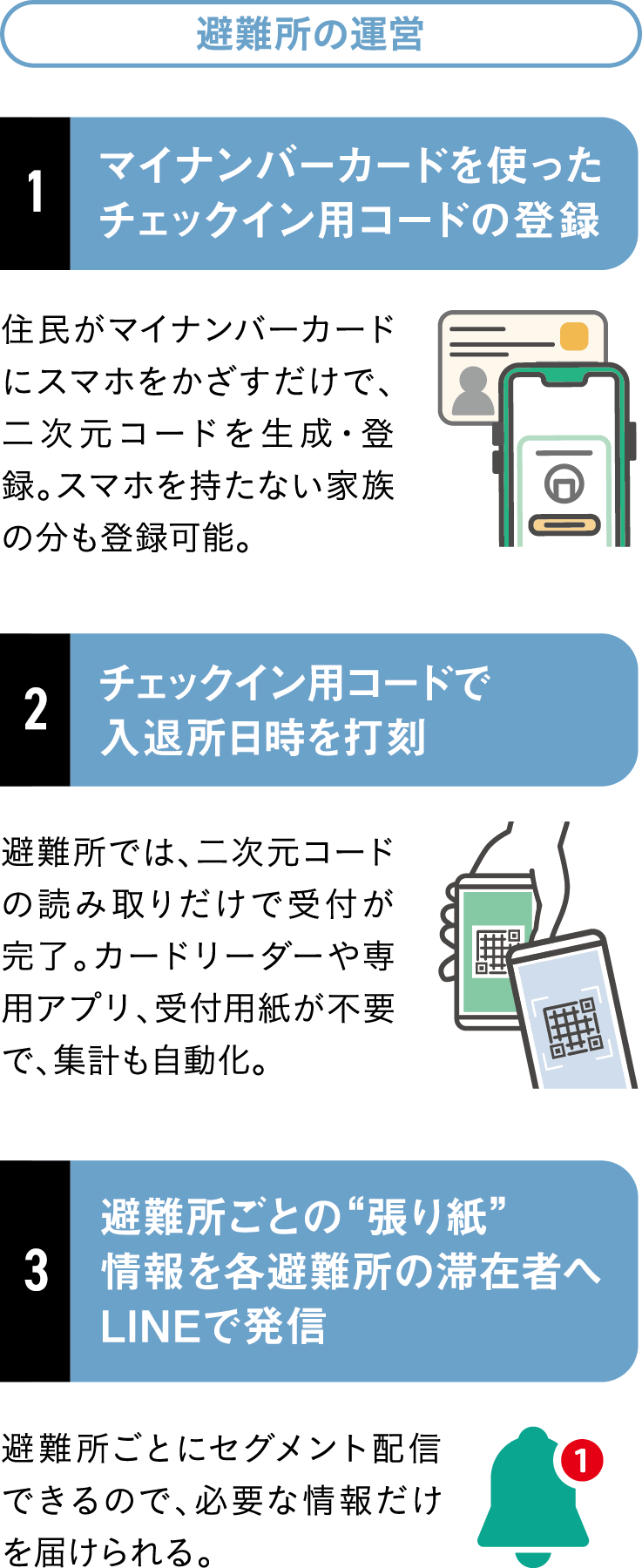

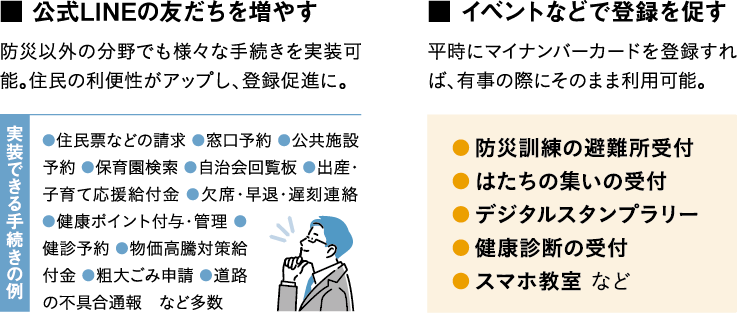

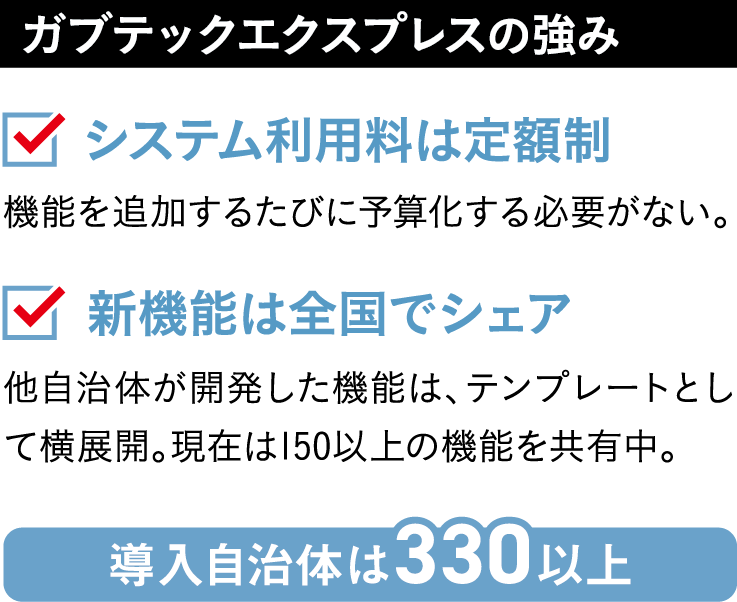

プロポーザルの要件は、避難所受付が短時間で処理できることや、リアルタイムで名簿が作成できることなど。それに加え、“避難所外避難者の把握”も含まれていた。選ばれたのは、「ボットエクスプレス」が提供する「ガブテックエクスプレス」。同ツールは、LINE上で動くオンライン行政手続きツールとして、330以上※1の自治体で活用されている。LINEは多くの住民がスマホにインストール済みで、普段から使い慣れている点が評価された。また、避難所受付においてカードリーダーなどのハード機器が不要であることも、採択時の大きなポイントとなったという。

※1 令和7年7月時点 ボットエクスプレス調べ

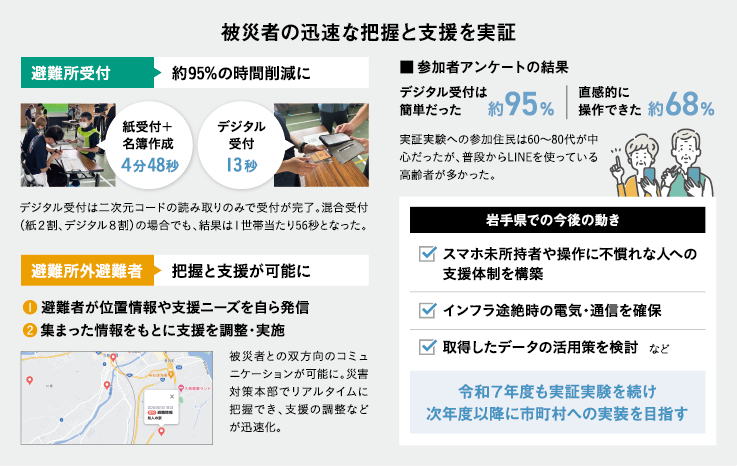

こうして同県は、令和6年9月に久慈市(くじし)、同11月に遠野市(とおのし)において、2回の実証実験を行った。久慈市での実験には、高齢者を中心とした住民26人と学生8人が参加。避難所の受付を想定し、紙・デジタル・両方を混合という3パターンで実施した。デジタルの場合は、住民側が事前に県の公式LINEアカウントに友だち登録し、個人を識別する二次元コードを生成。受付で職員がそれを読み取るという方法だ。

実験後に集計したところ、紙の場合は1世帯当たり4分48秒かかっていた時間が、デジタルでは13秒に短縮されたという。「デジタル化で95%もの削減効果があると分かりました。これなら職員の負担を大きく減らせます」と米田さん。遠野市での実験では、よりリアルに災害時を想定し、効果の高さを確認。スマホの操作に不慣れな人は事前登録で手間取る場面もあり、より分かりやすく手順を伝える工夫も必要だと感じたそうだ。

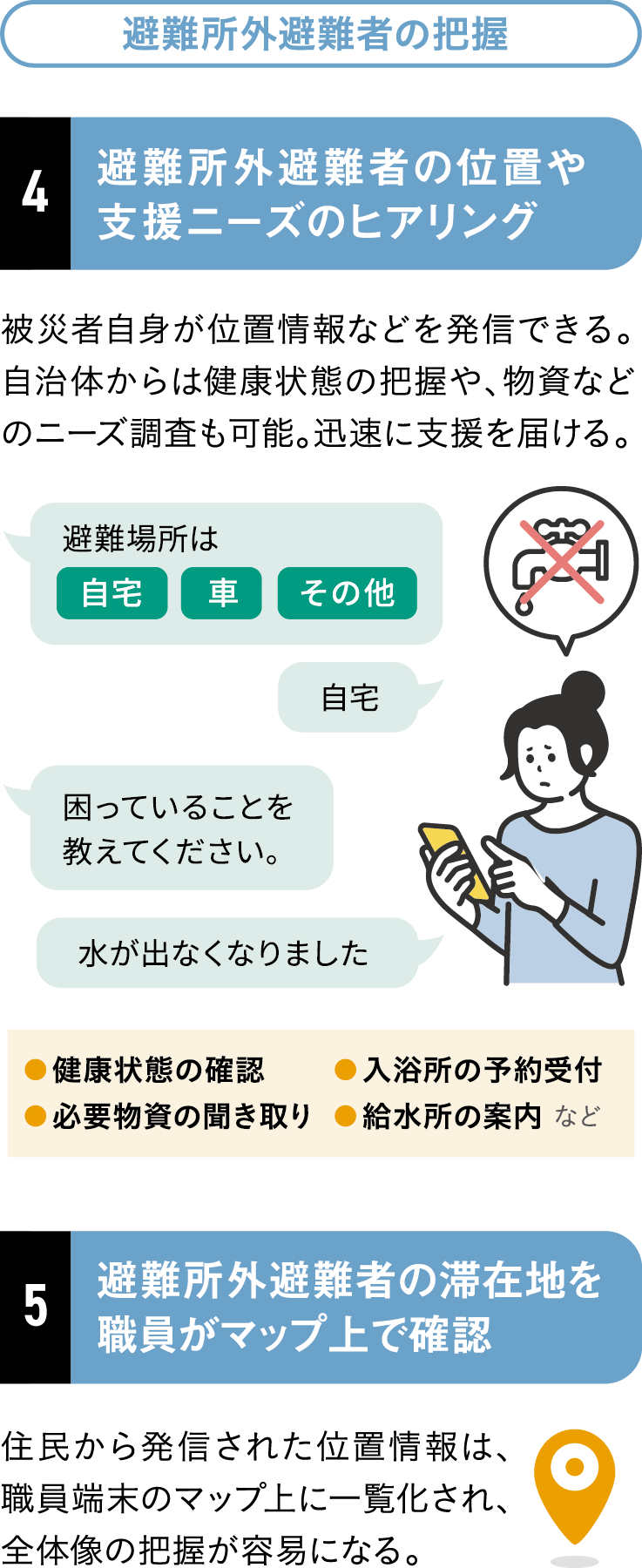

また、実験では参加者の一部を避難所外避難者と想定したシミュレーションも実施。住民側から、避難場所の報告や、不足している物資などの支援ニーズを発信してもらい、その提供を行うという流れだ。これにより、内閣府の検討会が提唱している“被災者自ら情報発信を行う仕組みの構築※2”を検証したという。「居場所がマップ上で特定でき、双方向のコミュニケーションによって、必要な支援を届けられることが確認できました。令和7年2月に発生した大船渡市(おおふなとし)の林野火災でも、避難所外避難者の把握には時間がかかったのです。こうした課題の解消に貢献できるでしょう」と手応えを語る。

※2 内閣府「令和6年6月 避難生活の環境変化に対応した支援の実施に関する検討会とりまとめ」より

実証実験は令和7年度も継続し、次年度以降に市町村での実装を目指しているという。現在は各自治体と住民に認知を広めていく、地道な取り組みを進めている段階だと石川さん。こうした動きを進めながら、デジタルデバイド対策も忘れない。「全体の受付時間は大きく削減できました。そこで生まれた時間を、スマホの操作に不慣れな人や、スマホを持っていない人への対応に充てていこうと考えています」。さらに、停電や通信環境のダウンに備えた電源やWi-Fiの確保、他システムとのデータ連携なども検討中だ。市町村の声を聞きつつ調整を進めている。

米田さんはこうしたデジタル化の推進について「実際に使われることがないのが一番ですが、災害対策は追求し続けていきたいです。東日本大震災のときには家族の安否すら分からなかった。あのような状況は繰り返したくありません」と話す。また、石川さんは「平時に住民へ広めていくソフト面と、デジタルの仕組みを充実させていくハード面の両輪が大切です」としながら、以下のように決意を語ってくれた。「訓練でできないことは、災害時にもできません。いざというときに備えて、今後も各市町村をフォローしていきたいと思います」。

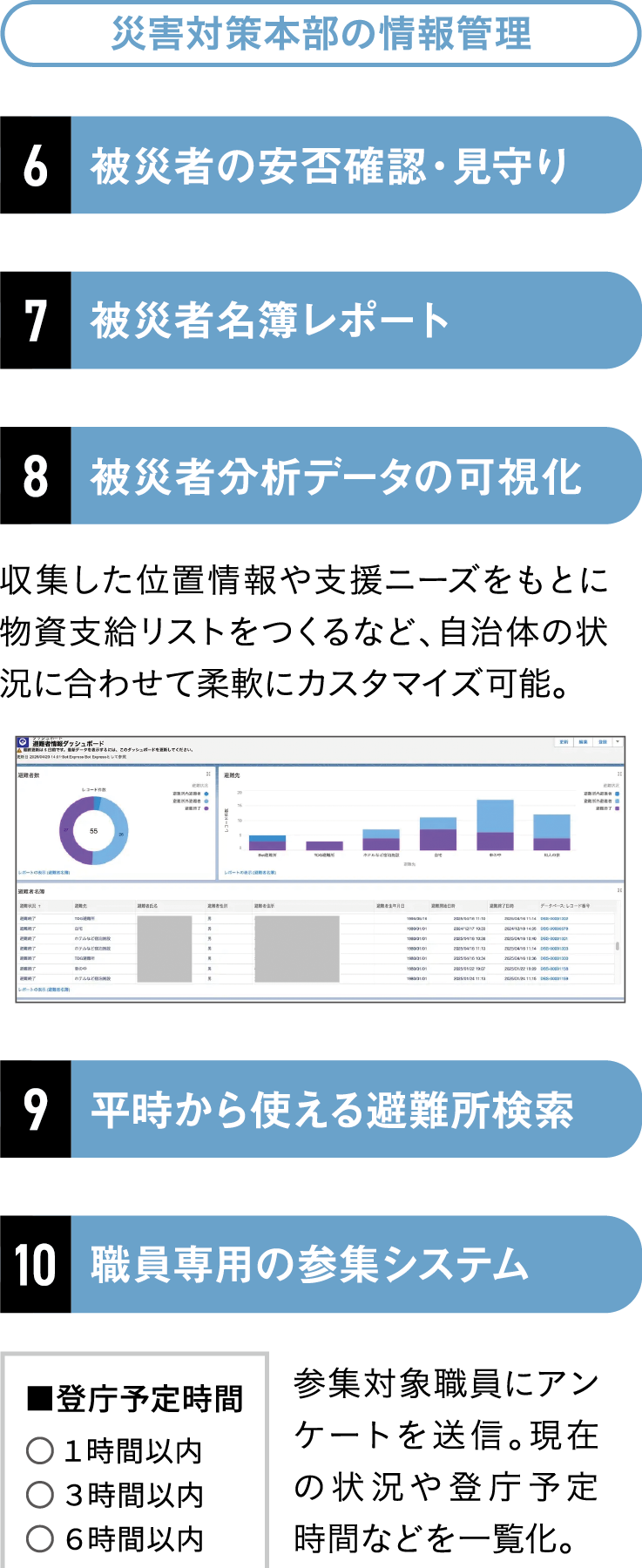

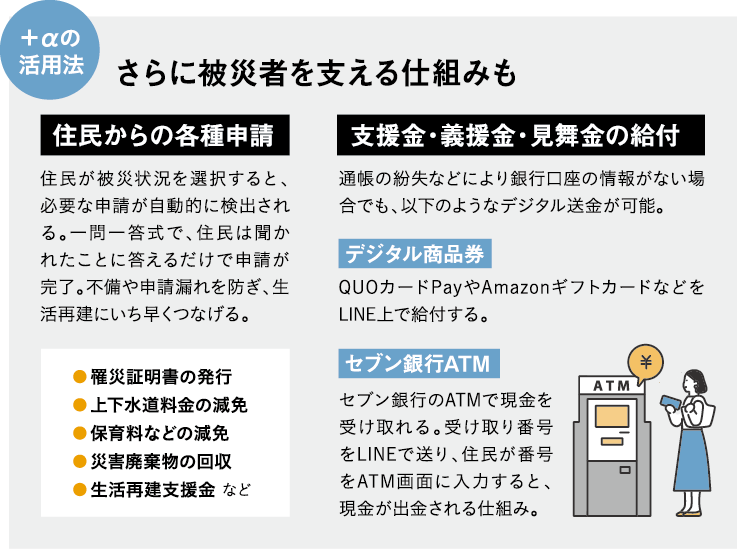

岩手県と同社が実証実験を通して開発した被災者把握システム。この10機能は、令和7年5月からパッケージ化され、月額5万円からの導入が可能になったという。避難所の運営や、避難所外避難者の把握、災害対策本部での情報管理までを支援。

毎年図上訓練を行う青森県むつ市。従来は各課から提出された被害情報をコピー&ペーストで統合する作業が必要だった。これをLINE上の報告に変更して自動化し、対応の優先順位判定を補助するAI機能も導入。訓練の精度が大幅に向上したそうだ。

サービス提供元株式会社Bot Express

2

自治体と地元企業が手を取り合い、まちを育てる仕組みをつくる。