公開日:

庁内27課が参加する重層的支援体制で、支援が必要な人をみんなで支え合う。

複合的な福祉問題を関係者全員で支援する体制の構築

“地域共生社会”の実現に向け、各自治体で取り組みが模索される中、政策企画課や人事課までが支援に参加するという焼津市。一見、福祉とは関係なさそうな課まで巻き込み、体制づくりを進められたのはなぜだろうか。

※下記はジチタイワークスVol.36(2025年2月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

健康福祉部 地域福祉課

健康福祉部 地域福祉課

河口 典英(かわぐち のりひで)さん

各所共通のジレンマを解消するために全庁的な体制づくりを上流から行う。

介護や社会的孤立、若年層の貧困など、個人や世帯が複数の問題を抱えている場合、担当課が曖昧になり、住民は“支援のはざま”に陥るおそれがある。支援してくれる部署が分からず諦めることで、行政が介入したタイミングではすでに事態が深刻化しているケースが少なくないそうだ。「私たちも問題意識をもちつつ、どうすることもできないジレンマを抱えていました」と河口さん。

「今までは、問題が複合化した案件をどこが主体的に対応するかが明確になっていませんでした。さらに、どの部署も手いっぱいで業務を増やしての対応が難しい状況でした。それぞれが苦しい思いをもっているところに、厚生労働省の重層的支援体制整備事業がスタートしたため、全庁的な支援体制づくりに取りかかれたのは自然な流れだったと思います」。とはいえ、課をまたぐ大がかりな体制構築に、障壁はなかったのだろうか。

「まずは、上長クラスで認識の擦り合わせを行いました。6部長会議で各部署が抱えていた課題を共有し合い、体制整備の必要性を再認識した上で合意形成を実施。その合意をもとに市長・副市長の許可を得るという手順を取りました。地域福祉課が主導し、およそ3カ月かけて仕組みづくりを進めていきましたが、特に障壁と感じることはありませんでしたね。現場担当者レベルでの調整ではなく、上流での決定事項として現場へ展開をしたことが、スピーディに体制構築ができた理由ではないでしょうか」。

案件ごとに会議体をコーディネートし支援者の問題を関係者全員で考える。

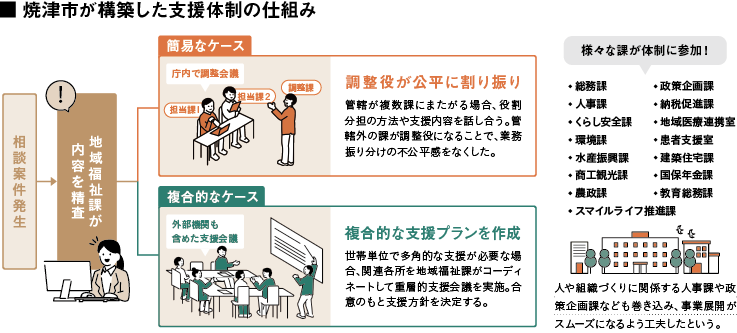

こうして整えられた支援組織が、同市の「困りごとマルっとサポートセンター」だ。参加するのは庁内27課と、ケアマネジャーや学校、保健所、弁護士など。中には、企画課や観光課など、一見すると福祉と関わりのなさそうな部署も加わっているのが、この組織の注目点だろう。河口さんいわく「支援の方向性が多岐にわたるため、あらゆる課が関わってきます。就労支援や社会復帰支援、民間サービスと連携した居場所づくりなどの支援を進める過程において、どの部署も実は無関係ではありません」とのこと。このようにして、支援対象者を包括的に支援する組織は生まれた。

このサポートセンターは、“支援する人を支援する”という位置付けで運営されている。住民から相談を受けた課や各団体が、自分たちで対応することが難しいと判断した場合に相談案件として寄せてくるのだそうだ。そこから、地域福祉課が庁内だけで対応できるか、外部機関を含めた対応が必要になるかを判断し、関係しそうな部署を都度コーディネートしているのだという。

「比較的簡易なケースであれば庁内で調整会議を開き、問題が複合的で対応が困難なケースであれば支援会議を実施します。支援会議では、各所それぞれの見解を話し合いながら、世帯単位などで総合的に考え、全員の合意形成を経て支援方針を決定しています。また、庁内調整では、複数課に関係がありそうな案件の場合、担当課決めが難しい側面もあると思います。そのような場合でも、関連する部署以外の課が調整役で入るという仕組みを用いて公平性を保っています」。

▲この支援会議では、地域のNPOや小・中学校なども参加した。

▲この支援会議では、地域のNPOや小・中学校なども参加した。

早期の対応で深刻化を防ぎ安心できる福祉体制を目指す。

令和5年度は20回の会議を実施。令和6年度は8月時点ですでに22回の会議が開かれており、地域福祉においてそのニーズは高いといえよう。

「個人ではなく実は世帯単位で複合的に問題を抱えていた、というケースの相談も多いです。この体制があることで各団体に相談でき、根本的な解決につなげられると喜ばれています」。

また、この体制整備によって住民が相談を諦めなくてよくなることに加え、状態の悪化を予防するメリットも期待できるという。「深刻化してからの対応となると、より解決が困難になり緊急対応が必要になることも。問題が比較的軽度なうちに手を打つことが可能になり、結果的に業務量を抑えることにもつながっています」。

新しい取り組みとなるとどうしても業務量の増加が懸念されるが、全庁を巻き込んで互いをサポートし合うことで、無理なくそれぞれが抱えているジレンマを解消できるのかもしれない。「支援のはざまが生じていることに危機感を覚えている自治体は多いと思います。私たちの取り組みを広く認知してもらうことで、それぞれの福祉課題の解消に少しでも貢献できればうれしいですね」。

重層的支援体制を実現する第一歩として始まったこの取り組み。各所が一体となる仕組みが、支援を必要とする住民にとって安心できる地域づくりの後押しとなることを期待したい。